星期一中午,同事接到女兒幼兒園老師的來電,臉上表情又尷尬又想笑。

圖/趙容萱

星期一中午,同事接到女兒幼兒園老師的來電,臉上表情又尷尬又想笑。

圖/趙容萱

文/趙文瑜(功文文教基金會董事長)

星期一中午,同事接到女兒幼兒園老師的來電,臉上表情又尷尬又想笑。

原來,同事星期日帶孩子參加喜宴,幫孩子選了一件很可愛的粉紅洋裝,孩子很喜歡,到了晚上洗澡時也不肯脫下,只好跟孩子商量,洗完澡後再穿回去,孩子就這樣穿著洋裝睡覺和上學。中午午休後,幼兒園老師希望孩子換上輕便衣服,以方便下午的戶外活動,但同事孩子拉著裙襬,堅持不肯,和老師僵持不下。

有育兒經驗的婆婆媽媽們都知道,當孩子兩、三歲後,開始學會表達自己的想法時,最常使用的字眼是「不要」——「不要吃飯」、「不要洗澡」、「不穿衣服」、「不要出門」……沒來由地,不管問什麼都說不要。也常喜歡「自己做」——「自己吃飯」、「自己穿衣服、選衣服」……如果大人阻攔就要反抗,常讓爸媽頭疼不已。

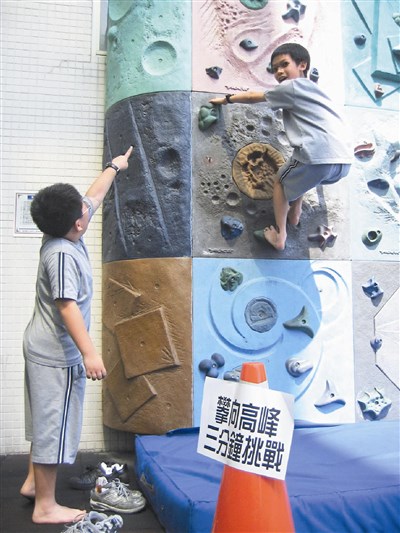

孩子兩歲過後,會走會跑、會說會聽,小小的腦袋正忙著探索世界,也是孩子初次大展身手「獨立」表現的大好時機,孩子透過不斷的反抗宣示主權,證明「我也可以」。

這個時候,爸媽應給予孩子適當地引導和培養,透過每次和孩子的互動、對話,給予適度的規範,但不要生硬地加以禁止,讓孩子從小培養獨立性,有助於孩子形成好奇心、自信心,以及克服困難的堅強意志。

每個人都會有自己的喜好,幼兒也不例外,而且他們的喜好單純而直接,也不知道要考慮時間、地點的合宜性,因此,孩子在學習做決定時,不是每一次做的選擇都是對的、好的;如果孩子的選擇與父母不同,或是不盡父母的理想,只要不是嚴重的錯誤,或是會造成傷害,父母都應該讓孩子去嘗試。有時所謂的後果,不一定都是負面的結果,但不管結果是什麼,孩子都應該學會對自己負責。

有時候,我們捫心自問:當孩子晴天穿雨鞋、頭上戴大花、在餐廳吃飯一團亂……等等一些會讓大人陷入很困窘的情境產生時,大人除了因為愛孩子、擔心孩子之外,其中是否還混雜「面子」問題,心中一定直呼「好丟臉」。大人會感到丟臉是來自社會的觀感,但這些事孩子並不自覺,年幼的孩子需要透過生活的體驗,建立自己與世界的關係。

因此,與其和孩子爭得面紅耳赤,不如讓孩子親身體驗,也讓孩子為自己做的決定負責。當孩子發現他的打扮與眾不同而感到不好意思時,爸媽就可藉機告訴孩子:「因為穿裙子跑來跑去容易受傷,我們今天先換褲子,下次吃飯時再穿,好嗎?」聰明的爸媽要善用旁人的影響力,讓教養更輕鬆。

心情小語:如果孩子的選擇與父母不同,或不盡父母的理想,只要不是嚴重的錯誤,或是會造成傷害,父母都應該讓孩子去嘗試。