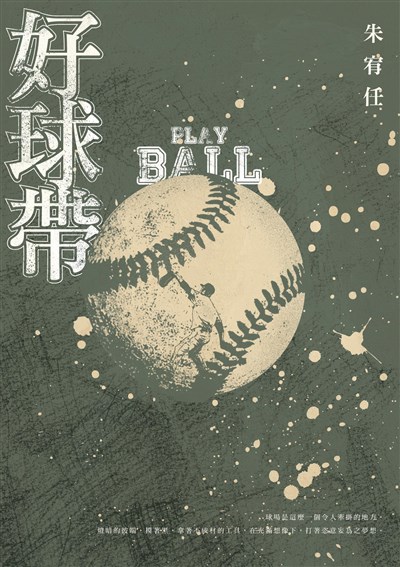

那次球賽下著不大也不小的雨。這是最尷尬的,因為裁判、球員和球迷都會猶豫,像這樣的雨到底該不該讓比賽繼續。圖/九歌

那次球賽下著不大也不小的雨。這是最尷尬的,因為裁判、球員和球迷都會猶豫,像這樣的雨到底該不該讓比賽繼續。圖/九歌

文/朱宥任

那次球賽下著不大也不小的雨。這是最尷尬的,因為裁判、球員和球迷都會猶豫,像這樣的雨到底該不該讓比賽繼續。在還沒有決定之前,也只能在雨勢的影響中繼續濘成一團,就算因為雨水讓投球的手指打滑,跑者踩著積水衝壘使得紅土混合雨水濺一身都是也一樣。

陽平在那場比賽實現了他的說法。

趁著攻守換局的時間,我到球場的販賣部去買了串燒,好解解看球吶喊的嘴饞。攻守交換的時間通常沒幾分鐘,販賣部的人若不算太多,就趕得上首位打者進打擊區前。這半局首位打者素來以文質著稱,撕咬串燒的我有看著他在就位前和主審打過招呼,陽平倒是還在擦他的眼鏡,他平常都是用衣角去擦的,但現在衣角也早就被雨淋濕了。

「你有眼鏡布可以借一下嗎?」他問我。

「有是有。」

我從我的隨身包包中翻找,陽平倒比我還快,一手過來取下包覆著串燒竹籤,上頭有一大塊黃色油漬的衛生紙。我看他擦了兩下,好像沒什麼不對勁的樣子,就不繼續找眼鏡布了。

一會兒他把眼鏡戴上,瞬間罵了一聲:「幹!」

然後又把眼鏡拔下來。

「剛剛那不是眼鏡布嗎?」他問道。

「眼鏡布在我包包。」我說:「那是串燒的餐巾紙。」

「馬的,這下得去廁所洗眼鏡了,一大塊油花……」

正當他要起身時,後援會咚咚咚咚的鼓聲又開始響了,那是期待投打對決的熱鬧。這下陽平也不管他的眼鏡怎麼著,只戴起來往場內看去。我從來沒問過他的近視有幾度,但是憑剛剛餐巾紙和眼鏡布都能混淆,從外野看台這裡想瞧比賽鐵定是不可能了。

然後我覺得也……我本來就覺得,戴那種眼鏡也只是死撐,油膩膩的一大塊是想看到什麼?

「外角滑球,差了兩顆的位置。」

在外野看台,打者只要把球送到這裡,除了全壘打以外,也代表這球從本壘板飛了超過一百公尺到這。陽平就在此精準的報著一百多公尺外的那小小方格,好球帶。他不是現在才突然興起的,是我在開賽後抱怨某某三振某好球某壞球的時候,他自願幫我播報的。他說,他看得到。

「外角速球,邊緣進來一顆。好球。」

雨還下著,陽平還戴著油膩膩的鏡片幫我看著好球帶。雖然我沒戴眼鏡但天空灰灰的一片,水滴一條線一條線刷刷的下來,像是在電視上看到的雜訊畫面,害我有時候連打者有沒有揮棒都沒看清楚。

「揮棒落空,三振,內角指叉球。」

……

�(摘自《好球帶》,九歌出版)

作者簡介

朱宥任

一九九○年生,文化大學文藝創作組畢業,現就讀國立台北教育大學台文所。曾獲《聯合文學》小說新人獎佳作、新北市文學獎、文化部103年藝術新秀創作等。作品刊於《聯合文學》、《短篇小說》等。