每到大學畢業季來臨時節,就會看到各大廠商到校園進行「尋找千里馬」的畢業徵才活動。您知道嗎?「尋找千里馬」這一說詞,其實是有這樣的典故:

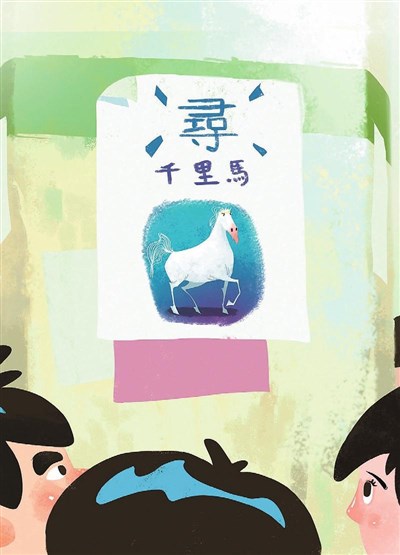

圖/游智光

每到大學畢業季來臨時節,就會看到各大廠商到校園進行「尋找千里馬」的畢業徵才活動。您知道嗎?「尋找千里馬」這一說詞,其實是有這樣的典故:

圖/游智光 每到大學畢業季來臨時節,就會看到各大廠商到校園進行「尋找千里馬」的畢業徵才活動。您知道嗎?「尋找千里馬」這一說詞,其實是有這樣的典故:

圖/游智光

每到大學畢業季來臨時節,就會看到各大廠商到校園進行「尋找千里馬」的畢業徵才活動。您知道嗎?「尋找千里馬」這一說詞,其實是有這樣的典故:

圖/游智光

每到大學畢業季來臨時節,就會看到各大廠商到校園進行「尋找千里馬」的畢業徵才活動。您知道嗎?「尋找千里馬」這一說詞,其實是有這樣的典故:

傳說中,天上管理馬匹的神仙叫伯樂。而春秋時代的孫陽,由於對馬的研究非常透徹,人們乾脆稱他為伯樂。

伯樂後來將畢生相馬的知識和經驗總結寫成一本書《伯樂相馬經》,這本書圖文並茂地盡述千里馬的特徵和形態。

伯樂一心想要培養自己的兒子成為相馬高手,於是拿了這本《相馬經》給兒子, 要兒子按照《相馬經》上畫的圖樣去尋找千里馬。

兒子找啊找,他每遇到一匹馬,就拿《相馬經》上的圖樣來仔細核對,看看與書上畫的特徵是否相符,可是每次總有些細節對不上號。就這樣找了一年,還是沒找到一匹和書上畫的一模一樣的馬,他只好垂頭喪氣地回去告訴父親。

伯樂勸他不要灰心,叫他要有耐心地出去繼續尋找,因為伯樂堅信千里馬一定存在世間,只是有沒有慧眼去認出來。帶著無奈的心情,兒子又踏上了尋找千里馬的征程。

上哪兒去找呢?他撫摸著《相馬經》,嘆了口氣,不知道該怎麼辦才好。

兒子漫無目的地走啊走啊,心裡不停地問:「千里馬啊,你到底在哪裡呢?」正在發愁間,一隻大蛤蟆一邊「嘓嘓」叫著,一邊一蹦一跳地過來了。

兒子看了半天,心下忽然「咯」一下,他想起《相馬經》描述千里馬的樣子是「額頭高,眼睛發亮,四個蹄又大又圓又結實」,他大喜過望,掉頭就往家跑。還沒邁進家門,兒實便大嚷起來:「我找到千里馬了!我找到千里馬了!這跟您書上說的差不多吧!只是蹄子不夠圓、也不夠大就是了。」

伯樂一看,原來是隻大蛤蟆。

伯樂想到自己的兒子竟笨到這個地步,真是啼笑皆非,只得對兒子說:「唉!可惜你找到的這匹千里馬只會蹦蹦跳跳,不能騎!」話音剛落,兒子臉上笑容頓時僵住了。

墨守成規的人做出來的事,常常會和原來的目標相差很遠,甚至可能得到相差十萬八千里的結果。正如伯樂的兒子,錯在把書本作為一成不變的教條,他不從實際現象出發來分析問題,這樣怎麼可能找得到千里馬呢?

所謂「法無定法」,人物和事物不一樣,事情發展的階段不同,我們處理時所用的方式也要不斷變化,而不能拘泥於固定的模式和方法。所以,有成就的人做事從來不會一板一眼;在各種體育競賽的過程中,我們都可以看到:高手過招,全憑經驗。