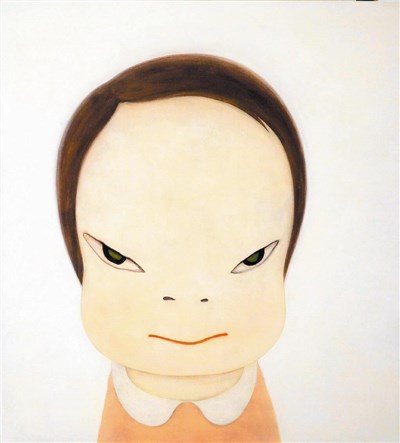

奈良美智作品〈東方青春〉中的大眼娃,象徵孩童對成人世界不信任。圖/關渡美術館提供

奈良美智作品〈東方青春〉中的大眼娃,象徵孩童對成人世界不信任。圖/關渡美術館提供

【本報台北訊】日本殖民台灣的歲月究竟該稱為「日據時期」還是「日治時期」?媒體最近重新炒熱這個議題。無巧不巧,張禮豪策畫的「日昨之島」展,邀請來自日本及日本曾殖民的台灣、菲律賓、印尼藝術家參展。

張禮豪說,從當代藝術的觀點,殖民、去殖民並非全然對立,而是一種「浮動」的情愫,就如同島嶼存在的狀況一樣。他分析,台灣、菲律賓與印尼三個島國或長或短都曾是日本的殖民地,早年因存在「知識的落差」,日本的殖民是一種侵略,但也帶動了經濟文化的進步。

如同率領美國艦隊敲開日本鎖國大門的培里將軍未被日本人視為侵略者,還將讓日本浴火重生的「明治維新」運動歸功於他一樣,菲律賓也曾在慶祝獨立時感謝日本幫助他們擺脫西方的控制。日本的殖民不全然是惡,也不全然是善,而是不時浮動的複雜情感。

「日昨之島」展匯集日、台、菲、印四國共十一位當代藝術家參展,二十六日至九月二十二日在關渡美術館展出。參展藝術家年齡從戰後嬰兒潮的四年級生,到八○後的年輕世代。

五○年代出生的日本藝術家奈良美智是日本「冷漠世代」的代表,作品〈東方青春〉中的大眼娃,象徵孩童對成人世界不信任;反觀日本新世代藝術家大庭大介則樂於探索傳統美學及充滿禪意的生死觀。

世代的差距也出現在台灣藝術家身上;許旆誠〈沉默的螺旋〉以詩意的隱喻,批判媒體如何以一面倒影響眾人的判斷;七年級藝術家黃品玲以接近抽象的筆觸刻畫自己的內在縮影。菲律賓藝術家則從共同歷史記憶出發,尋找自身與家國的定位。