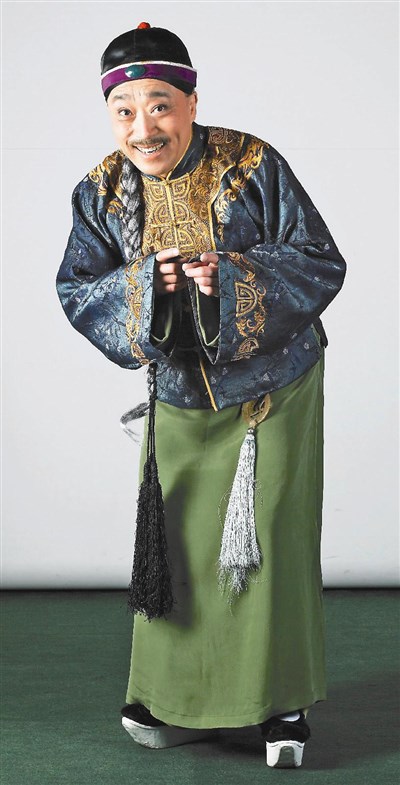

台北新劇團團長李寶春飾演吳兆騫,詮釋人性現實面。圖為角色不同階段的變化。圖/台北新劇團提供

台北新劇團團長李寶春飾演吳兆騫,詮釋人性現實面。圖為角色不同階段的變化。圖/台北新劇團提供

【本報台北訊】清朝第一詞人納蘭性德,曾為一對朋友的情深義重感動,出手相助,未料這對朋友後來反目。北京人民藝術劇院劇作家郭啟宏將這段歷史化為話劇《知己》,台北新劇團又改編京劇版,注入更多古今對照的精神,連周星馳電影《功夫》中斧頭幫的橋段也編入。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群說,她和台北新劇團團長李寶春第一次看《知己》時,就覺得很適合改編成京劇。故事中,清朝舉人吳兆騫遭陷害,好友顧貞觀奔走營救,在納蘭性德支持下終於成功,未料吳兆騫因多年磨難早變了個人,顧貞觀憤而與好友決裂,一段「知己」佳話終不敵世事變調。

李寶春認為這呈現人性的現實面;他的名角父親李少春曾遭文革批鬥,「只有被改造,不把痛苦往心裡去,才能活下來。」吳兆騫也是為見家人,一步步被改造,終於變成習性。

話劇改編京劇,最難的是三位主角如何都成生角。李寶春自己詮釋心理層次最複雜的吳兆騫,並把顧貞觀的表演寫為崑曲,藉京崑不同的呈現來區隔人物,請到名崑曲小生溫宇航擔綱。納蘭性德則由二十八歲的李侑軒演出。

為讓京劇更現代化,李寶春將自己在大陸遭勞改的經驗融入劇中;他說,當時飯前都要做飯前操,齊唱「我是牛鬼蛇神,我有罪、我有罪」,劇中犯人則改唱曲牌〈調笑令〉,還像「斧頭幫」儀式一樣高舉雙手,為沉重劇情添趣味。《知己》五月二十四至二十六日在台北新舞台演出。