從味蕾下的臺灣

看舌尖上的中國

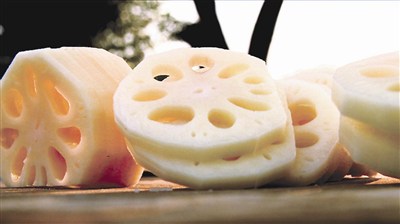

圖/天下文化提供

從味蕾下的臺灣

看舌尖上的中國

圖/天下文化提供

早上吃燒餅油條豆漿或三明治奶茶,中午點個滷肉飯或來碗牛肉麵,晚上要和朋友聚餐,去吃酸菜白肉與麻辣雙拼的鴛鴦鍋;感覺如何?

一天吃進大江南北中西合併煎煮炒炸酸甜苦辣,是許多臺灣人早已習慣的飲食生活。不久前,作家楊照在廣播節目上問我:「妳第一次嚐到花椒味是何時?」

他和我,都是臺灣本省家庭出身,照理,辣椒與花椒不是家常味。但是,這還真難不倒我,「麻婆豆腐啊!」我是高雄岡山人,民國三十八年國民政府播遷後,岡山是全臺最大的空軍基地,四川老兵的「新故鄉」。老兵們不僅在岡山重製四川辣椒醬(即「豆瓣醬」),退伍後更掌勺開起大小川菜館。

是歷史的偶然還是必然,一場幾百萬人的大遷徙,改變臺灣的,豈僅是政治與經濟面向,更是餐桌、菜市場,大街小巷,數不清的溫暖遇合或緊張擦撞。

於是,我曾在山東姨父家,吃驚地發現他所謂的「吃飯」,是一顆大饅頭配一小杯高粱;在江蘇姨父家鼓起勇氣嚐到烤麩和蒸臭豆腐的滋味。於是,我們在國中課本裡讀到余光中的〈白玉苦瓜〉、黃春明的〈兒子的大玩偶〉;晚上再在燈火下偷讀白先勇美豔頑強的〈金大班的最後一夜〉、陳若曦描寫文革慘烈的〈尹縣長〉。

一場承載太多悲劇的時代大遷徙,卻讓臺灣人何其有幸,讓我們不論精神與物質食糧,皆成為不折不扣的「雜食者」,讓我們什麼都吃、什麼都讀、什麼都不排斥。因為勇於雜食,臺灣的大街小巷出現兼容並蓄混搭多元的飲食風景,美食漸漸成為臺灣在世界的旅遊座標。幾十年下來,臺灣文學界的飲食書寫,更堪稱百花齊放豐美異常,從早期唐魯孫的懷舊書寫,林文月以《飲膳札記》寫出一個時代文化人的蘊藉風流,再到舒國治、蔡珠兒以文學之筆,寫食物寫食材寫地方,近期更掀起以文字記錄全省各地小農有機健康的書寫風潮。

在這個時刻,投入大量時間與人力的精采紀錄片《舌尖上的中國》今年五月在CCTV一播出,不僅在兩岸三地皆造成轟動,甚至走入國際;由紀錄片改編的書一出版也立即躍為暢銷書。不論是紀錄片或書,跨越中國的深山海洋,探索食材與庶民生活的連結,說出食物與家庭記憶的深邃情感。從取材的用心、觀點與角度、影片(照片)的質地,皆可見出以大格局書寫常民一飲一食的突破與創新。

而對臺灣讀者來說,《舌尖上的中國》繁體版的出版,除了可一窺此書的多元富麗外,就某個程度,我們覺得此書或可成為一個連結,記憶的連結與情感的連結,生活與文化的連結,過去與現在的連結,從懷舊模仿到混搭新創的連結。另外,書中也選錄臺灣飲食文學中視角獨特的優美文章,替這本書的在地觀點下了注腳。

當我們在江浙餐館享受蜜汁火腿時,此書讓我們得知,不止金華火腿出名,雲南深山中的諾鄧火腿更好到可以生吃;當我們夾起一箸魚香肉絲,此書讓我們發現其中泡椒之味,是幾千年來四川盆地居民為克服濕熱發展出來的智慧。

最近,《紐約時報》將臺北永康街小攤的蔥抓餅,譽為「亞洲最好吃的蔥抓餅」。一張蔥抓餅,當年隨著北方老鄉千山萬水來到臺灣,成為眾多小民勉以餬口的生計。而永康蔥抓餅的老闆,卻運用台灣氣味獨特的香辛九層塔、加上飄洋過海的起士火腿,或而一顆雞蛋,煎出身世混血但美味無比的庶民美食,這種Fusion,只在臺灣。我們每吃進一口混血蔥抓餅,也將歷史與食物fusion在胃裡、記憶裡。

食物,滋養的,從來不只是胃,而是一個時代。

(本文作者為天下文化執行副總編輯)