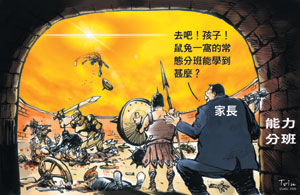

報載彰化縣某明星國中校長,婉拒新生家長要求的「成績分班」,結果有一百八十多名新生不報到,選擇就讀私校,其中不少家長是醫師、工程師等高社會地位人士。

這是台灣教育現場的真相,據我所知,仍有不少國高中依成績「能力分班」,只是以更隱晦的方式實施,教育部不應只力挺校長,更應該全面了解國高中新生分班情況。

能力分班就是智育至上,學生以考高分為唯一目標,不在乎其他四育,體育課敷衍了事、童軍音樂等課常被借課,同學間為了一點分數和名次,競爭得你死我活。

不容否認,能力分班能讓程度相近的學生共同學習,或許真可以提高學習效果,但這必須建立在教育資源不會一面倒向成績好的學生,成績不好的學生反應有較多的資源,然而台灣教育資源分配正好相反,成績好的拿走一切,成績差的被放牛吃草。

其實,能力分班的好處愈來愈少了,在這個google就能找到所有資訊的時代,考試教育早已不適用,而且真正有能力的學生,無論怎麼分班都能表現出色,所以,台灣有能力分班迷思的另一原因,是不了解「常態分班」的好處。

為什麼大家會對某些一路念明星學校的資優生感覺不對勁,例如近來輿論批判的「恐龍法官」,我認為,重視智育成就的能力分班影響很大。

常態分班是讓不同社會階級、智育成就、道德品格的孩子共處,學習合作經營學校生活,這是未來社會生活的縮影,也是預先學習社會化的過程,能在常態分班生存,甚至脫穎而出的孩子,將來社會適應力一定比較強。

反觀私校或能力分班的孩子,只能跟自己同質的孩子來往,少了和其他階層孩子互動經驗,不但眼光會狹隘,也無法學習群體生活更為重要的品格,簡單的說,天之驕子之間只有分數競爭,無法培養同理心和助人之心,未來縱然專業成就高,也不懂得體恤與幫助別人,對孩子的人格發展是扭曲而不健康。

學校教育不只是知識,還有同儕的相處、品格道德的養成,常態分班所學到的團體生活經驗,是能力分班遠不及,如果家長真的愛孩子,希望將來能順利融入社會且有成就,就支持常態分班吧。

神無月(台北市/教育工作者)