圖/張生平

圖/張生平 圖/張生平

圖/張生平

文/張生平

人生從來沒有標準劇本。原以為自己會是一直端坐講台、舞台、彈奏古箏的老師,未料到了六十歲,竟展開「另一齣戲」。

那年,外孫女六歲,被

邀請拍五月天〈乾杯〉MV

,由我陪同前往。經紀公司夯角社的葉蕙芝問我:「阿姨妳要不要來試試拍廣告?演個媽媽或阿姨,自然就好。」

一開始我只好奇,嘗試看看,沒想到這一拍,拍了十幾年,演過大嬸、老師、鄰居、長輩,角色千變萬化。

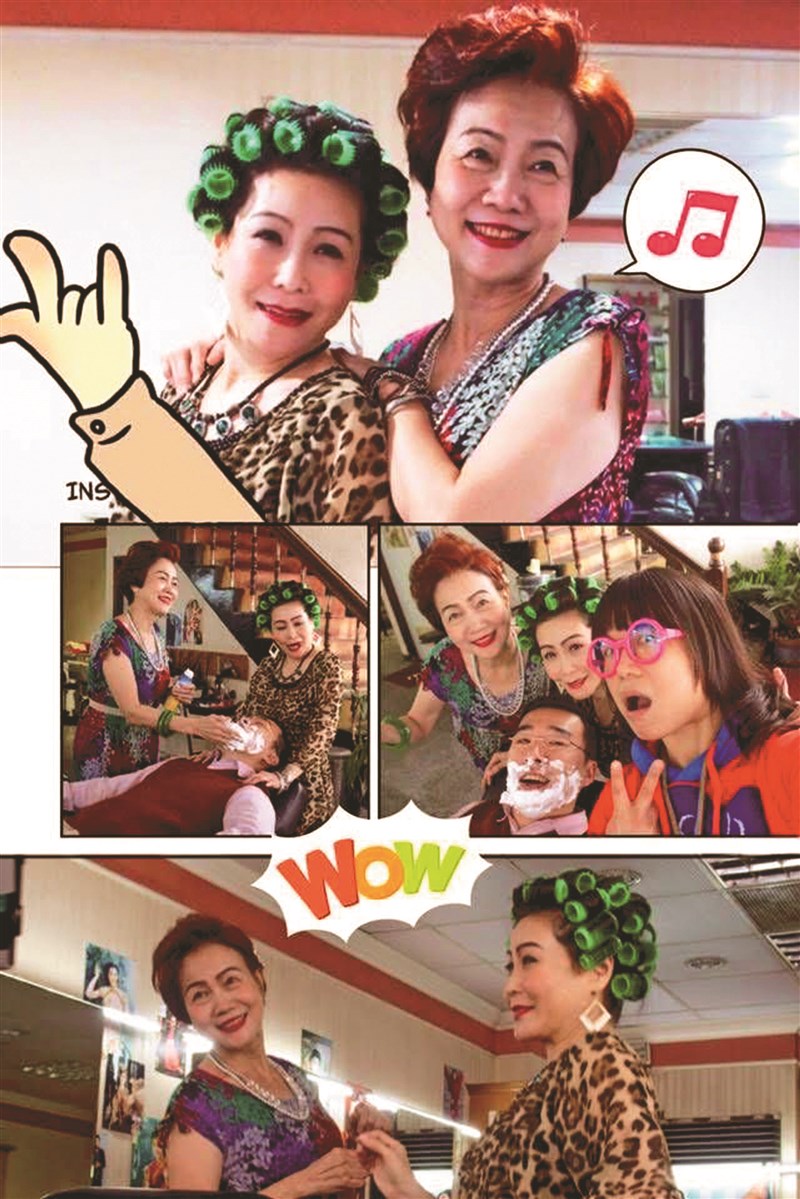

其中幾次特別難忘,也讓我重新定義什麼叫做「演出」。其一,是拍Matzka演唱〈大叔〉MV,導演要我演菜市場大嬸的突破。造型師為我套上花得刺眼的洋裝,梳起半屏山頭髮,戴上浮誇手環、耳環,我站在鏡子前笑出聲來:「這是我?」

拍攝時我緊張得手腳冰冷,跳舞生硬得同手同腳,腦中只想:「這樣的形象,會不會讓我的學生嚇一跳?」但也因為這個角色,我學會放下框架。從優雅的箏樂老師到接地氣大嬸的轉換,不只是造型改變,而是一種「放膽去做」的心態調整。

其二,是與林依晨的電梯重逢,體悟到戲劇即生活。那次拍廣告,導演得知我曾教過林依晨古箏,安排我們在電梯裡演一場即興的「師生重逢」。沒有劇本、沒有台詞,我們只是輕鬆地擁抱、問候,她一喊「老師」,我便回一句:「妳還有在練琴嗎?」這一幕,導演滿意笑道:「這種真情流露,是我們寫不出來的。」

那一刻我懂了:有些戲不需要演,人生本身就是最動人的劇情。

其三,是最貼近真實的演出──老行家燕窩廣告裡的我。這支廣告,拍攝內容不誇張,也沒有特別的情節,而是記錄我日常生活的一部分:教古箏、跳方塊舞、準備茶點,全都是我真實會做、每天都做的事。

拍完後,導演對我說:「您就是我們要找的『生活感』,自然到像沒在拍片。」 從那時起,我更篤定:即使不是專業演員,只要真誠面對鏡頭,就能讓人感動。

六十歲開始拍第一支廣告到現在,我已拍了超過十幾支作品,演出的角色從不炫技,也不需要演技多高超,但每一次都要「誠實做自己」。這樣的經歷,正說明了斜槓並非年輕人的專利。

最近整理照片,我把〈大叔〉截圖、與林依晨合照、「老行家」的生活場景貼在教室牆上。學生們瞪大眼問:「老師,廣告裡真的是您?」我笑著點頭:「是啊,不只教書,我也演人生。」

這些看似插曲的拍攝,是我生命長河中的一條支流。有人說,年紀大了就該安靜退場,但我想說的是:只要心還活著,就可繼續登場。

我今年七十四歲,依然還在演出,不是演別人,而是演好自己的每一幕。(本文由「台北市閱讀寫作協會」提供https://www.facebook.com/TWLA2010)