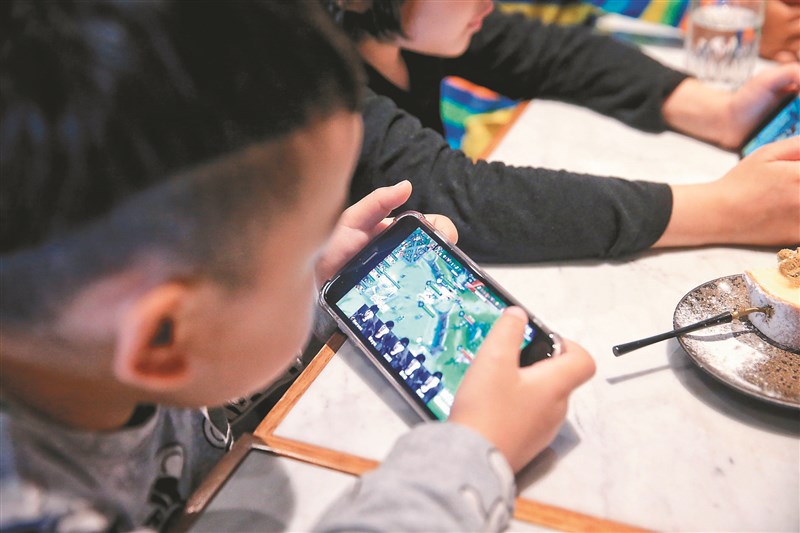

有學者指出,重度使用手機、網路的孩童受到情緒困擾、焦慮情況更顯著。圖/林伯東

有學者指出,重度使用手機、網路的孩童受到情緒困擾、焦慮情況更顯著。圖/林伯東

【本報台北訊】澳洲日前宣布禁止16歲以下兒少使用社群媒體,歐美多國也在倡議不讓兒少使用手機,兒福聯盟研究發展組副主任呂佳育指出,重度使用手機、網路的孩子受到情緒困擾、焦慮的情況更顯著。心理師也表示,在孩子使用手機的自律能力不足的階段,不應讓孩子有這麼多使用手機的自由時間。

10.8歲就有手機 半數有不愉快經驗

根據數位發展部所做的2022年網路沉迷研究調查報告,12~19歲的人口中,有17.2%有網路沉迷傾向,20~29歲則是14.7%。台灣網癮防治學會理事長李昆樺表示,網路成癮和強迫症、焦慮有很大的關聯性,學會目前正在透過培訓治療師,盼能從醫療端提供家長和孩子支持。

兒福聯盟今年所做的「台灣兒少社群媒體影響概況」,將網路成癮的標準訂為一周使用42小時以上,從逾1.2萬份有效問卷裡發現,台灣有3成兒少的每周上網時間達標,兒少平均10.8歲就擁有手機、11歲開始使用社群媒體,出現「手機餵養」的時代。不過,其實社群媒體應不允許13歲以下兒童註冊,呂佳育指出,這代表平台的年齡認證可能無法落實,重度使用手機、網路的孩子受到情緒困擾、焦慮的情況更顯著。

額外得注意的是,問卷中超過5成孩子都回覆,有不愉快的網路經驗,包含網路詐騙、色情訊息或個資詐騙等,呂佳育表示,「年齡驗證與資訊推播必須更有限制,台灣憂心的現象與世界其他地方都一樣」。

童年大重塑 干擾社交與發育

美國紐約大學社會心理學家海德特所著《失控的焦慮世代》(The Anxious Generation),歸納全世界青少年心理健康崩潰的主因,受到兩條軸線的雙重影響:一條是從1980年代開始「以玩耍為主的童年」式微,另一條是從2010年代開始「以手機為主的童年」抬頭。在這個階段,手機本身的功能把孩子吸入手機,產生干擾兒童社交和神經發育的「童年大重塑」,也因而導致孩子「睡眠剝奪、社交障礙、注意力碎片化、手機上癮」情形。

諮商心理師陳志恆說,為了保護孩子的大腦,並有更多時間在玩耍、學習,避免長期使用螢幕造成的傷害,希望未來能集結家長的力量達到共識,在孩子使用手機的自律能力不足的階段,不要讓孩子有這麼多使用手機的自由時間,在3C的使用上設下更多的限制。

針對青少年手機成癮問題,教育部學特司副司長許嘉倩指出,教育部正蒐集國際上使用手機的校園規範,整理後會加進「中小學數位教學指引」,引導學校防止學生網路成癮。