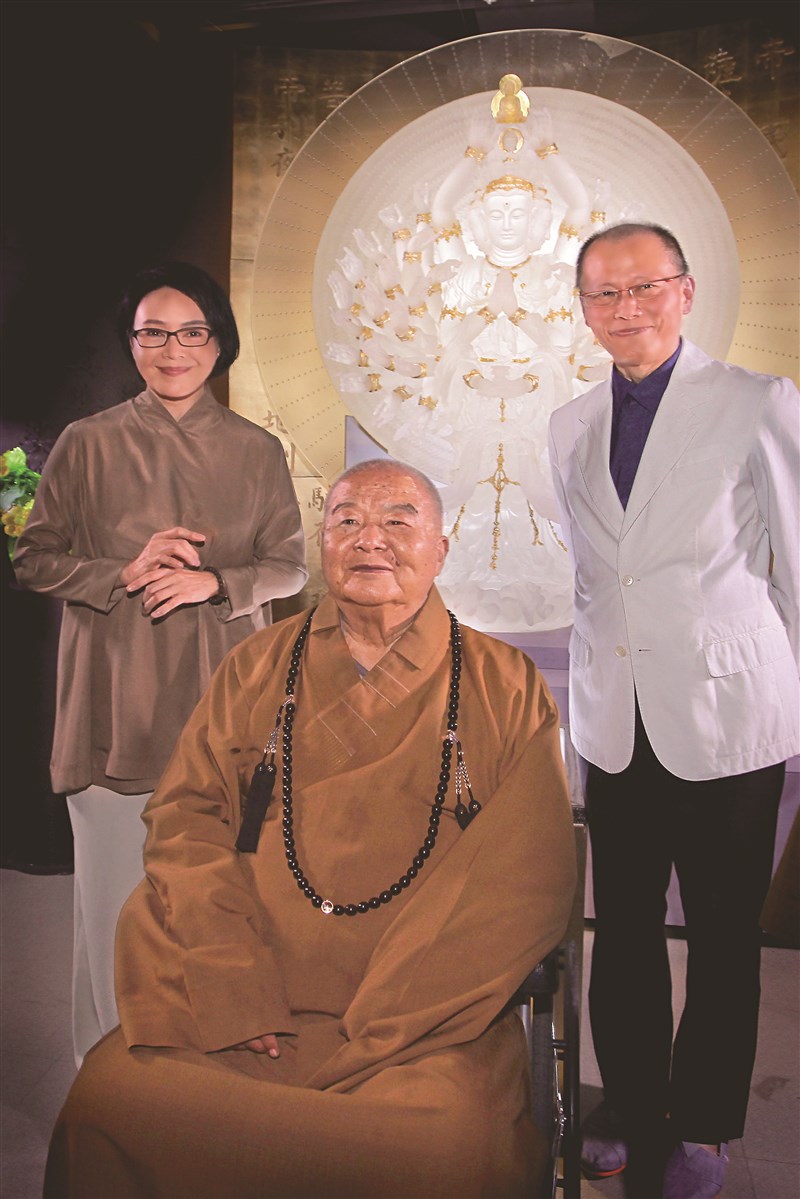

圖/琉璃工房

圖/琉璃工房

文/張毅

因為佛光山佛陀紀念館的琉璃工房的展覽,很多琉璃工房的伙伴必須輪流到展場服務,每次輪值,要在山上停留一個月。十多個人住在一個大通間的寮房,必須吃素,更重要的是:大家要承擔業績的壓力,每天有時得面對多達一千位以上的觀眾,導覽整個展場的作品。因此,是有一定辛苦的工作。

對於這件事,我想分享一些我的想法。

我相信很多人覺得在山上的生活,是件苦差事,要過比較不太方便的生活,要吃素,要導覽……尤其,大家都很年輕,山下,還有很多掛念的生活。

一個星期前,我陪同客人在佛光山參觀,慧是法師安排了參觀本山叢林佛學院,正好遇見一群在山上短期學習的年輕學生,院長永光法師開心地介紹這些學生,發現竟然來自各地,西安,杭州,成都,當然,還有台灣。我最深刻的印象是:每一位都笑得十分開心。

永光法師事後告訴我,這些學生每天必須早上五點作早課,不能使用手機,跟著山上所有出家師父的規矩學習。

我突然很想知道為什麼每一位仍然笑容充滿?那麼年輕的笑容,難道佛法已經了然於心?

我突然想到自己,我自己對佛法是那麼全然明白嗎?答案是問號,然而,為什麼我自己每每上山,我都覺得有一定的安定感?甚至在山上的導覽工作,縱然,它有一定的重複性,也有一定的體力消耗,但是,我抿心自問,我每次導覽,心裡有一定的歡喜。

我一點都不想從佛法的角度解釋,我寧可說每個人心裡都渴望一種平靜,一種祥和,而那樣冀求,是現實世界極不易取得的一種理想,因為,我們無可避免地經常身陷其中,少了一分單純,少了一分放鬆。

但是,無論我們同意不同意,在山上這個小小的社會,那種對於無我的理想的強調,是從上到下無所不在的。作為一個簡單的社會分子,你不需要全然認同佛法的存在,你卻必須同意進入這個世界之後,周邊環境裡的人事物,多了社會上少見的善意,至少,處處是笑容,處處是問候。

那種在山上的鬆弛,放下,理論上,本來是生活的原貌,但是,我們早就滿心嚮往而不可得了。因此,在山上的生活,心理平靜之後,早課,吃素,早就不是問題,反而成了一種安定生活的紀律。

而展場裡的導覽,因為概念全然是山上奉行的信念,導覽,經常是對自己的一次又一次的演繹,其次,才是導覽對象的解說。因此,經由導覽過程,一次又一次的自我反思,心裡邏輯經過整理,而到口裡語言表述,到自己耳朵的聆聽自己的說話,如果有人被說服,第一個人,反而,應該是自己。

我相信我感覺到的那分安定,是每位夥伴都可以感覺到的,因為,那應該是我們生活裡所期待的一種本來面貌,那麼,山上的生活,應該是一種歡喜。

我們共勉之。

──摘自《壓抑不住地想飛起來》天下文化