醫療器材分級表

資料來源/食藥署官網 製表/人間福報編輯部

醫療器材分級表

資料來源/食藥署官網 製表/人間福報編輯部

【本報台北訊】「醫療器材」包羅萬象,從大家不可或缺的口罩,到植入性的人工水晶體,根據《醫療器材管理法》,只要具有「診斷疾病、治療疾病、減輕疾病、直接預防疾病、調節生育,或是可影響身體結構及機能」的儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品,就屬於「醫療器材」。

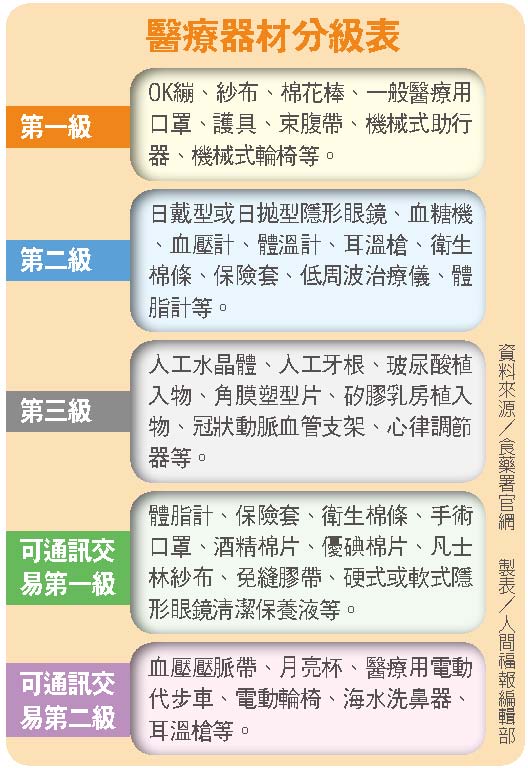

《醫療器材管理法》自二○二一年五月一日起施行。衛福部食藥署醫療器材組科長傅映先表示,食藥署針對醫療器材按照科別分作三個級別、十六大類。

十六大類依照用途功能區分,包括臨床化學、麻醉科學、牙科、耳鼻喉科等;三個等級依風險區分,第一級為低風險性,像假牙清潔錠、OK繃及護具等;第二級屬中等風險性,包括隱形眼鏡、血壓計及血糖計等;第三級醫材風險性最高,例如人工牙根、玻尿酸植入物及角膜塑型片等。

分級分類標準

參酌使用方法

傅映先指出,醫療器材分級分類標準,主要參酌醫療器材使用方法、功能及工作原理進行評估,也參考其他國家對該產品的分類,再整體考量。民眾可參考《醫療器材分類分級管理辦法》,除了考量侵入性,也根據「接觸人體時間」、「使用難易程度」不同而有不同分類。

部分醫療器材限定專業人員操作才能使用,像「血氧機」,分家用版及醫療版,雖然同為第二級醫材,但使用上仍有區別。

民眾選購醫療器材時,除了要認明字號外,還要看清楚產品外盒,包含字號、品名都要符合規範,使用前更要詳閱說明書。

若是有疑慮,可以查詢廠商送審醫材時檢附的中文說明書;若使用需由醫事人員操作的醫材,則可與主治醫師討論,了解風險及注意事項。

官網點擊進入

查詢審查字號

食藥署也提出醫材安心使用三步驟,「一認、二看、三會用」,一要先認識什麼是醫療器材;二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號;三則是使用時要詳閱說明書,才能正確使用醫療器材。

此外,從食藥署的官網點擊「業務專區」下方進入「醫療器材」頁面後,右方資訊查詢欄點擊「醫療器材許可證資料庫」,便可查詢該醫療器材的審查字號,或以產品名稱、廠商名稱、許可證字號等關鍵字查詢,若有偽造的廠商便可立即揪出。

傅映先表示,由於第三級醫療器材多為「侵入性」的醫材,因此,審查時會要求廠商檢附安全或效能之系統性研究資料。

若是廠商要送審台灣是尚無「類似品」的產品,也就是要申請該產品在台灣的第一張許可證,食藥署就會要求提供臨床上的有效證據佐證。

開放19 項器材

可以通訊交易

傅映先強調,凡為醫療器材,不管是製造、輸入,都必須先向主管機關申請許可證。不過也有例外,食藥署有開放十九項一、二級的醫療器材可進行通訊交易,等同於毋須申請審核到醫療器材商的證明,即可進行販售。

至於許多國人出國時,會代購藥妝品回國販售,當作補貼旅費,但若為醫療器材,像隱形眼鏡等,如果沒有許可證的話,可依法處三萬至一百萬元的罰鍰。