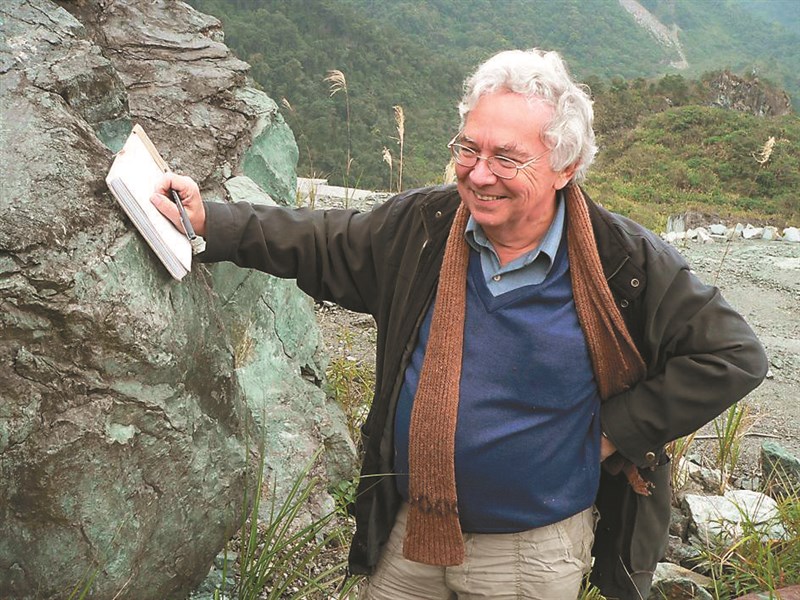

已故法國地質學者安朔葉一九八一年首次拜訪台灣後,往後三十年每年都會飛往台灣一至二次,帶領團隊探索大地。圖/中央社

已故法國地質學者安朔葉一九八一年首次拜訪台灣後,往後三十年每年都會飛往台灣一至二次,帶領團隊探索大地。圖/中央社

【本報台北訊】公視紀實推出新作,記錄已故法國地質學者安朔葉(Jacques Angelier)在台灣曾留下的足跡;藉由他的學生與珍貴的親筆地質調查手札,見證這名三十年如候鳥般造訪台灣、愛著這塊土地的美麗故事。

安朔葉在一九八一年首次拜訪台灣,從事大地構造及演化研究後,就對這座活力旺盛的島嶼一往情深;往後三十年,安朔葉每年飛往台灣一至二次,帶領台法研究團隊翻山越嶺、走遍台灣重要地景。

池上聞名國際 當地人也協助測量

他尤其集中於台東池上活動斷層,除了讓這塊斷層在全球地質界具有高知名度,也吸引池上人主動協助野外測量、尋找斷層露頭,獲得一張「池上榮譽鄉民證」。這名被稱為「白頭髮的法國人」、「安爺爺」的教授,逾三十本的野外地質調查手札的封面,都用中文寫下「臺灣」,在台灣收了十名地質博士門生的他,把這裡當作第二個家,然而突如其來的疾病,打斷安朔葉每年回家之旅,他二○一○年在法國辭世,享壽六十二歲。

在安朔葉長眠後的十一年,一部關於他的紀錄片《大地之心──一位斷層上的法國人》將在今日晚上播出;有人好奇主角缺席的作品如何呈現,掌鏡的紀錄片導演齊怡說,那名看著斷層測量儀器跳動,把斷層比喻成心臟,興奮喊著:「我摸到台灣的心臟了,因為你看那個地,在動、在跳」的法國人,他的身影、足跡,早已遍布台灣各個角落。

齊怡在二○一四年才認識安朔葉,決定拍攝紀錄片的契機,源於安朔葉的學生想替老師在池上成立紀念館,邀請曾是媒體人、丈夫是地震學家的齊怡,協助潤飾文稿。齊怡回憶,當她拿到安朔葉的手稿、照片及訪談影片時,心中突然有股衝動,「應該把他的故事拍成紀錄片」,向這名一筆一畫勾勒出台灣肌理的老師致敬。

安朔葉的野外地質調查手札,封面幾乎都會親筆寫下「臺灣」。圖/中央社

安朔葉的野外地質調查手札,封面幾乎都會親筆寫下「臺灣」。圖/中央社

研究造福人群 傳授知識更教態度

初期因為經費不足,只能暫且擱置,但齊怡六年多來在工作的同時,也一邊整理資料,二○一九年安朔葉的遺孀帶著兒女、孫子來台參訪安朔葉紀念館(池上地牛紀念館)落成時,她也帶著攝影機記錄,所幸二○二○年獲得補助,有機會實踐拍攝計畫。

得知安朔葉紀錄片得以動工時,他的十名學生主動替齊怡惡補地質學,並分享安朔葉常告訴他們,「地質不在教科書上,用腳走過才歷歷在目」,總會帶他們親自下田野調查,也常對學生說:「請你們坐在我的肩膀上,繼續往上爬」,並鼓勵學生以台灣地質作為研究主題,因為「這裡是你們的家」。

安朔葉認為做研究不是為了成就自己,而是造福人群。齊怡指出,從他的學生身上,彷彿都能看見安朔葉的身影,「他傳授的不只是知識技術,更是做學問與教學的態度」。

齊怡認為台灣何其榮幸,曾有名法國人每年像候鳥般飛來,把所有島嶼演化的密碼,細細記錄並傳授;如今他的十名學生,循著安朔葉曾走過的路,繼續將知識、對土地的態度傳授給第二、第三代學生,像池上飽滿的稻穗,彎下腰聆聽台灣的心跳聲。