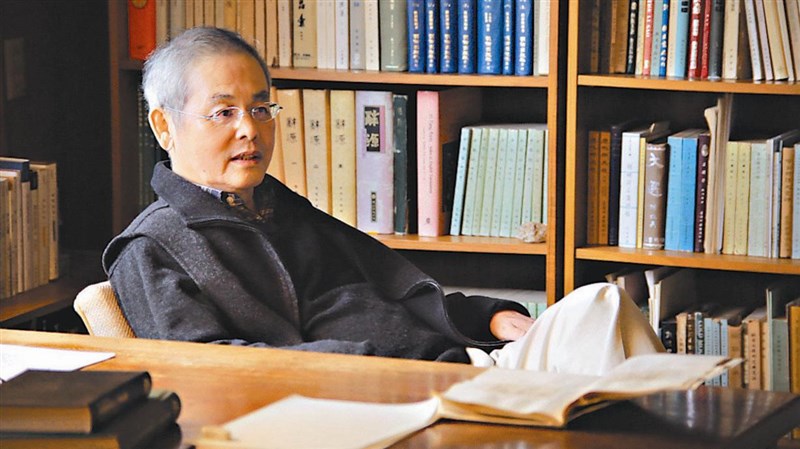

詩人楊牧(圖╱資料照片)昨於台北國泰醫院辭世,享壽八十歲,震驚文壇。

詩人楊牧(圖╱資料照片)昨於台北國泰醫院辭世,享壽八十歲,震驚文壇。

【本報台北訊】詩人楊牧昨於台北國泰醫院辭世,享壽八十歲,震驚文壇。

楊牧詩藝的展現,在於鎔鑄中西文學傳統;散文的經營,則講究詩化的修辭和造境,體制嚴謹、格局宏大。去年辭世的諾貝爾文學獎評審馬悅然相當喜歡楊牧的作品,多次翻譯楊牧詩作。因此多年來,楊牧也被認為可能是台灣第一個拿到諾貝爾文學獎的作家。

本名王靖獻的楊牧,一九四○年生於花蓮,東海大學畢業,美國愛荷華大學碩士,柏克萊加州大學博士、國立東華大學講座教授。著有散文、詩集、戲劇、評論、翻譯、編纂等中英文五十餘種,代表作包括《葉珊散文集》、《楊牧詩集》、《山風海雨》等,二○○○年獲國家文藝獎。

楊牧晚年回歸故鄉花蓮,是東華創校階段最重要的教授,曾出馬競選東華校長。強調自由學風的楊牧,在他的堅持下,東華成為台灣第一個沒有鐘聲的大學。他經常在湖畔、綠蔭下上課、帶學生讀詩、賞詩,「楊牧就是東華開放校風的象徵」。

楊牧先以葉珊為筆名,成名後,在三十二歲那年改名為楊牧,象徵創作與生命重新開始。他成名甚早,但晚年依然持續嘗試新風格,他曾說:「變不是一件容易的事,然而不變即是死亡!」

在高科技時代,他寫作依然使用鋼筆、古老的打字機,讓書房充滿節奏的聲音。他還有專用的三百字稿紙,行、格之間的距離,都由他親自設計。

楊牧創作、翻譯時字斟句酌,一首詩往往修改多次才會定稿。因此他的稿紙,行與行之間的距離特意加寬,留下大片修改的空間。他曾在紀錄片中表示,寫詩喜歡「拯救不再被人使用的字或詞」,幫字「找到應該被放的地方」。