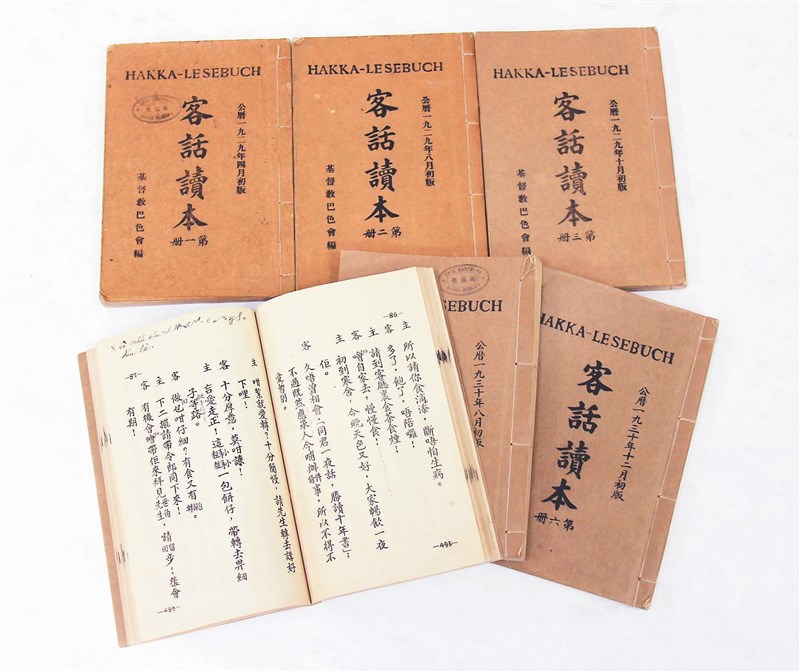

傳教士利用民間流傳的小故事,編成六冊的《客話讀本》,是瑞士巴色差會提供學習客家話的教材。圖╱中研院民族所提供

傳教士利用民間流傳的小故事,編成六冊的《客話讀本》,是瑞士巴色差會提供學習客家話的教材。圖╱中研院民族所提供

【記者曹麗蕙台北報導】客家人都拜義民爺、信奉三山國王嗎?其實客家文化和基督教和傳教士大有關係。中研院民族研究所博物館推出特展「你可能毋熟識个客家──客家與基督教的相遇」,展出二十世紀以來最早的客家研究文獻及客語《聖經》等文物,讓民眾重新認識其民族豐厚文化底蘊和開放性。

民族所博物館表示,全球有數千萬的客家人,基督徒約占客家人數百分之一,比率不高,但他們的信仰與生活習俗卻孕育出多樣性的客家文化,這次特展便是以「東方客家」和「西方傳教士」交會所迸出的火花為主軸,也可見傳教士引入現代醫療、教育、社會福利等組織影響客家社會的現代化發展。

民間故事 編成客話讀本

其中,最特別的是清光緒二十六年(一九○○年)庚子事變後,清廷要求各地方禮遇、保護傳教士、商人等來華外國官民的公告「光緒二十六年十二月十三日兩廣總督等奉上諭依照條約保護各國人民曉諭」,呈現近代基督教重新傳入中國的時代背景。

特展也秀出最早的客家研究文獻,當時瑞士巴色差會(教會宣教組織)為方便傳教,勤學客家話,編纂《英客大字典》(一九○五年出版),將民間故事編成《客話讀本》,成為傳教士將客家語言文字化及學習客語的最好證據。一九二○年出版的《客話舊約聖經》,不僅方便客家人以母語讀《聖經》,更讓其他族群能學習客語。

展中也顯示,早期台灣客家教會的基督教傳播,跟中國大陸大同小異,不過日治時期以後,尤其是一九八七年台灣解嚴後,自由開放的氛圍讓台灣基督徒創造力爆發,在福音與文化的對話中,開創了非常不同的樣貌,使得台灣客家教會、客家運動與全球教會網絡產生密切關連。

客家文化 增添西方元素

國立交通大學人文社會學系教授張維安說,清末明初的客家舊禮俗和文化多用英文拼音記錄,巴色教會留下很多重要歷史證據,當時教會把所有客家話整理彙編,讓客家文化增添西方元素。

例如一九八五年發行的《客語聖歌集》,即表現一群客家基督徒以客語演唱聖詩,復振客家教會的同時也推廣優質客家聖樂,並透過全球教會網絡,把福音傳回西方。此文化復振更早於一九八八年的「還我母語大遊行」客家運動。

策展人黃宣衛表示,宗教與族群都對人類都有相當重要的影響,是追尋生命意義的來源,因此希望透過展覽,讓不同族群與宗教間能更加相互了解、尊重;展期即起至五月三十一日。