小時候,我的家鄉恆春,廟會最常舉辦的活動就是歌唱比賽。

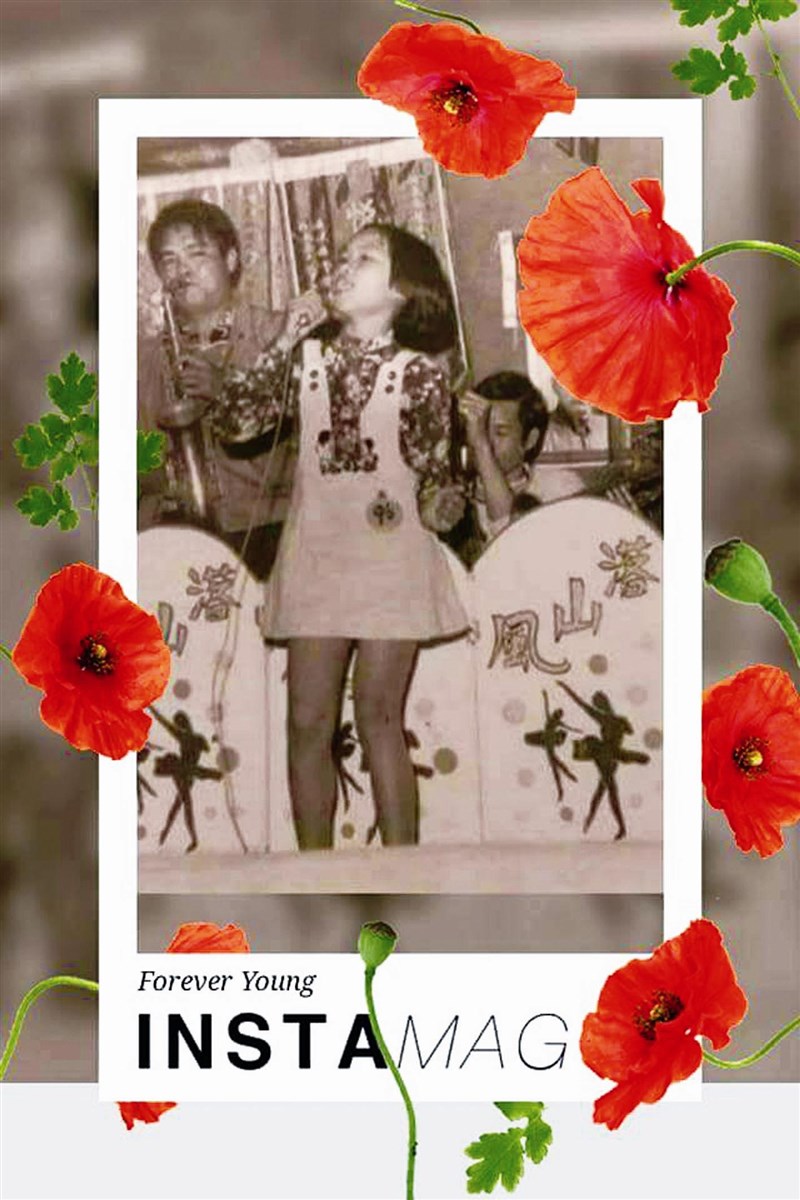

圖/張秀靜

小時候,我的家鄉恆春,廟會最常舉辦的活動就是歌唱比賽。

圖/張秀靜

文/張秀靜

小時候,我的家鄉恆春,廟會最常舉辦的活動就是歌唱比賽。

我第一次參賽,是我小學四年級時,在關山土地公廟前的廣場,那裡也是觀賞夕陽的勝地。那天,我從龍水村騎著又老又高的腳踏車,迎著落山風摸黑前行,來到關山早已氣喘吁吁。

我很期待自己能得獎,因為那時家族洋蔥和瓊麻事業,遭逢破產命運,生活異常艱苦。我身為長女,好想為父母分勞解憂。無意中得知比賽之事,立即報名,冀望獲得豐富的獎品。

比賽分成兒童組與成人組,三個晚上:初賽、複賽、決賽。初賽是參賽者唱完,得到評判響鑼三聲者,取得複賽資格。而複賽則須等所有參賽者唱完再公布決賽名單出爐,所以結束回到家,已是隔日凌晨了。

參賽者唱完,當場就有一份紀念品,通常是一打毛巾,或一大盒香皂;複賽、決賽的獎品愈好。決賽的前十名,除了錦旗獎杯外,更有腳踏車、電風扇、電冰箱、電視機等高級家電,這對當時的我們,有著莫名的吸引力。也因此歌唱比賽一時之間竟蔚為風潮。張秀卿與王中平二位恆春歌手,也就是那時候孕育而成的。

我的初試啼聲,得到第五名,獲得不少掌聲回響。從此我的同學、鄰居小孩,也跟著我,揪團征戰恆春半島的大小歌唱比賽。

那時候,爸媽為了生計,無暇管顧小孩。我的服裝造型總是靠鄰居嬸嬸、伯母幫忙,拼拼湊湊完成。我歌聲雖悅耳,但肺活量不足,就加強練習台風表情、用心揣摩歌詞意境,企圖以深情婉轉的演唱方式感動評審。

而我三個妹妹,也因我想要獲得更多獎品,被我以半強迫的方式推上台。我家小妹生性膽小,有次在後台等候時,她告訴我,她聽到自己的心跳好像打鼓那麼大聲。呵,我雖心生不忍,但也不為所動的哄她上台。

另外,我帶領妹妹們,從選歌、模擬情境、走台步等,勤加演練。我們會用母親的大梳子裹小布當麥克風,一條大花巾圍成禮服,再用乾花生殼夾住耳垂當耳環,並以銀合歡種子穿成項鍊。就這樣讓我們物資匱乏的童年,添增了許多歡樂的記憶。

幾回征戰後,姊妹四人果然得到不少的獎品,也推滿了各式的錦旗獎杯。我還發揮創意,把錦旗洗淨,做成五顏六色的枕頭套及窗簾。每每,看到這些戰利品,一種難以言喻的喜悅就會盈滿心田。