國立海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄,在南方四島研究魚類群聚與生態,終於找到最後一塊拼圖,揭開銀紋笛鯛神秘的一生。

圖/潛水教練林

音樂提供

國立海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄,在南方四島研究魚類群聚與生態,終於找到最後一塊拼圖,揭開銀紋笛鯛神秘的一生。

圖/潛水教練林

音樂提供

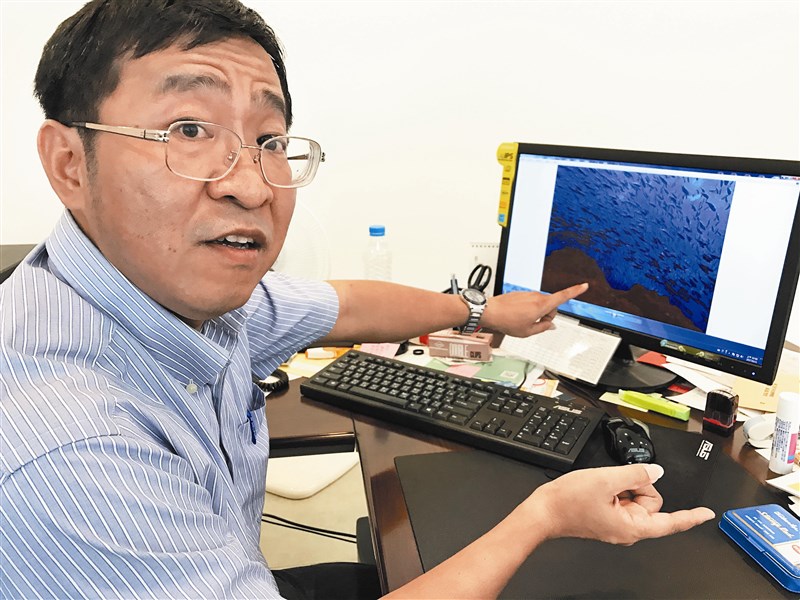

國立海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄,在南方四島研究魚類群聚與生態。圖/吳淑君

國立海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄,在南方四島研究魚類群聚與生態。圖/吳淑君

【本報綜合報導】澎湖南方四島的海洋潮流湧升區被稱為「東西吉廊道」,學者陳義雄近二年受委託調查魚類資源,他開心的說:「這裡是台灣魚類的『種原庫』」。如今保育人士倡議在此畫設完全禁漁區,引發生態保育與漁民生計孰輕孰重之爭。

二○○八年澎湖大寒害,只有南方四島受傷輕微,具備「種原庫」條件,推動成立海洋國家公園,但限制漁民不能在三萬五千公頃的海洋公園裡捕魚,也很難辦到,澎湖縣政府二○一三年八月,在南方四島周邊海域畫設兩塊「底刺網禁漁區」。三年來,在海巡、國家公園警察小隊努力下,把非法毒、電魚、底刺網漁船、大陸鐵殼船趕走,魚群得以喘息長大。

去年,潛水客葉生弘把東西吉廊道魚變多的影片PO上臉書, 海洋國家公園管理處澎湖南方四島警察小隊長蕭再泉振奮不已,倡議把東西吉廊道畫為完全禁漁區,家住高雄、潛水二十幾年的吳祖祥,今年還在國發會提案,獲超過五千人附議並成案,待主責機關回應。

畫設保護區

魚群恢復生機

蕭再泉曾催生墾丁後壁湖海洋資源保護示範區,守護七年後調職,一度多到三萬顆的馬糞海膽消失了,後壁湖的經驗告訴他「恢復魚源最有效方法是畫設海洋保護區」。經過二年來落實執法,魚群恢復生機,他再三年就要退休了,更焦急期許縣府能將當地畫設為完全禁漁區。

吳祖祥今年四月在南方四島潛水,他認為當地只禁止底刺網但不禁止其他漁法,對海洋生態還是有傷害,因此主張將一千二百公頃、占海洋公園總面積百分三的東西吉廊道畫為禁漁區,不得以任何方式採捕水產動植物,守住「種原庫」。

研究魚類三十年的陳義雄是海洋大學海洋生物研究所教授、海科館副館長,他指出,當地有很棒的珊瑚礁生態,重要的潮流地形湧升區集中在東西吉廊道,提供極為充沛的營養鹽與大量有機質,是成魚準備生小孩的最佳選擇。

「當初成立國家公園的目的,正是要把這裡當成『種原庫』。」陳義雄說,三十年來他從淡水魚類研究到河口及紅樹林魚類,再到海水及珊瑚礁魚類,這二年有機會到南方四島研究魚類群聚與生態,終於找到最後一塊拼圖,揭開銀紋笛鯛神秘的一生。他在這裡找到至少二個全世界沒發表過的新物種,以及四至五個台灣首次看到的新紀錄魚類,有好幾條魚還是世界第二隻。

打魚十一年的葉生弘強調,「以前這裡沒有魚也不是主要漁場,是蕭小隊長把非法漁船趕走,魚群才以倍數成長,成了魚群珍貴的棲地。」

在地聲音

最後決定性關鍵

「畫設完全禁漁區和保育根本是兩回事,當地早已是管制區,只保留傳統漁業,對生態破壞不大。」澎湖縣望安鄉長許賢德表示,南方四島納入國家公園時,曾承諾漁民在特定魚季可用傳統方式捕魚,居民也配合的很好,若決定要完全禁漁,為保障漁民生計,他只能撤出東吉島二十多位漁民搬離該處。

「在漁民輔導轉業、謀生技能都還沒到一定程度時,就貿然完全禁漁,真有需要這麼急嗎?」海洋國家公園管理處處長洪啟源認為,生態保育是大家共識,但政府不能失信於民,若要畫設完全禁漁區,除了由農委會及縣府等主管單位研擬配套措施,在地聲音更是最後決定性關鍵。