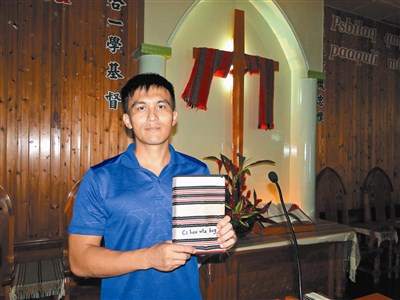

牧師林輔華用「太魯閣族」《聖經》傳道,他還在《聖經》外頭包上太魯閣族圖騰書套。圖/范振和

牧師林輔華用「太魯閣族」《聖經》傳道,他還在《聖經》外頭包上太魯閣族圖騰書套。圖/范振和

【本報花蓮訊】「有了族語《聖經》,親切感十足,傳道更加便利,對原住民思想、生活、文化影響深遠。」林輔華今年四月才到台灣基督長老教會總會秀林鄉水源部落威朗紀念教會當牧師,他強調,就是靠著這一本太魯閣語《聖經》,在部落打造「心靈無障礙場域」。

「太魯閣族用的教會《聖經》,是一九五六年由和宣牧師翻譯,是台灣相當早期用羅馬拼音的《聖經》。」林輔華指出,總會裡有十八種語言《聖經》,除了閩南語、客家語之外,還有許多原住民語言,總會認為,以自身語言傳道不僅親切,還能傳承語言,因而鼓勵各族群透過羅馬拼音翻譯《聖經》,而所有《聖經》均仰賴台灣聖經公會出版。

林輔華說明,用族語《聖經》的好處是,就是「用母親的語言傳承下一代」,族人都聽得懂,他傳道時會族語、華語交互使用,一方面可顧及長輩需求,另一方面也提供青少年學習機會,「如果完全用族語,很多青少年聽不懂的啦!」

林輔華表示,太魯閣族與賽德克族人常有往來,但有些義同音不同,有些則是音同義不同,例如太魯閣族語「麵」的發音為「warey」,在賽德克族語發音為「bisur」,但是「bisur」的太魯閣族語的意思是蚯蚓,「一樣的發音,一個是吃麵,一個是吃蚯蚓,差距太大了」,因此他會在傳道時,順便指導青少年族語用法與意涵。