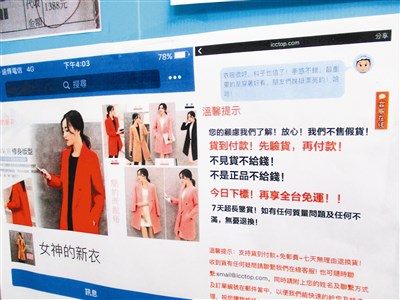

消基會指出,惡質賣家掌握網購族心態,「貨到付款」反成網路詐欺集團溫床。圖/陳宛茜

消基會指出,惡質賣家掌握網購族心態,「貨到付款」反成網路詐欺集團溫床。圖/陳宛茜

【本報台北訊】網購族往往以為「貨到付款」最安全,下訂後無須立即付款,只待商品抵達後再付現,避免商品遲未送達的風險。消基會卻指出,惡質網路賣家掌握消費者此一心態,「貨到付款」反成網路詐欺集團溫床。

消基會昨舉行「貨到付款商品不符!宅配業者應啟動退款機制」記者會,董事長游開雄指出,今年一至四月,消基會已接獲逾二百位消費者申訴,八成透過LINE、臉書交易,以「貨到付款」方式支付網路購物商品,拆封後商品不符,卻遍尋不著賣家,宅配業者也不願處理,民眾吃悶虧卻求助無門。

「若賣家只提供『貨到付款』的付款方式,必須特別留意。」游開雄指出,消基會接到的申訴案例顯示,「貨到付款」儼然成為詐欺集團溫床,惡質賣家掌握消費者心態,紛紛主打貨到付款,再透過宅配業者代收款項的服務,讓消費者先付款、再開箱。

然而,買家收到商品不符或損毀,宅配業者不會退款,也不會透露賣家(寄件人)資訊,消費者必須自行聯繫賣家退換貨,此時若賣家神隱,靜待宅配業者匯款入帳,即可現金入袋,逃避追索。

消基會調查,宅配者業者拿到貨款後,這些貨款仍會在業者手上保留一段時間,若收件人及時發現並反映商品內容有誤,宅配業者應有足夠時間退回款項。

消基會呼籲宅配業者應啟動退款機制,當收件人發現商品不符,只要貨款尚未匯給賣家,都應接受退款,宅配業者也應於宅配運送單上,完整、清楚揭露寄件人資料,降低消費糾紛的發生。