林佩瑩認為板塊的岩石層和軟流層運動方向不一致。

林佩瑩認為板塊的岩石層和軟流層運動方向不一致。

【本報台北訊】台灣學者、台灣海洋科技研究中心助理研究員林佩瑩,在美國進行博士後研究時參與一項在太平洋布放海底地震儀的研究計畫,推翻過去認為板塊運動都是大尺度的觀念,證實還有小尺度運動存在,這對台灣未來研究地震或板塊運動有幫助,林佩瑩是研究團隊唯一台灣人,也以第一作者的名義登上七月分的自然期刊。

由美國哥倫比亞大學Lamont-Doherty地球觀測站、美國Woods Hole海洋研究所與美國Brown大學所組成的研究團隊,在夏威夷東南方海域放置海底地震儀,並偵測地震波傳遞的速度。

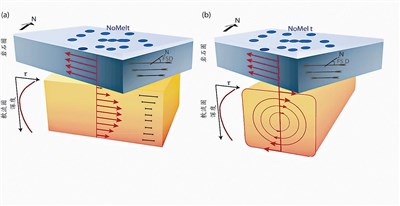

林佩瑩指出,刻意選擇太平洋中「最無聊」的一個版塊進行測量,希望能驗證最單純的基本理論,沒想到偵測到的數據,證明版塊除了大尺度運動外,內含小尺度的通道流與對流運動。

林佩瑩指出,在夏威夷外海布設的海底地震儀獲得訊息發現,不同深度的地震波傳遞速度不一樣,也不是完全按照板塊移動的方向出現,這項重大發現與過去的研究看法不同,提供板塊運動研究上全新的觀點。

林佩瑩表示,以台灣的山脈為例,菲律賓海板塊以西北方向移動擠壓歐亞板塊,理論上應該全部都是東北到西南走向的山脈。

但台灣山脈走向反而是南北走向居多,可能就是小尺度板塊運動帶來的影響,這也提供台灣未來在這方面研究的更多可能性。