人間百年筆陣

執筆人:南方朔

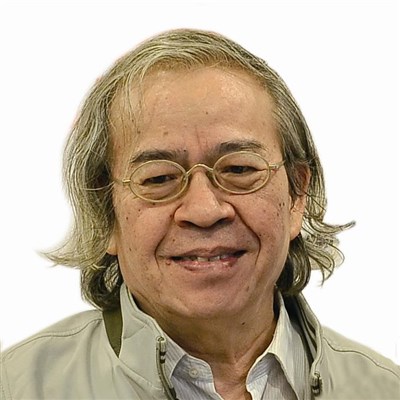

資深評論家

人間百年筆陣

執筆人:南方朔

資深評論家

執筆人:南方朔 資深評論家

古代中國強調忠孝節義,因此形成了一種「遺民」的價值,那就是一個地方的朝代或宗主亡了,人民就成了「遺民」。這些「遺民」被認為應繼續忠於前朝,不能認同於後來者。如果改朝換代,官吏仍舊照幹,就會被說是「貳臣」。在唐朝之後是五代十國,朝代變化頻仍,許多詩詞官僚如馮延己、牛耑濟、和凝這些人,都改朝了還繼續當官,他們的道德評價就很低。

這個「遺民」問題到了明朝滅亡時更為嚴重。明代後期讀書人強調理學,更看重節義,所以明亡之後許多學問家如顧炎武、黃宗羲、王夫之等人都拒不仕清。但難題卻立刻發生了。他們都是讀書世家,而讀書人讀了書之後,就一定要去應科舉,為官致仕。他們自己可以忠於前朝,拒不仕清,但他們的子侄輩要如何?難道就要放棄科舉,在山林農舍終老嗎?事實證明,這些人的子侄都還是參加了清朝的科舉文官考試,子侄輩以行為否定了父執輩的節義之說。

因此當時的讀書人都對這些學問家指責有加,認為他們所說的忠孝節義都華而不實,甚至他們的子侄輩都無法遵行!

早年我在研究古代學術史時,讀到《清儒學案》卷十七的〈潛齋學案〉,對其中所提到的徐介先生的佚聞就深為歎服。

徐介號狷石,是明末錢塘杭州地區的學問家,明亡之後他就徜徉山水,不再仕清,人稱他是「三高士」之一。但徐狷石雖有自己的主見,但他對社會上的人情世故也很理解並同情。他後來拜當時的大學問家應潛齋為師,而應潛齋雖然也自認為「遺民」,但卻鼓勵兒子去參加清朝的科舉,這件事被徐狷石知道了,他就告訴老師:「我們不能要求子孫也去當遺民,遺民是自己的道德判斷,只能要求自己,遺民不能世襲 ,子孫有子孫的選擇,那是他們的自由,大人沒什麼好說的。但自己要做「遺民」,卻又鼓勵兒子去考科舉,那就是自我矛盾。」

徐狷石的這段話,能尊重別人的選擇,但也強調人要言行合一,他的這種態度實在超過了當時的讀書人,他的「遺民不世襲」,已成了明末清初時的重要見解。

不過,當年的人都懂「遺民不世襲」,但現在人卻完全不懂。一八九五年甲午戰敗,乙未的《馬關條約》割台,台灣的人成了「遺民」,但這是歷史失敗所造成的創傷,而不是人民有什麼過失。但有許多人卻硬是要用「遺民」價值,宣稱台灣的人有些是「漢奸」、是「皇民」;這和有些人說香港人是「英奸」、澳門人是「葡奸」,不都相同。要求「遺民」永遠世襲,但前朝已經消失,這種胡亂指責別人是「漢奸」、「皇民」的心態,乃是在歷史的傷口上不斷地抹鹽。「遺民」這種說法最後變成了一種歧視。正是因為有這種歧視,台灣社會才會滋擾不斷。

因此我對明末清初的學問家徐狷石提出了「遺民不世襲」這種大膽的主張,真是佩服至極。當一個地方的宗主亡了,人民成了遺留下來的人民,基於感情的習慣,第一代在心理上繼續忠於前朝,這可以理解,但接著的第二代、第三代要怎麼辦呢?「遺民不世襲」,一代為止,這才合乎人性的標準!