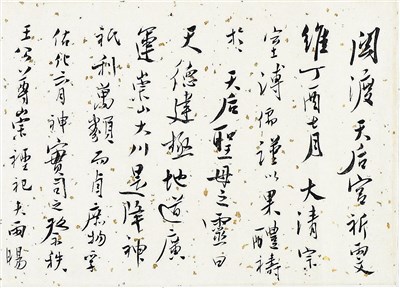

溥心畬渡海來台後遇大旱,赴關渡宮祈雨,寫下祈雨文;第二行自稱「大清宗室溥儒」。此為局部圖。圖/史博館提供

溥心畬渡海來台後遇大旱,赴關渡宮祈雨,寫下祈雨文;第二行自稱「大清宗室溥儒」。此為局部圖。圖/史博館提供

【本報台北訊】「末代王孫」溥心畬一生波瀾起伏,影響後世甚遠。國立歷史博物館以「遺民之懷」為名,精選他二百六十件詩、文、書、畫,回顧他的藝術成就。

溥儒,字心畬。民國前十六年(一八九六年)出生於北京,民國五十二年(一九六三年)於台北辭世。他誕生於恭王府,曾祖父是清朝道光皇帝,祖父是恭親王奕訢,堂兄為宣統皇帝溥儀。他自幼在皇宮勤讀詩書,奠定深厚文學基礎。

恭王家族特權隨清王朝滅亡一去不復返後,溥儒以一方「舊王孫」印章自嘲。這回展品中有一件他在一九五七年寫的〈關渡宮祈雨文〉,他也以「大清宗室溥儒」自居。史博館研究員蔡耀慶說,那一年夏天苦旱,溥儒備果醴來到關渡宮「為台灣八百萬餘生民祈旦夕之命」,可見他是有心人。

蔡耀慶說,溥儒在大陸還擔任過國大代表,來台後放棄官位。他來到台灣時已將近五十歲,除了應當時的師大美術系主任黃君璧聘請講授國畫課程、開班授徒,他主要是位職業畫家。

溥儒兼擅詩、文、書、畫,舉凡山水、花卉、人物、草蟲、仕女、鞍馬、走獸、神怪、菩薩、翎毛無不精通。他畫古人雅士畫面充滿和諧靜謐,氣韻獨特,呈現他內在深厚的文學修為。

除外界較熟悉的文人畫,此次展覽另呈現他的隨筆漫畫。例如一張以小紙頭畫的〈本年度選美第一名〉,其實是個小鬼攬鏡自照的畫面,充滿幽默嘲諷。

蔡耀慶解析,溥儒擅長用小紙頭畫細緻精工小畫,這必須有很好的控制手腕的力道,可見他早年練過拳腳。此展另呈現溥儒寫給妻子李墨雲的書信,也具有話題性。「遺民之懷」即日起展至三月二十二日。