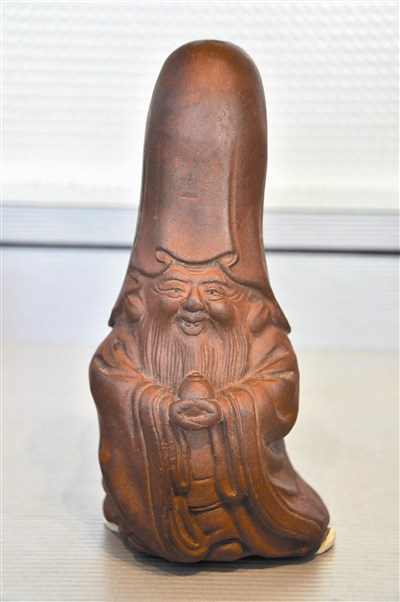

〈南投陶壽翁〉外貌與日本七福神的福祿壽很相似,頭部都是雕塑狹長型且十分討喜,因為象徵吉祥含意,主要作為觀賞用途。圖/記者林洛瀅

〈南投陶壽翁〉外貌與日本七福神的福祿壽很相似,頭部都是雕塑狹長型且十分討喜,因為象徵吉祥含意,主要作為觀賞用途。圖/記者林洛瀅

磚燒的土地公神像。圖/記者林洛瀅

磚燒的土地公神像。圖/記者林洛瀅

【記者林洛瀅台北報導】一群民間愛好傳統文化的人所組成台灣懷舊文物聯誼會,匯集二十五位會員珍藏長達二十年以上的磚燒文物,即日起至十二月七日在台北市中山公民會館舉辦「台灣早期磚燒文物特展」,有常見的土地公、媽祖神尊,還有雕工精細的香筒、獅型燭台等共二百件,彷彿記錄日據時代至台灣光復初期的風土民情。

大時代影響 文化薈萃

台灣懷舊文物聯誼會創會長方樑生指出,台灣近八十年受大時代影響,觀察磚燒泥塑神像,不難發現製作過程融和台灣、大陸與日本三種文化,有日本陶藝雕刻技術、台灣在地磚燒泥土材料,還有從大陸傳入台灣的民間信仰。

方樑生提及,其中〈南投陶壽翁〉由協德陶器工場創始人劉樹枝製作,當時日據時代他曾向日本陶藝師龜岡安太郎學習陶藝,因此〈南投陶壽翁〉外貌與日本七福神的福祿壽很相似,頭部都是雕塑狹長型且十分討喜,因為象徵吉祥含意,主要作為觀賞用途。

本次展覽作品涵括烘爐、香筒、香爐、筷筒、茶壺、花器、甕、粿印、擂鉢、灶椅、灶眉、神像、薦盒、瓦當、飼槽等,主要產地來自北投、鶯歌、台中、南投、台南、高雄等縣市地區,每一件展示文物都瀰漫濃厚兒時記憶與鄉土情懷。

實用性藝術 惜福愛物

方樑生表示,磚燒文物兼具實用、藝術、功能等特性,像是先民在家廟拜拜使用的〈點香爐〉,爐身選擇瓜籽眾多的葫蘆,再以鏤空工法挖出壽桃形狀作為點香處,使用方法是在〈點香爐〉內部擺放酥油,最後點燃燭芯後,就具有點香功能;強調了先民祭祀祈福,多半希望求得財富、多子多孫與綿延長壽,因此祈願直接設計在〈點香爐〉整體樣貌。

然而展示作品中,有一件〈香爐〉的表層經過數次補釘,主要利用桐油、生灰、糯米等材料,依照比例混勻作為補釘原料,可以延長香爐使用時間。方樑生說,早期生活普遍不富裕,也見證祖先愛物惜福與勤儉持家美德。

關於家廟供桌常見的神像與器具,方樑生提及,〈綠釉獅〉表面漆上綠色釉料,外型如虎爺都具有驅邪避凶功能,一般放在家祠或宮廟神桌下,外型憨厚的〈獅型燭台〉,雕工線條十分簡單,還有上釉的陶盤中間刻出圓形線條與「福」字,象徵福中求圓滿,主要祭祀時專門擺放壽桃、麵線、鮮果等供品。

此外,專門擺放香支的香筒,表面除了雕刻象徵吉祥的雙喜、牡丹、卍字等鏤空圖騰,還有取自盡忠盡孝、忠勇愛國的《三國演義》故事,分別雕刻劉備、關公、張飛等歷史人物。

方樑生強調,以前磚燒文物價格不如瓷器,經時代變遷導致數量減少,身價因此水漲船高,透過分享珍藏懷舊文物,讓大眾進一步了解先民智慧與創作巧思,以及早期先民的生活與宗教信仰。