我帶著台北的朋友與我一起回家鄉去參訪著名的「廣興紙寮」。圖/林耀堂

我帶著台北的朋友與我一起回家鄉去參訪著名的「廣興紙寮」。圖/林耀堂

我帶著台北的朋友與我一起回家鄉去參訪著名的「廣興紙寮」。

那天是假日,「廣興」裡擠滿了遊客。朋友是有名氣的作家兼廣播人,當我們在「廣興」裡自由地參觀時,一位帶隊解說員經過我們身旁,突然放下一群聽講遊客轉身對我朋友說:「我可以請教你一個問題嗎?」朋友點頭答應,她的問題竟是:「請問您是誰?」因為她覺得他很面善。

「廣興紙寮」是我鄉埔里相當知名的景點,這裡保留了傳統製紙技術,也發揚了很多項紙藝。

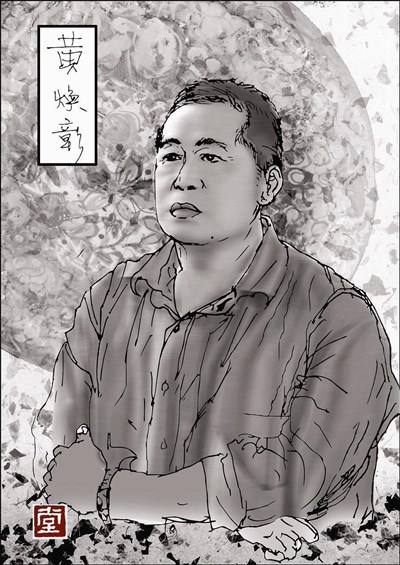

在這個占地六、七百坪的大紙廠裡,員工們日日各司其職忙碌工作著;老闆黃煥彰隨意的穿著以及忙碌的身影,和員工沒什麼分別。

當他第一次與我打招呼時,手上正忙著包裝製好的紙,布滿汗水的額頭下有一張笑臉對我說:「我知道你是誰,你能等我一下嗎?」因為他忘了怎麼稱呼我。

我在台北生活了半輩子,起初對於家鄉這種質樸無飾的見面招呼方式,覺得有點唐突,但後來就能體會,這種打招呼的方式純真熱情,原來是最美的。

黃煥彰從小生長在埔里愛蘭台地的「阿里史」村落,讀台中高工時學的是汽車修護科,畢業後也曾經在二手車行賣過汽車,退伍之後就因為父親的手工紙廠缺少人手回家幫忙。

「造紙是個無中生有的行業,在台灣因為政治因素,中國悠久的造紙技術無法傳承過來,埔里的造紙業是日本人教出來的。日本人教的是樹皮製成的棉紙,而中國造的紙是用竹子製成的竹紙。」當初埔里造的紙大都外銷日本,一九八○年代產銷的數量大增,因為造紙的水質關係,紙廠都集中在埔里愛蘭附近。

一九九○年時因為銷日本的紙數量大減,很多工廠都收了起來。黃煥彰於是結合社區總體營造,經過產業觀光促進會的推動,以一邊摸索一邊學習的心情,因緣際會之下將生產工廠轉型為觀光工廠,讓這項產業在地生根,並且連結地方的歷史性和故事性,使產業觀光變成一種國內旅遊的「知性旅程」。

這些年來,在國人休閒觀念的轉變下,黃煥彰經營的「廣興紙寮」業務蒸蒸日上,周末總是人潮滿滿,周間也有絡繹遊客。但是黃煥彰對造紙的傳統產業有更多的寄望。

他說:「一張紙有一張紙的履歷,它是什麼名稱、原料內容是什麼、由什麼人製做的,這些完成一張紙的過程往往被人忽視;自古以來文人畫家的畫藝墨寶,如果沒有製紙的人,這些高超的技藝又怎能留下它的人文價值?」

所以黃煥彰要以防衛偽造的機制,用浮水印的方式,讓他生產的每一張紙都有它自己的履歷標註著。「以前的人沒有做的,現在的我們更有義務要去做」,他說。

在手工式微的現代,手抄紙的製作環節已是一門藝術,尤其是專業工作的人才訓練已然形成斷層。黃煥彰肩挑著承先啟後的重責,我對他的抱負,感到由衷地欽佩。