顏尚文教授,出生於民間信仰興盛的澎湖白沙島,因家中信仰供奉南海觀音,加上幼時體弱多病,常拉肚子,以致夜盲,家人時常為之祈求菩薩,故與觀音菩薩結緣甚早。 圖/記者陳瑋全專題報導

顏尚文教授,出生於民間信仰興盛的澎湖白沙島,因家中信仰供奉南海觀音,加上幼時體弱多病,常拉肚子,以致夜盲,家人時常為之祈求菩薩,故與觀音菩薩結緣甚早。 圖/記者陳瑋全專題報導

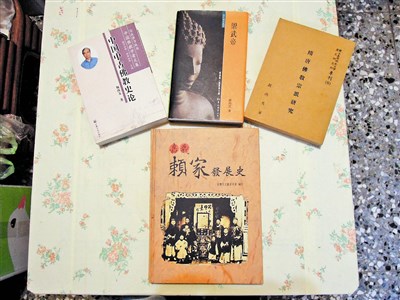

顏尚文教授 台灣澎湖縣人。國立台灣師範大學歷史研究所博士。曾任國立台灣師範大學歷史系副教授,國立中正大學歷史系教授兼研究所所長。著有《隋唐佛教宗派研究》、《梁武帝》、《中國中古佛教史論》、《嘉義賴家發展史 》、編纂《嘉義市志》十卷十五冊等專書及學術論文數十

顏尚文教授 台灣澎湖縣人。國立台灣師範大學歷史研究所博士。曾任國立台灣師範大學歷史系副教授,國立中正大學歷史系教授兼研究所所長。著有《隋唐佛教宗派研究》、《梁武帝》、《中國中古佛教史論》、《嘉義賴家發展史 》、編纂《嘉義市志》十卷十五冊等專書及學術論文數十

文/記者陳瑋全專題報導

學佛因緣 佛光山始

顏尚文教授,出生於民間信仰興盛的澎湖白沙島,因家中信仰供奉南海觀音,加上幼時體弱多病,常拉肚子,以致夜盲,家人時常為之祈求菩薩,故與觀音菩薩結緣甚早。就讀台灣師範大學時,因暑假返鄉路途遙遠、離島交通不易,適有同學參加佛光山第二屆佛學夏令營(民國五十九年),顏教授也隨之參加。

當時的佛光山雖在草創初期,篳路藍縷,然而佛光山開山星雲大師對於佛教教育始終放在第一線,因此佛光山寺內藏書眾多,佛學夏令營又有佛學大家方倫老先生等講授唯識等經論。顏教授即在山上利用閒暇時間廣閱禪宗書籍,從而獲得許多啟發。夏令營結束後,獲得師範大學中道學社邀稿,發表〈我對禪學的認識〉一文,並在《覺世》旬刊連載,這是顏老師第一篇佛學相關的文章,也可以說他的學佛因緣,始於佛光山。

齋戒學會 解行並重

同年冬天,顏教授隨中道社一同參加懺雲法師於水里蓮因寺的大專齋戒學會,當時許多大學佛教社團的社長都來參加,齋戒學會也可說是懺雲法師訓練這些幹部的地方。蓮因寺凌晨三時半起床早課,打坐到六時,一天中繞佛、念佛、拜八十八佛、出坡及五堂功課(早晚課誦、早午齋、放蒙山)以及佛法課程,可說相當充實。

隔年暑假,顏教授再次參加齋戒學會,有天早上在大殿誦《妙法蓮華經》時,一個菩提願跑出來,覺得身體比大殿高,感動不已。後來就寫了一篇〈蓮因寺拾零〉,意思是在蓮因寺中拾到一個「零」,拾零本來是雜文的意思,但此處拾零,特別多畫一條槓,直指在無常與無明迷霧中,仍然找不到出路?此篇文章也在佛光山出版的《覺世》旬刊連載。

在蓮因寺還有一個特別的經歷,現在坊間常見的一幅由懺雲法師繪製的西方三聖像(阿彌陀佛、大勢至菩薩與觀世音菩薩)在顏教授參加齋戒學會活動時,受懺公委託奉佛像到中興新村翻拍裱背,讓其大量流通。

體驗寧靜 深入佛理

由於佛光山與蓮因寺的緣起,讓顏尚文教授體驗佛寺叢林遠離人間煙火,身處雲霧繚繞、氣候宜人的山川之美,以及心靈沉浸在靜謐的山林間的平靜祥和,從而開啟深入佛法的契機。

顏尚文於大學三年級時,在台灣師範大學中道社的眾人推選下當選社長,中道社豐富的藏書,讓他得以博覽佛經,初閱經藏;也能帶領社員參訪各地寺院、長老薰習佛法。他自承學佛的經歷是從叢林的氛圍與佛理的摸索進入,而後逐漸實踐一段豐富而苦尋無明出口的旅程。

顏尚文教授

台灣澎湖縣人。國立台灣師範大學歷史研究所博士。曾任國立台灣師範大學歷史系副教授,國立中正大學歷史系教授兼研究所所長。著有《隋唐佛教宗派研究》、《梁武帝》、《中國中古佛教史論》、《嘉義賴家發展史 》、編纂《嘉義市志》十卷十五冊等專書及學術論文數十篇。