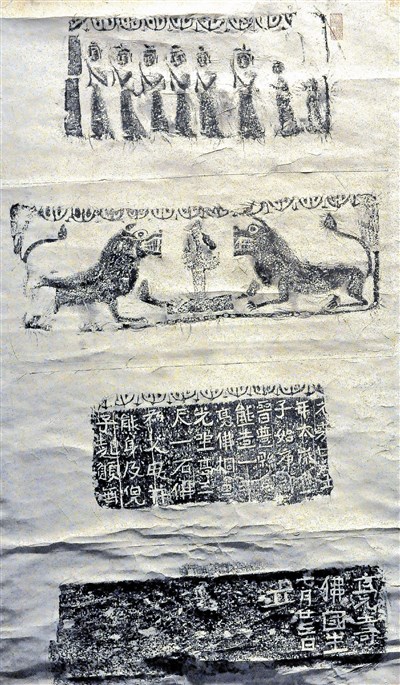

源自唐長安三年的〈高延貴造像記〉拓片,石龕典藏於日本東京國立博物館。�圖/記者邱麗玥

源自唐長安三年的〈高延貴造像記〉拓片,石龕典藏於日本東京國立博物館。�圖/記者邱麗玥

源自劉宋元嘉二十五年的〈■熊造像記〉拓片之一角,石碑現在典藏於北京故宮博物院。然現狀文字剝落嚴重,已不可全部辨讀。題記之「■」為缺字。

源自劉宋元嘉二十五年的〈■熊造像記〉拓片之一角,石碑現在典藏於北京故宮博物院。然現狀文字剝落嚴重,已不可全部辨讀。題記之「■」為缺字。

【記者林洛瀅台北報導】中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館近日展出「與佛有約—佛教造像題記中的祈願與實踐」特展,展品來自中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館珍藏,共三十六件佛教造像與題記拓片,不僅保存石碑內容,也反映中古社會多元面貌,極具歷史、宗教、藝術研究價值。

目前傅斯年圖書館典藏近一萬件佛教拓片,種類包括造像及其題記、寺塔碑頌、佛名刻經、陀羅尼經幢、僧尼塔銘與墓誌、鐘與爐題記。

六大主題 反映弘佛變遷

拓片技術最早見於《隋書‧經籍志》的記載,由於石碑會因時間慢慢風化逐漸損毀、散落,而拓片可以保存石碑真跡,甚至可校定史書缺漏,更顯珍貴。

為方便民眾理解佛教造像題記的內容,呈現中古社會紛雜多元的面貌,策展者史語所研究員顏娟英教授在這次的展覽中,規畫六大主題,依序為:「莊嚴」、「崇因樹果」、「現世利益」、「修行實踐」、「佛法復興」、「淨土往生」。

三十六件拓片原件,年代跨越北魏至唐代,並分別在美國、日本、中國大陸等國家博物館與當地寺院展覽典藏。北朝盛行佛像造像,大同雲岡、洛陽龍門、鄴城響堂山都是在帝都開窟造像,民間村落也修建許多佛像。史語所文物館館員吳秀玲表示,拓片記錄的重要歷史事件,可反映佛教在中國傳布的歷史,看見佛教弘傳變遷,尤其南北朝與唐朝政權混亂,當時佛教興盛,具有安定民心的力量。

吳秀玲進一步說,造像與石碑題記,為個人或群體信眾共同集資建立,例如:皇帝、貴族、將軍、士兵、僧眾、民眾等,透過建造石碑為國家、皇室、親人祈福,甚至造立佛像供眾瞻仰禮拜,藉此實踐學佛修行。例如:河南省丹河峽谷石佛山崖壁的觀音菩薩像與《法華經》、《普門品》,記載參與道路修築的主要軍吏、地方官員與匠師等十九人,發心在摩崖側石龕內造像刻經,方便行人路過時獲得庇佑;另外,唐代「御史臺」內部設有監獄,官員為感化獄中罪犯,決定集資在御史臺中設立精舍,更設立「御史臺精舍碑」詳載源起,也看出唐代佛教的興盛與影響力。

圖像傳教 砥礪信眾道心

吳秀玲說,在民眾識字能力不普及的時代,「變相圖」成為重要傳教方式,石碑普遍雕刻立體佛像與佛陀本生故事。例如:東魏時期的〈道俗九十人等造像記),圖像有如現今連環畫概念,講述佛陀出生至涅槃的修道過程,以及累世苦修菩薩道,以效法佛陀成道決心,砥礪信徒道心增長。

此外,極具藝術價值的〈李道贊等五百餘人造像記〉,高度超過三公尺,雲朵、葉片等細部雕工精緻;當時五百人共同出錢出力建造寺院佛塔,後來還雕出落成時舉行八關齋戒法會的現況,尤其石碑以陰刻雕出千佛坐像,以及供養者李道贊等人,圖騰內容相當罕見。目前石碑於美國紐約大都會博物館展出,但部分已經損毀。

另外,唐代〈憫忠寺重藏舍利記〉石碑,原址已更名為法源寺,當時唐太宗遠征高句麗失敗,戰亂死傷慘重,在幽州建憫忠寺超薦戰亡將士;但佛塔歷經武宗滅佛法難、祝融之災,意外發現隋文帝分布舍利所安奉的舍利石函。重建時,特別立碑詳細記載。

「與佛有約—佛教造像題記中的祈願與實踐」特展,目前於中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館二樓「豐碑拓片區」展出,每周三、六開放民眾參觀,詳情可上中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館官網查詢:http://www.ihp.sinica.edu.tw/~museum/tw/exhibition.php