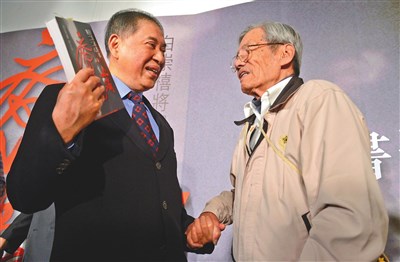

作家白先勇昨日舉行《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》新書發表會。二二八當年二十一歲的蕭景文(右)因白崇禧將軍下達止殺令而免於一死,蕭先生感謝白將軍讓他多活了六十六年。會後白先勇握著蕭景文的手。

圖/鄭超文

作家白先勇昨日舉行《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》新書發表會。二二八當年二十一歲的蕭景文(右)因白崇禧將軍下達止殺令而免於一死,蕭先生感謝白將軍讓他多活了六十六年。會後白先勇握著蕭景文的手。

圖/鄭超文

【本報台北訊】「只有全面了解真相,才能理解、達成諒解。」二二八事件爆發後,時任國防部長的白崇禧將軍來台宣慰、發布「從寬免究」命令,救了許多人。白崇禧之子、作家白先勇昨出版《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》,記錄父親來台十六天的關鍵歷史。

一九四七年三月十七日,白崇禧奉國民政府主席蔣中正之命,來台宣慰二二八事件中飽受創傷的台灣人民。當晚六時三十分,他在台北中山堂向全台廣播,宣布政府對二二八善後從寬處理。六十七年後的三月十七日,白先勇重回中山堂,舉行《止痛療傷》新書發表會。

白先勇指出,父親在台十六天密集旋風式的宣慰工作,穩定民心、恢復秩序,「有止痛療傷的正面巨大效果」。白崇禧反對警備總部參謀長柯遠芬濫殺鎮壓的主張,多次下令「禁止濫殺、公開審判」。

白先勇念大學時,常聽老一輩台灣本省人對他說:「要不是你父親到台灣來,台灣人更不得了啦!」但近年關於二二八的研究,不論官方或民間,對於白崇禧在二二八扮演的角色,「或者按下不表,或者一筆帶過」。

書中收錄白先勇對二二八見證人蕭錦文、受難家屬楊照等的口述訪談。其中蕭錦文因白崇禧一紙命令逃過死劫,昨天他親至發表會現場表達感謝。作家楊照的外祖父許錫謙原為花蓮首富,遭處決之後無人敢至靈堂祭拜;白崇禧登門上香後,親友才敢來致祭。

和白先勇合著《止痛療傷》的歷史學者廖彥博,曾參與撰寫國史館《二二八事件辭典》。他指出,白崇禧當年面對已生嫌隙的蔣中正,為何還選擇來台,一直是歷史謎團。本書提供了一種答案,白曾為宣慰二二八來過台灣,因此對台灣感到放心。

白崇禧來台定居後,遭蔣中正派情治人員嚴密監控;整整十七年,一代名將二十四小時受特務跟蹤。白先勇認為,父親因宣慰二二八在台灣頗得民心,可能因此犯忌。

「在充滿『痛』的中國與台灣歷史之中,『痛』橫亙不同類型的人。」。作家陳文茜認為,蕭錦文不選擇控訴,而是感恩;白先勇不以憤怒、不堪的方式,寫父親晚年的孤獨,而是記錄父親擁有權力時如何寬待民眾。他和寫《巨流河》的作家齊邦媛,「同樣選擇以優雅的方式紀念父親。」