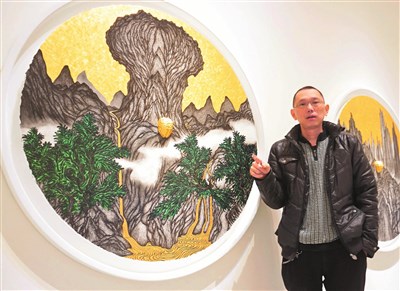

姚瑞中的《腦山水》系列,在形如核子蕈狀雲中置入金色大腦裝置,隱喻見山是見,也凸顯反核議題。圖/周美惠

姚瑞中的《腦山水》系列,在形如核子蕈狀雲中置入金色大腦裝置,隱喻見山是見,也凸顯反核議題。圖/周美惠

【本報台北訊】台灣當代藝術圈過去相當「敵對」傳統藝術。近年來,台灣當代藝術家卻不約而同,以各種當代技法再造傳統。這一波「回歸古典」的趨勢除了拜中國崛起之賜,另有其深層、微妙的懷舊心理。

從一九五○年代起,台灣即曾展開中國美術現代化運動。藝術家姚瑞中認為,一九五○年代的東方畫會、五月畫會算是「新東方主義」的第一波;一九八○年代以台北市立美術館為首,掀起第二波浪潮。「現在可以算是第三波!」姚瑞中說,過去當代藝術界多「敵對」傳統藝術,如今卻多從傳統藝術中找到情感與本質的共通性,進而得到再創造的養分。

在前兩波新水墨運動中,藝術媒材仍不脫水墨、油彩與畫筆;第三波則是各種媒材百花齊放。

姚瑞中以針筆、亮粉臨摹古畫「開古人玩笑」,以「偽山水」顛覆水墨畫境界。陳浚豪也以動輒數百萬枚的蚊針為素材,將流失海外的古代山水畫放大十多倍,號稱另類「還我河山」;江燕妮把青花瓷的圖騰,烙印在各式各樣庶民物件上。林俊廷的新媒體藝術讓大陸浙江省博物館的《剩山圖》與台北故宮的《富春山居圖》無縫合璧。朱嘉樺的動感《百駿圖》,也藉數位科技讓郎世寧筆下的百駿動起來…。

策展人張元茜過去曾策畫「泡故宮」展,邀請約十位當代藝術家參展。她觀察道,台灣當代藝術家不約而同「拉回古典」,可以類比於十九世紀拉菲爾前派「回歸古典」的藝術風潮。她說,不管是東西方藝術史,隨時可能「拉回古典」。例如,明代人也喜好模仿宋畫。這種風潮底下,另有其深層而微妙的懷舊心理。特別是台灣所處多元混種文化,當代藝術家不自覺會以故宮所懷抱的「複雜而巨大的文化體」為師。

實驗性特強,是這一波「新東方主義」運動的特色。姚瑞中說,台灣沒有包袱、百無禁忌,有利於「實驗」;另一方面,也因台灣「沒有市場」、無法跟大陸動輒價值上億的藝術品相抗衡,我們「非實驗不可」,因而成為「實驗藝術的溫床」。