用頭互相搓磨,是野牛的互動方式之一。圖/李文堯&林心雅

用頭互相搓磨,是野牛的互動方式之一。圖/李文堯&林心雅 不論雌雄野牛都長角,但和小牛走在一起的,一定

是母牛。圖/李文堯&林心雅

不論雌雄野牛都長角,但和小牛走在一起的,一定

是母牛。圖/李文堯&林心雅 野牛有一層厚毛皮以禦寒冬,但不知牠曉不曉得背上有隻小鳥?圖/李文堯&林心雅

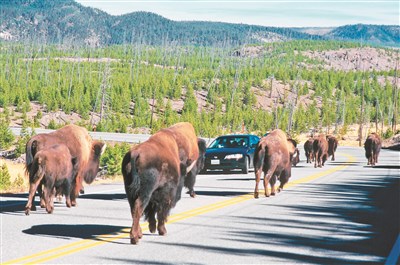

野牛有一層厚毛皮以禦寒冬,但不知牠曉不曉得背上有隻小鳥?圖/李文堯&林心雅 在黃石國家公園

,常可見到野牛成

群走在路上。圖/李文堯&林心雅

在黃石國家公園

,常可見到野牛成

群走在路上。圖/李文堯&林心雅 黃石公園除了以地熱景象著稱,還有自由徘徊的野

牛也很吸睛。圖/李文堯&林心雅

黃石公園除了以地熱景象著稱,還有自由徘徊的野

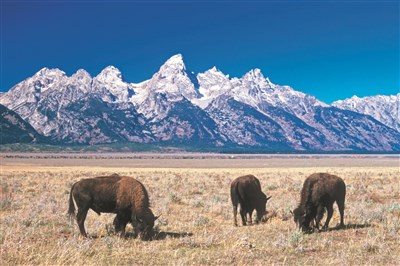

牛也很吸睛。圖/李文堯&林心雅 在黃石南邊的

大堤頓國家公園(

Grand Teton NP)

草原上也看得到野

牛,但萬頭奔騰的

壯闊景象,今已不

復見。圖/李文堯&林心雅

在黃石南邊的

大堤頓國家公園(

Grand Teton NP)

草原上也看得到野

牛,但萬頭奔騰的

壯闊景象,今已不

復見。圖/李文堯&林心雅

和台灣水牛大 不同

第一次看到活生生的北美野牛,是二十年前在蒙大拿州黃石國家公園。雙向單線道的公園道路,只要遇到塞車,八成是因為野牛群。但見大家都停下車來搶鏡頭,或乾脆下車走近野牛面前合影。野牛似乎習以為常,不太在乎圍觀人群。其實野牛行為難以預期,隨意靠近牠們是蠻危險的事。

野牛臉部近乎黑色,向上彎的牛角短而尖,肩背拱起,身上裹著深褐密毛,想必是為了對付大陸性氣候嚴峻的寒冬環境。和我們熟悉的台灣水牛體積差不多,但兩者關係疏遠,長相也差很大。

北美野牛重達九百公斤,肩高逾一點八公尺,公牛母牛均長角。牠們外型粗獷,生性較剽悍,不像水牛那麼溫馴,因此鮮被圈養。

牠們是群聚動物,平日公牛自成一群,母牛、小牛成一群,直到夏天,六至九月的交配季節才混聚一起。牠們是一夫多妻,強壯公牛會緊盯母牛,不時驅趕競爭者,直到交配為止。母牛懷孕期九個半月,小牛在翌年春季出生。

Bison?還是Buffalo?

北美野牛學名Bison bison,英文俗稱「bison」或「buffalo」,「bison」源自希臘語,意指像牛的動物;「buffalo」則源自法國毛皮狩獵者,他們稱這些野獸為 boeufs,也是牛的意思。

可能有人要問,為何美國野牛的命名會受法國影響?那就要回溯兩百多年前,美國在一七七六年脫離英國獨立時,領土僅限於密西西比河以東;從密西西比河以西到洛磯山脈以東,這塊「路易斯安那領土」原為法國所有。直到一八○三年第三任總統傑弗遜 (Thomas Jefferson)以當時幣值八千萬法郎,才把偌大的中西部從法國手中買下。而當時洛磯山脈以西,則為西班牙領土。

有了這層歷史認識,就不難理解為何源自法語的「buffalo」一詞,自一六三五年就被用來指稱北美野牛,「bison」則遲至一七七四年才有正式記錄。雖然「bison」在科學上較正確,但因「buffalo」用詞歷史較久遠,至今兩者通用。

印第安人生活所需

北美野牛對於西部草原區印第安人的生存,扮演重要角色。尊重自然的印第安人會物盡其用,野牛身上每一處都不浪費,除了肉和油脂可食用,皮革可做衣服或帳篷,骨頭可做成工具,蹄可製膠,連乾牛糞都可用來生火。野牛不僅是食物來源,更提供各種生活所需。後來有了馬匹,印第安人便改用騎射技術獵捕野牛。

如果你看過凱文˙柯斯納(Kevin Costner)自導自演的《與狼共舞》(Dances With Wolves)──描述一八六○年代南北戰爭剛結束,美國士兵鄧巴與印第安蘇族的故事,應記得男主角加入捕牛行列,其騎技和槍法令印第安人大為折服的橋段。這部大型西部史詩片,忠實呈現一百多年前印第安人插翎羽裹獸皮、狩獵放牧的質樸原始生活,也揭示當時美國政府軍隊圍殺印第安人,豪奪土地的不光彩歷史。

十九世紀曾瀕絕種

印象很深的一幕,是在一望無際草原上,野牛陳屍遍野的情景,當時只覺得白人野蠻貪婪,竟只剝取牛皮,任其餘部位在原地腐爛。後來才知是美國政府背書的殘忍策略,欲去除印地安人主要食物來源,削減其人口及反抗力量,逼得印第安人不得不放棄土地,遷移至保留區,否則就只能餓死。

據載,北美野牛曾是陸地上數量最多的野生哺乳動物,在十九世紀初估計有五千萬頭以上,歷經世紀大屠殺,數量急遽減少。一八七四年格蘭特總統(Ulysses S. Grant)私下否決野牛保護提案,一八七五年薛里頓將軍(Philip Sheridan)更在國會主張大批屠殺野牛群。很難想像,原本數千萬的野牛,到了一八八○年代中葉竟被殺到幾乎絕種的地步,只剩寥寥數百隻。

北美野牛的天敵,與其說是狼和熊,不如說是殘暴的人類。直到二十世紀初期,瀕絕的北美野牛才受到聯邦立法保護,數量得以反彈回升。目前估計有三十五萬頭,不再是瀕危物種。我們才得以在黃石公園近距離觀察活生生的野牛,而非在博物館裡看標本,也算是不幸中的大幸。