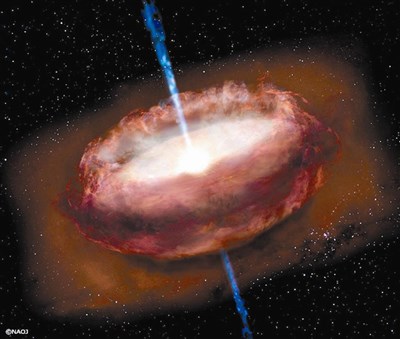

圖中深白色圓圈為金牛座RY星,周圍淺白色區域則為原行星盤,外圍紅色半透明區域則是中研院研究團隊首度觀測到的塵埃層。

圖/中央研究院提供(圖片版權為日本國立天文台/NAOJ)

圖中深白色圓圈為金牛座RY星,周圍淺白色區域則為原行星盤,外圍紅色半透明區域則是中研院研究團隊首度觀測到的塵埃層。

圖/中央研究院提供(圖片版權為日本國立天文台/NAOJ)

【本報台北訊】中研院天文所研究員高見道弘博士與其率領的國際研究團隊,日前觀測金牛座的RY星時有重大發現!團隊發現金牛座的RY星上有層前所未見的半透明塵埃覆蓋,像羽絨被般,可幫原行星盤(行星形成的地方)保溫,這項發現對未來研究太陽系外的行星如何形成、演化來說非常重要。研究成果八月一日發表在《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)中。

團隊解釋,恆星是從一大團塵埃雲當中誕生,隨著恆星開始轉動,塵埃雲漸漸坍塌成一圈塵埃盤,圍繞恆星周圍,稱為「原行星盤」。

科學家認為,原行星盤就是行星誕生的地方,只有年輕的恆星才有,行星到底如何形成至今仍是謎,才想藉觀察原行星盤來獲得蛛絲馬跡。但觀測原行星盤很不容易,因中央的恆星亮度是原行星盤的一百萬倍,不論用什麼望遠鏡,原行星盤都黯淡難測。

參與「策略性探索系外行星及原行星盤」計畫(Strategic Exploration of Exoplanets and Disks, SEEDs)的科學家,便使用HiCIAO日冕儀,將恆星的強光遮住,以利觀測。

SEEDs在觀測RY星時發現,RY星的原行星盤「異於常人」,它輻射的光從盤子表面發出,不像其他的原行星盤,光全來自盤子裡面、質地比較密的中間層;根據線索推斷,RY星的原行星盤上方,應該還有一層蓬鬆、半透明的塵埃層,也就是研究人員戲稱的「寶寶恆星的羽絨被」。

高見博士表示,一直以來都只觀察到2D的水平行星盤,缺乏對3D垂直結構的了解;這次發現RY星傾斜的角度,正好可觀測其原行星盤的立體結構,並找到這層蓬鬆的塵埃,純屬意外及幸運。

為什麼只有RY星才有這「羽絨被」?高見說,可能和RY星較年輕有關,因為塵埃層是恆星的殘留物,通常在恆星形成時就會消失;塵埃層負責維持原行星盤的溫度,可能是影響未來誕生行星的數量、大小和組成成分的因素之一。