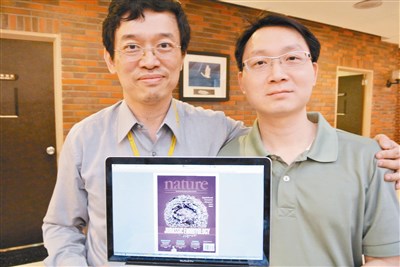

成大口腔所所長謝達斌(左)與博士後研究員彭信榮共同完成恐龍化石同步輻射解析,團隊研究成果登上《自然》期刊封面。圖/修瑞瑩

成大口腔所所長謝達斌(左)與博士後研究員彭信榮共同完成恐龍化石同步輻射解析,團隊研究成果登上《自然》期刊封面。圖/修瑞瑩

【本報台南訊】台灣團隊在大陸雲南發現超大型祿豐龍化石區,並以同步輻射技術透視不同時期的恐龍胚胎,讓相隔一億九千萬年的現代人第一次見到恐龍胚胎孵化的情況,研究成果登上全球權威的科學期刊《自然》最新一期封面故事。該文十名作者來自台灣、大陸、加拿大、澳洲與德國,台灣研究者占五位。

恐龍化石研究者黃大一近年前進中國大陸雲南省祿豐縣,發現大型祿豐龍化石區,從蛋到小龍、成龍,至少有上千具祿豐龍化石,是罕見的恐龍聚集大型化石區。

台灣團隊取得不同時期的恐龍化石樣本返台,在新竹同步輻射中心分析,拼湊出祿豐龍從蛋孵化出小龍,胚胎成長的情況。

參與同步輻射分析的成大口腔所所長謝達斌指出,過去學者都是以想像推估恐龍胚胎發育情形,這次透過連續性樣本分析,不同時期的胚胎剖面圖就像一格格動畫,讓恐龍孵化情況重現在眼前。

他表示,化石經過億萬年,有機質殘存有限,觀察相當困難,但透過同步輻射,能看到恐龍骨頭中細微的孔洞等。期刊封面就是祿豐龍胚胎脊椎骨的剖面結構。

台灣團隊5人 跨領域一拍即合

該篇研究由加拿大皇家科學院院士、生物學家瑞茲(Robert Reise)擔任第一作者,第二作者即為黃大一;其他四名台灣研究者是謝達斌、成大口腔所博士後研究員彭信榮、中央大學光電所教授張榮森、同步輻射中心研究員江正誠。

許多成員原本與研究恐龍無關,但因對遠古生物著迷,促成跨領域結合。黃大一多年來玩石頭,玩成專家,進而迷上恐龍。

謝達斌從小喜歡恐龍,在新竹同步輻射中心進行研究,喝咖啡時遇上黃大一的團隊,一拍即合。

謝達斌說明,同步輻射觀察過程中,化石必須超薄,才能讓同步輻射強光穿透得更好;江正誠有獨步技術,以手工將樣本打磨到比頭髮的寬度還薄,「全世界沒幾個人能做到」;彭信榮則負責量測與資料蒐集分析。

謝達斌指出,過去台灣學者參與跨國研究,登上國際期刊,常被矮化為中華人民共和國的一部分;這一次的傑出成果刊登為台灣,讓五名台灣參與者同感光榮。

全球有許多團隊尋找恐龍的DNA ,台灣團隊已發現更好的方法可找到,將繼續努力,下一步希望從恐龍化石中萃取DNA分子片段,讓恐龍重生也許不再是夢想。