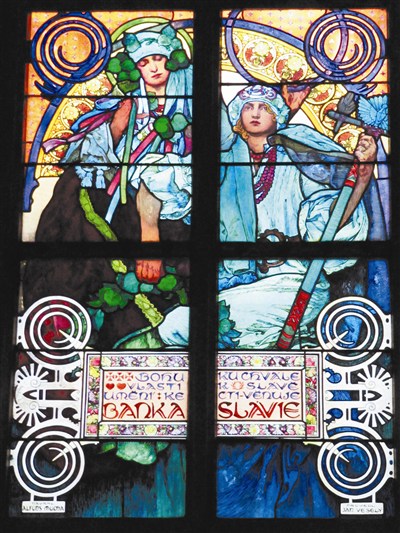

二十世紀前期「新藝術」風格的彩窗,是大教堂的一大特色。這是當時名家慕夏的作品。圖/尹萍

二十世紀前期「新藝術」風格的彩窗,是大教堂的一大特色。這是當時名家慕夏的作品。圖/尹萍

文與圖/尹萍

布拉格城堡建立在山丘上。從山上往下望,遠近古城紅瓦白牆,間或教堂尖塔矗立,一片中世紀昇平景象。

城堡的大門,橫架著鑄鐵鑲金的門楣,頂著金色皇冠,冠上十字架。大石塊砌成的門柱,上面各有兩個石雕巨人在打鬥。也是可以拍古裝電影的場景,唯有大門兩旁哨亭內,立正站崗的衛兵,穿戴淺藍色軍服軍帽,把我們拉回現代。

拋出窗外 才能決勝負

俾斯麥曾說:「控制了波希米亞,就控制了歐洲。」希特勒顯然同意。一九三九年三月十五日,英法採取姑息政策,袖手旁觀,任憑納粹德軍長驅直入,占領捷克。捷克部隊不是對手,求救亦無門,奉命「不抵抗」。城堡鐵門大開,希特勒與手下談笑而入,在總統套房暢飲捷克啤酒,大啖捷克火腿。

第二天早上醒來,他站在三樓窗口往外面廣場眺望,發現廣場上聚集了一批德裔民眾,看見他從窗口露面,大聲歡呼。此情此景令納粹欣喜,拍下照片製作成郵票,紀念德意志占領捷克。

窗戶,跟這城堡、這國家的歷史似乎頗有因緣。古時候波希米亞人有一種特別的習俗:兩方爭執不下時,一方會在盛怒之下,把另一方抬起來,拋出窗外。

只是每次這麼做,都有嚴重後果,一六一八年,城堡的皇宮裡就發生了這樣一件事。

年戰爭 新教徒戰敗

神聖羅馬帝國皇帝馬西亞斯老而無子,他指定堂弟斐迪南大公爵繼承帝位,兼波希米亞國王。斐迪南是守舊派,堅決反對宗教改革,前兩位皇帝都容許波希米亞新教徒擁有信仰自由,斐迪南卻堅持禁絕新教。他派了四個貴族從維也納到布拉格來,準備奪取新教徒在這城裡掌握的權力。

四個貴族在布拉格城堡裡,總督辦公室開會,新教徒領袖一百多人衝進來,一番爭執之後,把為首的兩位總督和他們的秘書「一二三」抬起來,一個接一個從窗口拋了出去。窗戶離地面約十五公尺,三人卻沒有摔死。舊教方面說是因為天使搭救,新教徒則說他們是剛好掉在糞堆上,僥倖。

不管怎樣,「三十年戰爭」就此引發。兩年後新教徒戰敗,斐迪南把新教領袖全殺光了,波希米亞回歸舊教天下。新皇帝邀請耶穌會士來布拉格,塑造了舊教聖者內波慕克的傳奇。

三座大墳 置放祭壇旁

現在看到的皇宮老舊空洞,總督辦公室內只有一座古董磁磚暖氣,稍稍暗示那個時代的氣氛。倒是位居城堡心臟位置的「聖維特大教堂」(St. Vitus Cathedral),保存整修得極好。它是目前城堡內最重要的建築,捷克天主教的總堂,裡面有三座醒目的大墳墓,分別是金色、銀色和白色。

白色的那座,擺在祭壇正前方,以鐵欄杆圍住,四面精雕細琢,純白色大理石打造的龐大棺槨,棺上躺著三位墓主的石像:斐迪南和他的妻與子。

銀色的是「內波慕克」墓。在大祭壇旁邊,攔阻在過道上,紅絨幔帳垂掛後方,純銀天使飛翔圍繞,銀壺狀的吊燈如巨大風鈴高掛,銀鑄墓蓋與棺槨如龍車鳳輦。

金色的則是瓦茨拉夫禮拜堂,是他的墳墓,也是他的祭壇。牆壁上彩繪聖經故事與他的生平,貼了許多色彩斑爛的半寶石。內部飾品幾乎全是金的,整間堂是藝術品。

三座墓代表了舊教的史觀,像一篇政治聲明。不過,有人說,彩窗,才是這座大教堂內部最有意思的一點。

慕夏作品 國家的驕傲

以大門上方的玫瑰窗來說,繪的是聖經《創世紀》的傳統故事,構圖卻新穎強烈,原來是一九二○年代,捷克的「新藝術」風格作品。哥德式教堂,「新藝術」裝潢,兩者搭調不搭調?是衝突還是和諧?這就構成了美學上的挑戰。

最有名的大彩窗,是北面第三扇,一九三一年鑲嵌,整面窗分割成一格一格,講述了捷克一千年的歷史。筆觸柔美,熟悉現代藝術的人馬上會認出,那是慕夏(Alfons Mucha)的作品。慕夏,是那個時代風格中,最有名的捷克藝術家,喜用淺淡的粉蠟筆色,畫出繽紛花朵與美麗少女,風靡當代。他為大教堂設計的彩窗,沒有花朵也沒有少女,倒是充滿民族的驕傲。

多少興亡勝敗轉眼成空,而今,捷克總統又回到這城堡上班,所以有衛兵站崗。有些觀光客卻說,總統應該搬到別處去上班,把整個城堡開放參觀。

我贊成。我想站在希特勒曾經站立的窗口,想像一下:在那沒有電視的年代,當獨裁者向群眾揮手時,一般民眾清晨醒來,聽到廣播說「國家已不存在」,是怎樣的感覺。