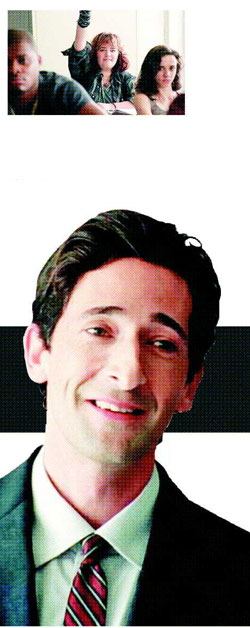

「我覺得所有父母生小孩前都該先上課,不要在家裡自行學習。」片中由安卓布洛迪飾演的中學代課老師亨利巴瑟對著鏡頭說。

這句無奈的說笑並非單純對父母的指責,而是,身為成人並不表示就有洞悉與解決的智慧。當整個社會將教育責任全推給學校時,孩子在學校的表現,只是帶進社會失序的縮影,也是巴瑟老師所看到的,為何未來正在瓦解。

指陳校內外的徬徨疏離

導演東尼凱的新作《人間師格》,追隨巴瑟老師回述的一段代課時光,鏡頭擺盪於校內校外,逼視教師的工作處境、受霸凌的肥胖女學生、流浪街頭的雛妓、青少年的憤怒,以及巴瑟自身的徬徨與疏離。

各式電影手法的運用和純熟的跳躍剪接,《人間師格》不僅完成高度實驗美學,更推翻「春風化雨」傳奇式的粉飾太平,把教育體系的癥結與凡俗角色的心理問題,呈現在慘白淒冷的光線下,陰鬱的灰藍裡有殘酷的真實。

集體崩毀的世界

身在第一戰場的老師,每天面對因困惑與憤怒而失常的青少年,逐漸習慣成為隱形人、以表面的道德武裝、每天吃抗憂鬱藥等等,還得承受家長的辱罵、以升學為前提的督學質疑,甚至是企業化的學校經營,整個社會都在忽視教育本意。

教學工作耗竭心力,出了校門仍有無以解決的個人問題。加上,政府解決學校如中途之家的方式,竟是以「都更」名義要求老師提升聯考分數,好哄抬房地產、替換學生素質,毫不在乎迷途的青少年。

教育體系淪為政客與商人算計的籌碼,大人世界如此,又如何教育孩子?即便片中老師各有優點,仍無法拯救迅速崩毀的世界。

閱讀帶來救贖

電影並非旨在為老師平反,而是從中看到每個人的孤獨與崩潰、愛與溝通的無能。校外的他,就如卡謬的《異鄉人》在街頭無目的地遊盪,童年回憶就像破碎的家庭錄影帶畫面,糾纏他不可言說的祕密。他也是失序崩毀的受害者,於是保持冷漠與距離。而這也成為電影的美學基調。

導演以仿舊的粗顆粒畫質,呈現突然逼近放大或失焦再聚焦的鏡頭,像視覺的疲倦,也像人的感知片段且零星。一些極有張力的眼神交流和臉部特寫,彷彿是巴瑟老師穿透人心進而疏遠的心理狀態;直搗人物心靈的脆弱,紀實手法因此更具殺傷力。而當老師們獨處時,攝影轉為不寫實的油畫風格。特殊的打光讓角色有如在探照燈下的標靶,背景的濃厚色調有股喘不過氣的窒息感,像不斷強壓的現實導致的凝滯。

角色常會出現在一片腥紅的背景前,到了片末就會發現,這意象來自愛倫坡的《亞瑟大宅的傾頹》:「單調景象就嵌在血紅牆上」。(教導英文的巴瑟老師,不斷提醒學生閱讀的重要,他自己也在大量的書寫中尋找救贖的力量。)他問學生,身在走廊、班上、此刻,是否感到身上的壓力,而他自己第一個誠實舉手。他朗讀這篇詩作給學生聽,因為一百年前愛倫坡便寫下這種存在的狀態。

這時鏡頭在無人的學校裡行進,紙片如落葉般飛舞,就如眼前失序崩解的世界,早已成為廢墟。

電影無論在美學或敘事方面,後座力都十分強悍;就如巴瑟老師強調的書寫和閱讀,還能給予疲憊的靈魂一些曙光。