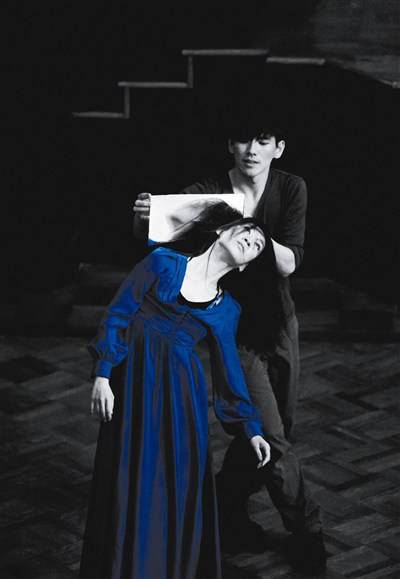

《重演》劇照,舞者林祐如、周書毅

《重演》劇照,舞者林祐如、周書毅

人在這個城市中移動是為了什麼?

存在,又為了什麼?

生命所存在之處,看得見,也看不見。

移動,似乎沒有靜止。

我看見這個城市,也看見人在移動時的空氣。

這是去年周書毅在副刊駐版,回顧作品《看得見的城市,人─充滿空氣》時寫下的一段話;在另外一篇〈監督城市〉文中,他也回想了大學北上讀書之後,頻繁的遷徙,與身體遭遇空間碰撞的經驗,不同的樓層高度所見之視角、不同交通移動形式造成的速度感、距離感;他並提及,在台北國際藝術村駐村時,如何將「關於移動的感受放到身體裡去思考」,以身體和舞步,測量空間,在空間之中,看見自己,進而發展出這個作品。

從二○○七年《看得見的城市》,到去年成立個人「周先生」團隊,與舞者們帶著舞作《1875拉威爾與波麗露》沿著列車軌道線,跳遍萬華剝皮寮、板橋火車站、以至台中20號倉庫、高雄美麗島捷運站等,展開多個城市、場域之間的舞蹈旅行計畫;其後,並分別於九、十月在台北美術館內發展了兩部同名、而內容截然不同的《重演》,似乎這幾年周書毅關注的,都是身體在空間之中存在、運動的方式,人們如何看得見又看不見?如何充滿著空氣?

直到今年,持續探索著「重演」這個主題,並在中山堂的表演空間內發展全新的創作,創作的角度卻從美術館的環境空間,展開了另一個對於歷史時間、文明循環的思考;他回顧在北美館工作時開始的想法:「從『美術館』這個概念、意義出發,令自己想起曾經去過的許多美術館,每一次進去,都因為展覽的不同──當看到莫內的畫作,當走進羅浮宮,當你看的是一場時尚設計的展出──而有不同的速度、不同身體的感受;去年的作品,呈現的或就是這一種空間的氣味。」

然而「重演」是否還能從其他角度討論?周書毅如此提問,於是轉而回過頭來面對「時間」這個問題。

他提到最近隨身在看的書《失控的進步》、《達爾文大震撼》,啟發了自我反省,我們面對的是一個如何被「進步」席捲、失控的時代,「但進步到最後,人會變成什麼?我們到底要什麼?我沒辦法選擇停止這個時間,沒有辦法選擇從頭來過,於是『重演』這兩個字對我來說,就是和時間抗爭。」

「時間在走,所有事情都在進步,我想到了達爾文,想到了達爾文提到的『演化論』,人似乎在進行一個很巨大的滾動,像美術館就是一個呈現『時間的空間』,我們在時間的空間裡同時被巨大的滾動。進一步是,我想從現在這個社會來看『重演』吧,我們究竟怎麼跟時間相處。『失控的進步』的概念刺激我開始去想的或許就是,時間的重量。」

對於歷史時間之深、文明發展的思考,連帶地帶領著編舞家回看身體的源起、規馴和變異,「我們的身體不是那麼原始了,對一般人、對舞者都是。所有的移動,都在一種路線規畫的上面。對舞者來說,在芭蕾舞、現代舞出現之後,也出現了各種規則,各種舞蹈技巧,這些都在我的身上留下了痕跡。」「試著拿掉舞者的身體,或許也就能同時發覺人所被規範的部分。」

因此發展出其中一段所有舞者齊行跑步的段落,並在一致的步伐聲中,重新回到各自身所感受,何謂前進?何謂後退?進步或倒行依循著的是什麼樣的感受邏輯?也因此發展出另一段舞者在地上,沿牆面倒退行走的主題等。

有意思的是《重演》在最初概念發想的階段中,面對的是「文明」發展過程被權力架構起的空間,是收藏家的活動和美術館的誕生;然而同一時期周書毅卻藉由「舞蹈旅行」計畫進入日常生活空間、與庶民的身體相遇,「舞蹈旅行走出去,是為了看看現在是什麼;進了北美館,則是從文明歷程的角度作不同層次的溝通。」

目前這個階段,周書毅藉由各種不同軸線的創作途徑,反覆回到「時間」、歷史文明、演化或循環這些問題,更重要的或許是,回到現在所坐落的創作者的具體時空社會,回到每一個人面對「時間」和「重演」的方式,或許是愛、或許是親情,並轉化成對於舞蹈身體的探索,這些都如同周書毅在發展創作、反覆與舞者們對話時回到的一個最基本的問題,「現在你最想重來的事情,是什麼呢?」

《重演》或是為了回到這樣一個簡單又困難的問題,是巨視文明的,也是個人身體史的,如何與時間的相處;看見時間,才能看見人在其中移動的空氣與意義。

《重演》6月7至10日於台北中山堂、6月15至16日於衛武營藝術文化中心演出。