「行腳與旅行不同,旅行在放鬆身心,行腳卻在境界現前。但行腳也可以與旅行相同,因為山河大地,盡為法身,本不待人師說法。同或不同,關鍵其實在觀者的心。」

──林谷芳《落花尋僧去》

「行腳與旅行不同,旅行在放鬆身心,行腳卻在境界現前。但行腳也可以與旅行相同,因為山河大地,盡為法身,本不待人師說法。同或不同,關鍵其實在觀者的心。」

──林谷芳《落花尋僧去》

「行腳與旅行不同,旅行在放鬆身心,行腳卻在境界現前。但行腳也可以與旅行相同,因為山河大地,盡為法身,本不待人師說法。同或不同,關鍵其實在觀者的心。」

──林谷芳《落花尋僧去》

在格爾木往拉薩途中,海拔五千兩百公尺的沱沱河附近,一個非常老舊,大約建於上個世紀前半葉的郵政驛站,我們停車過夜。

房門裂開一條縫,不能關,窗玻璃破了用紙糊著,一根電線吊著忽亮忽滅晃動的燈泡,氣溫零下五度,下雪。已經抱著氧氣袋在山路上轉了一天,進了房間我翻出背包裡自備的白床單,往潮濕床褥上一鋪,就倒下了。

我一定昏睡了一陣,迷糊中聽到林谷芳老師喊我,迷糊中跟他進了他一家四口的房間。雨菴把床讓給我,去跟弟弟見菴擠。我倒下,再灌下不知第幾瓶紅景天,請雨菴替我把白床單從頭到腳蓋好。昏睡。

我想我要死了。這樣,床單一捲就可以丟了山葬。

那晚,同行三十多人都倒了,只有林老師還穿著布衫冒著雪,前前後後一間間屋子查看災情。事後,他說半夜裡他也覺得發寒發熱不適,但打坐一刻多鐘就慢慢恢復了。

這是境界現前的應對。

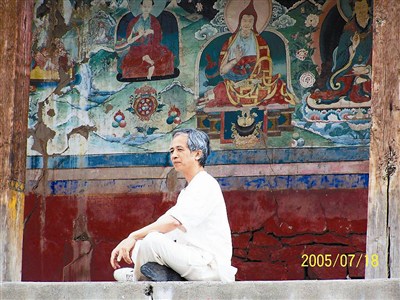

那是二○○五年。除了西藏,我前後還跟他去了南疆、北疆、九寨溝、內蒙、東北、山東、龍門石窟、雲崗石窟,加上廬山、五臺山、華山、天台山、普陀山……當然還有煙花三月的江南。這些是他每年帶學生去的戶外教學旅行。

在他,旅行是行腳,「行腳是為了打破自己的局限……把心打開,能相應的就相應,不能相應的不勉強,留下來的就是自己的」、「行腳是為了放空,只有放空,山河大地才能現前」。行腳是生命的開展、實踐、印證。

行腳也是浪漫。「人生不能不有三分浪漫,浪漫是生命的想像,」他說,但「浪漫若只是一種純然的想像,面對實然,常就幻滅……真正的浪漫合該是實然的超越……」藉著行腳,他把對生命的想像付諸行動,變成現實,並超越這現實──這就接近藝術了,因為藝術正是「感性想像」與「知性實踐」的結合與超越。如此,他每一次行腳,都是一次藝術的體現。

美國詩人威廉‧卡羅思‧威廉斯說,人的生命過程中,一般只有一、兩個特殊姿勢,其他都是重複動作。於林谷芳,行路、讀書、游藝、志道都是他的姿勢。他永遠嘗試打破局限,從容遊走在禪、茶、音樂、文哲中,就算是重複動作,他也有全然不同的表情。

二○○○年我間斷聽林谷芳老師講禪,當時曾寫一首〈所有的山〉給他:

所有的山都是

觀音山

所有的水

淡水

我來,山水依我

我去

山水隨我

「人在法在,人去法息」,我想像他所有走過的山都是觀音,水一逕淡定;而這首關於山水的短詩,或竟是我日後隨他四處行腳的契機。

在兩岸出版《茶與樂對話》、《諦觀有情──中國音樂裡的人文世界》、《兩岸之繭──台灣面對大陸如何心理解套》、《禪──兩刃相交》、《千峰映月》、《歸零》等多部主題廣涉、探述深刻的書後,林谷芳這次以《落花尋僧去》展現他多年行腳大陸與日本的行者之姿。有別於他論禪時筆下的「刃光」,這本書裡,他以較抒情的文字,如實記錄一個行者面對一次次極限經驗的感知。

「二○○五年我帶著一團人從青海走天路到西藏,沿途不少人受困於高原反應,有人癱在車上,有人頭痛欲裂,有人小解而老半天逼不出一滴尿來,三天兩夜的天路直讓西藏比天還遠,但在途中,我們卻看到有行者幾步一個大禮拜的,從青海走向西藏,走了多久?四個多月!還要多久?七個多月!平時,這樣的畫面只是攝影家的鏡頭,但這鏡頭再如何動人,也無法及於當時感受的千百分之一……」

這是他對那次驚心動魄的西藏之行的敘述。

在接近全書結尾,林谷芳寫:「回台北,在我,是回家,也在雲水。」這是真正的通透自在了。?