「台北工業設計獎」第三年的競賽主題為「共居Cohabitation」。競賽組別分為「產品應用組」及「創意概念組」,選出21件得獎作品,針對主題「共居」做了許多不同的詮釋。本期先介紹「創意概念組」。

「共居」是提倡自然與城市、人與社群、多元文化和諧並存,讓都市生活與大自然緊密結合、人與人之間能更親密,多元文化與種族之間能更包容及尊重。

透過這些優秀的設計作品,藉由設計連結,讓人類與環境在共居時,能更加和諧共處。

銀 獎

公園.供源

設計:台灣師範大學

劉冠辰、吳鎧宇、江政達

林育德、范日奎

設計理念:

「公園‧供源」是一種都市生活的新型態,藉由動能轉化電能的概念,儲存來自四面八方的能量,白天孩童盪著鞦韆,藉由擺盪產生電能,透過能源顯示器來顯示目前供源電力的儲存量。

這些儲存起來的珍貴能量,將會提供公園夜晚照明,讓夜晚的公園更安全更美麗。

金 獎

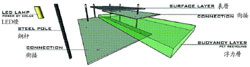

浮‧共居

設計:中原大學/吳建忠

設計理念:

「浮‧共居」運用浮力讓模板隨河水漲升,模板上可放置各種設施或車輛,浮力層由PET註回收再製成,鋼柱為固定模板,防止模板漂移,柱上有太陽能LED燈,夜晚可供照明或警示用。

順應大自然的力量,運用簡單的設計,讓人與自然和諧共居。

註何謂PET?

PET是塑膠材質的一種,是「Polyethylene Terephthalate」之縮寫;中文化學名稱是「聚乙烯對苯二甲酸酯」。

PET具有很好的光學性能和耐候性,具有優良的耐磨耗摩擦性和尺寸穩定性及電絕緣性,因而受到 了廣泛的應用。

了廣泛的應用。

銅 獎

電梯重量警示燈

設計:銘傳大學/林郁豪、詹皓淳、徐唯隆

設計理念:

電梯的超重警鈴聲常常讓最後進電梯的人尷尬不已,建議我們在電梯外加裝「電梯重量警示燈」,以解決這項問題。

隨著載重的增加,警示燈的LED燈光也會以漸層的方式由綠轉為紅,在響鈴警示前先以燈光提醒使用者,可以讓人在進入電梯前就知道這班電梯是否已接近安全限制,避免不必要的尷尬發生。

佳 作

電能機車停放區

設計:銘傳大學/胡逸如、王怡婷

設計理念:

在台灣,機車是最大眾化的交通工具之一。油電混合機車是提倡環保的概念下,衍生而成的產物,但實際配套措施仍嫌不足,使得環保油電機車無法普及。

「電能機車停放區」設計,以太陽能發電為機車供電來源,公共藝術及設施的添加,來改善我們生活的城市。

佳 作

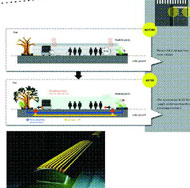

植生牆

設計:雲林科技大學/李晟碩

設計理念:

「植生牆」能夠淨化空氣、隔熱,具備節能減碳效果,懸掛牆面更能增加都市綠色面積,有美化市容的效果。

本概念以模組化的方式,將植生牆分割為各個小方塊,並結合隔音材質與水循環冷卻系統的概念,除了使各個植栽塊體能方便、快速的拆卸組裝外,更增進了降低溫度和減緩噪音的效果;希望藉此改善城市的生活環境,使市民能與綠意共居。

佳 作

二氧化碳吸入器

設計:台灣科技大學/蔡卉柔

設計理念:

「CO2 Inhaler」具有清淨空氣之功能,它能吸取汽機車的廢氣,過濾後供給植物行光合作用,並可輸送氣體至地下汙水系統進行處理,以減少空氣中的溫室氣體。

此外,它還具有警示功能,電力來源為太陽能,並設置於路口兩側的標線上,除了加強夜晚道路的辨識度,也告知駕駛注意路口的交通安全。

佳 作

插座手電筒

設計:國立成功大學/李京樺 詹淳皓、彭洧怡、汪紹勳

設計理念:

光源與電源隨手可得,斷電時,不再慌亂。

插座內部設有電池,在一般時間插座可直接使用,同時電池在平日時間充電。停電時,插座內部的電池會藉由平日儲備的電源,發光。

人們可藉由光線找到插座的所在,握住提把,把插座拿出。插座拿出來後可做手電筒使用,插座也可作為臨時電池,停電時供應電力。

佳 作

水循環(除濕機魚缸)

設計:銘傳大學

徐唯隆、詹皓淳、林郁豪

設計理念:

將除濕機所濾出的水用於替換魚缸的水,同時解決養魚的兩大問題:「潮溼」及「換水」達到不浪費、再利用的功能,充分達到科技與自然的完美結合。