「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟,哀吾生之須臾,羨長江之無窮……」,當宗華老師念到蘇軾《前赤壁賦》這段文字時,內心澎湃不已,接著,一陣莫名的悸動,眼角泛著淚水,模糊了課本上的字跡。這是民國五十六年就讀於中壢復旦中學時,某日,國文課上的一幕,事隔雖四十餘年,迄今記憶猶新,彷彿昨日。

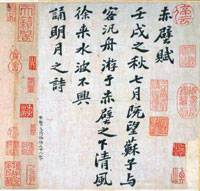

《前赤壁賦》一文是蘇軾因「烏臺詩案」被謫居於黃州後的第二年(元豐五年)七月,而中國書法史上著名的蘇軾《前赤壁賦卷》行草書法作品則是隔年(元豐六年)完成,文書並茂。

那年秋天,他和友人泛舟,遊於湖北黃岡城外的赤壁,睹物生情,觸景興懷,感而作賦。當然,這篇文章非為曹吳火燒赤壁的故事而寫,而是借題發揮,訴說人生倏忽,天地長存罷了,只是,筆端一發,如有神助,隨手拈來,竟留下千古動人的篇章。

全文的序曲,蘇軾用一種飄逸輕盈猶如水墨寫意之筆,渲染出赤壁山月江風之美,而小舟點綴其間,更添增這種詩情與畫意相融的悠閒氛圍,接著,筆鋒一轉,藉客人悠悠的簫聲,譜出蘇軾對人生的感喟和生命的悲歎之歌。復又,領引他和船客的對話,鋪陳三國曹孟德的史實,為文情增色,道出人生易盡,宇宙無窮,生命黯淡而無奈的現實。跟著,一路而下,將自己化為神仙、化為蜉蝣,抱明月、託悲風,超然物外,精神昇華到空前的高度。隨後,借主客之間的辯白,寫下水月山川等造物與我盡皆無窮的平等觀,為自己的生命哲學下了註腳。

落幕時,小舟上的主客盡皆把酒同歡,痛飲大醉,而以枕藉酣睡,不知東方之既白收場。

蘇軾此文,有若天馬行空,飄逸空靈,任運無礙,邈不可攀。他以儒者的身分書寫主導,卻滲透著濃濃的老莊思想,更融入了釋氏的空觀妙境,是中國文學史上巔峰的標誌。而在書法史上,他又是宋四家(蘇軾、黃山谷、米芾、蔡襄)之首,他的《黃州寒食二首》書帖,更躍居中國三大行書之一,文采與書藝戛戛稱雄。

宋代書法以行書著稱,獨黃山谷兼擅狂草,蘇軾雖不寫狂草,但並不反對狂草,他曾讚歎黃山谷的狂草「不恨臣無二王法,恨二王無臣法」,山谷老人的地位竟超越了王羲之和王獻之父子,他曾說「我書意造本無法,點畫信手煩推求」,一派狂草氣度。足見他對黃山谷草書乃至狂草書體的推崇。

多年以來,我因為任教大學的水墨、禪畫和書法課程,常臨寫蘇軾與黃庭堅的作品,也為學生示範筆法和章法,但都止於個別臨摹,分開創作,亦即蘇軾是蘇軾,黃庭堅是黃庭堅,畫是畫,書法是書法,前後約二十餘載。一日,突發奇想,靈感迅至,展紙而書,先在宣紙的右側繪一老僧正聚精會神提筆振書於壁上,只有動作,沒有文字,然後,將毛筆轉至左方,默記自己平日喜愛吟誦的蘇軾《前赤壁賦》一文,從「壬戊之秋,七月既望」開始,以山谷老人的狂草筆法書之,濃淡相間、大小參差,只恨自己拙劣的手,不聽使喚,聚散游移,左衝右突,書不成書,字不成字,渾然一團,忽然,行筆至老僧執筆處,剛好是「哀吾生之須臾」之「臾」字收尾,沒帶印章,用洋紅顏料隨手畫了一個。

全文未竟,但留餘白,給予人更多遐想,畫面凝結,成不思議之結尾———老僧會一直寫下去,蘇軾的文章可以繼續傳唱,生命永遠奔馳……。

那一天,民國九十九年十二月三日晨十一點,我在佛光山的三重三和路的道場———香海出版社六樓為《人間福報》的覺涵、妙鎮、妙昱等法師上書法課,在座的還有香海出版社的蔡執行長孟樺、美編紫婕、文編瑋全等人圍觀助陣,好不熱鬧。

阿彌陀佛,感恩之至。鵱