主計處公布今年第二季落入貧窮線以下的家庭戶數,總計達十萬八千戶、二十六萬三千人,雙雙創新高。

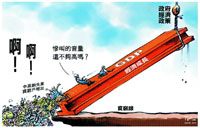

景氣復甦,經濟成長數字亮眼,但貧戶數卻增加,顯見經濟復甦的果實,無法落到社會最貧窮的人身上,有官員認為,主要原因在於「非典型就業」增加,有愈來愈多企業只提供臨時工、排班時薪工、按件計酬、派遣、約聘等「非典型就業」類型的工作,非但勞動條件不受保障,薪資也很低,落入「工作貧窮」的國民增加。

雖然政府壓制派遣工作的成長,但如果放任企業以兼職、約聘與時薪聘雇的非典型就業勞動模式繼續壓榨勞工,又對政府施壓不提高基本工資,加上政府的經濟政策只著重替大財團作多,忽視中小企業與微型創業者的需求,恐怕GDP成長再亮眼,還是沒辦法解決貧窮戶增加。

雖然政府壓制派遣工作的成長,但如果放任企業以兼職、約聘與時薪聘雇的非典型就業勞動模式繼續壓榨勞工,又對政府施壓不提高基本工資,加上政府的經濟政策只著重替大財團作多,忽視中小企業與微型創業者的需求,恐怕GDP成長再亮眼,還是沒辦法解決貧窮戶增加。

在全球化的時代,一個國家要維持競爭力,固然需要培植能前進國際的世界級大企業,但也不能忽略發展在地產業,因為,世界級的大公司所需的勞動力,多為高學歷白領精英,中低學歷、無專業技術或中高齡勞動人口,往往無法享受到這部分的果實,以ECFA來說,金融產業受惠最多,雖然農業也能受惠,但計程車、小吃店業者能受惠嗎?

然而,計程車與小吃業是吸收最多失業勞動力的行業,政府得幫助這些只能靠在地、內需供養的勞動人口提高收入,例如補助聘用員工、修改勞動條件、提高最低時薪工資,及最低聘用時數,或進行產業升級和輔導等。

其次,政府應提供第二專長訓練課程,主動媒合失業者與職缺,政府單位釋出閒置土地,提供微型創業者免費使用等,才能解決中高齡失業,及貧窮戶數的增加。

另外,政府也應該著手強化、修補社會安全網,例如增加社工人力、提高與延長失業補助,搶救失業率與貧窮戶不能只靠政府的短期就業計畫支撐,那只能救急不能救窮。

國家競爭力很重要,ECFA與主要外銷產業的提升和全球化很重要,這些固然沒錯,但社會弱勢也應該充分照顧,才不會因失業與貧窮問題,造成社會的潛在危機,增加社會成本支出。

王謙仁(台北市/研究人員)