夏至相當於陽曆六月二十二日前後,太陽到達黃經90度開始。《禮記‧月令》:「鹿角解,蟬始鳴,半夏生,木槿榮。」這是夏至的基本特徵。中國民間認為鹿角朝前生,屬陽,夏至到,陰氣生而陽氣衰,所以鹿角開始脫落;蟬又稱知了,夏至後開始鳴叫;半夏為中藥材,夏至後開始生長。在古代文獻中,有不少關於夏至的記載:

《漢學堂集解》引《三禮義宗》:「夏至為中者,至有三義:一以明陽氣至極,二以明陰氣之始至,三以明日行之北至。故謂之至。」

夏至又稱「日長至」、「日永」。夏至過後,陽光向南方移動,白晝漸短,黑夜漸長。

根據科學解釋,太陽直射北回歸線,即照到北緯23°27′處時,中國的廣州汕頭、廣西梧州,台灣的嘉義均在北回歸線上,這是太陽在一年內直射最北邊的一天,也是北半球一年中白晝最長的一天。夏至以後太陽開始南移,白天就逐漸變短了,這就是「吃了夏至麵,一天短一線」的原因。其中的「線」,指織布的緯線,由於天變短了,農婦織布的時間也就少了,一天之內必然少織一根緯線。這是非常形象的說法。

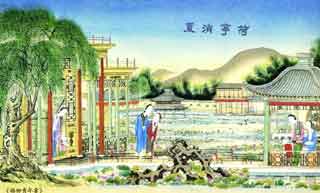

夏至是最古老的節氣之一,也是一個重要節日,宋代曾有讓官吏放假三天的制度,該日官吏可以回家團聚,度過盛夏。農曆規定,夏至後第三個庚日開始入伏,每十天一伏,共三伏(初伏、中伏、末伏),又稱「伏天」或「伏日」,它的意思是隱伏以避盛暑。此時天氣最熱,人們食欲不振,民間開始注意飲食補養。近人胡樸安《中華全國風俗志.儀徵歲時記》:「夏至節,人家研豌豆粉,拌蔗霜為糕。饋遺親戚,雜以桃杏花紅各果品,謂食之不蛀夏。」所謂「不蛀夏」就是夏天不生病的意思。而北方人則吃麵條,正如民諺所云:「冬至餃子夏至麵,三伏烙餅攤雞蛋。」

夏至的雨水多雷陣雨,驟來疾去,範圍較小,「東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴」,說的就是這一節氣的氣候特點。夏至時節,天氣非常熱,在幅員遼闊的中國各地雖然農活有所不同,但還是有相同的部分,除了鋤草外,伴隨莊稼旺盛生長,荷花盛開,各種害蟲也活躍起來,防蟲是各地農民的當務之急。

小暑相當於陽曆七月七日前後,太陽到黃經105度開始。

暑是炎熱之意,小暑就是氣候炎熱還沒有熱到極點。《月令‧七十二候集解》:「溫熱之氣而為暑,小者,未至於極也。」

小暑時的氣候有一定特點:一是雨水多,降雨量大,民間為了使雨停止,往往在門上懸掛掃天婆,據說這樣就可以使大雨停止;二是炎熱,家家需重視防暑;三是颱風颶風肆虐。

夏至和小暑消暑主要從以下幾個方面著手。首先是多吃冷食、涼食以及瓜果;其次是多利用消暑工具。《清嘉錄》卷六記載:「三伏天街坊叫賣涼粉、鮮果、瓜、藕、芥辣索粉,皆爽口之物。什物則有蕉扇、萱巾、蒲鞋、草席、竹席、竹夫人、藤枕之類,沿門擔供不絕。茶坊以金銀花、菊花點湯,謂之『雙花』。麵肆添賣半湯大麵,日未午已散市。」