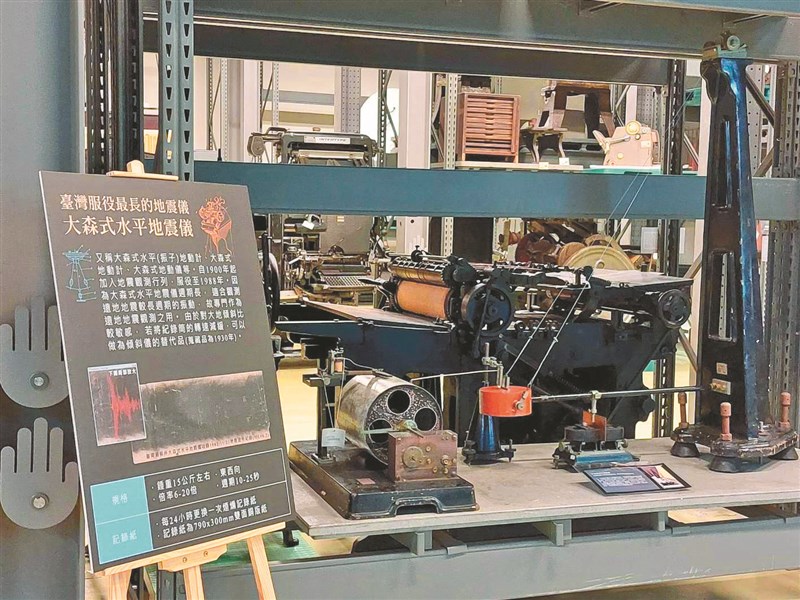

高雄科工館展示台灣百年來,各時代的地震儀並解說功能。圖/高雄科工館提供

高雄科工館展示台灣百年來,各時代的地震儀並解說功能。圖/高雄科工館提供

【記者王淑芬高雄報導】台灣每年都有百次有感地震,在過去沒有手機、簡訊的時代,民眾如何知道地震及其震度呢?高雄科學工藝博物館北館典藏庫推出百年「地震儀特展」,集結自1930年代至今共11台地震儀,並搭配時間與圖說,讓民眾一起爬梳及科普相關文物,展期至8月31日。

科工館的展品來自中央氣象署,有11台地震儀館藏,古老的機械儀器修復完成,重現運作功能,展現科技文物量測形式變遷的歷史,也見證了台灣百年來的大地震。

「『大森式水平地震儀』適合觀測遠地地震較長周期的地震喔!」解說員昨日為觀賞者解說認識地震儀的原理,也介紹這款儀器對大地傾斜具敏銳度,這是台灣服役最長的地震儀,它曾是 1906年感測梅山大地震的功臣。

展場還演示了1930年代普遍使用的觀測地震的主力「威赫氏地震儀」,機器是利用細緻的探針在煙燻紙筒上記錄地震震波變化。另外,還有石本式加速度地震儀、樋口式1倍強震儀、59型短周期電磁式地震儀等。