圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 高氣壓系統以「H」表示,中心氣壓比外圍氣壓高,中心空氣往下沉降,因此這裡的天氣較晴朗。低氣壓系統以「L」表示,中心氣壓比外圍氣壓低,中心空氣往上升,因此這裡的天氣呈現陰雨。圖/樹下繪本

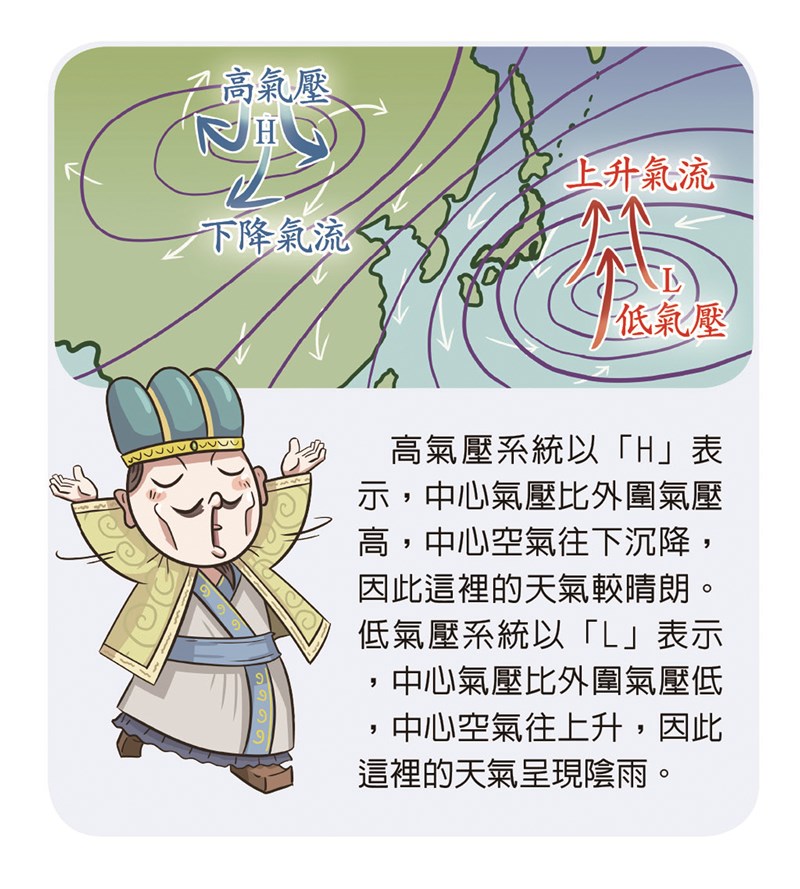

高氣壓系統以「H」表示,中心氣壓比外圍氣壓高,中心空氣往下沉降,因此這裡的天氣較晴朗。低氣壓系統以「L」表示,中心氣壓比外圍氣壓低,中心空氣往上升,因此這裡的天氣呈現陰雨。圖/樹下繪本

文/簡麗賢

留意氣象報告,大概是許多人的日常,其中隱含個人的科學素養和未雨綢繆的習性。因為要穿厚穿薄,是否帶傘,氣象預告提供我們思考方向,衡酌情況後,怎麼穿?帶不帶傘?心中自有定見。凡事「豫則立,不豫則廢」,聽完氣象報告後,具有科學概念的人,大抵知道未來幾天的天氣走向,要辦戶外活動的人,就能將資訊融入辦理活動的規畫中。

影響台灣的天氣型態,鋒面扮演重要的角色,主要是「冷鋒」面和「滯留鋒」面。

氣團過招 鋒面誕生

依據大氣物理學的定義,「冷鋒」是指「冷空氣推動暖空氣前進的交界面」,天氣符號以三角形表示為

,既然是「推動」,顯然「冷空氣」比較強悍,勢力較強,因此「冷鋒來襲」,表示天氣要變冷,溫度下降,伴隨降雨。如果氣象報告說冷鋒面勢力特別強,大概可以想像寒流威力凶猛,也許是「霸王級寒流」的前兆,注意寒流傷害農作物,是我們應該具備的科學素養和知識。

冷鋒過境 氣溫降低

台灣的四、五月期間,大約在清明時節,「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂」,就是「梅雨季」,是台灣雨量的來源之一,梅雨季和颱風季水庫滿水位。梅雨季的鋒面是「滯留鋒」,天氣符號為 ,顧名思義是「停滯不動」。為何停滯不動?需要採用「氣團」的概念。

「氣團」是指密度、溫度和溼度等三種物理性質很接近的一大團空氣,範圍可以很廣大,甚至連綿數千公里,你可以把「氣團」想成是一大群「志同道合」、「氣味相同」的空氣分子,勢力非常龐大。不同地區形成的氣團,其性質自然有差異,例如,海洋上的氣團水氣含量較高,較潮濕,但高緯度的大陸氣團就比較乾燥寒冷。台灣的位置正好遇到兩大「氣團」勢力,一個是前面提到引起霸王級寒流的「大陸高氣壓冷氣團」,另一個是「熱帶海洋暖氣團」,一冷一暖,物理性質不同,互相對抗,如果勢力互有消長,就會在台灣上空呈現不同風格的天氣。

氣團鋒面 影響台灣

當大陸冷氣團往南移動,在台灣附近遇到熱帶海洋暖氣團,儘管冷氣團勢力威猛,但此時的暖氣團也不是省油的燈,兩股勢力相當,互不相讓,形成對峙的鋒面,就是「滯留鋒」。對峙期間,密度較小的暖空氣會沿著鋒面攀爬,形成一連串的對流雲系,於是陰雨連綿,欲罷不能,形成梅雨季節。

談到冷鋒,冬天的新聞報導會採用電視新聞或報紙的頭版標題,聽到類似「強勢冷鋒過境,強烈大陸冷氣團下修最低溫,霸王級寒流威猛超出預期。」或「帝王級寒流害慘芒果農,收成少三成」。這是氣象主播引導觀眾一邊看氣象圖,一邊播報的內容。

古代作戰,能解讀天氣變化,可以增加勝算的程度。所謂「萬事俱備,只欠東風」,那麼就找東風或耐心等待起風。諸葛亮的名言:「為將而不曉天文,不識地理,是庸才。」說明古代作戰將領應該具備天文、地理知識,才能領軍作戰。諸葛亮談的天文地理知識應該包含氣象,可說一針見血。氣象就在生活中,因此現代人能了解天氣變化的大氣物理知識,聽得懂氣象報告的內涵,算是具備科學素養!