覺誠法師在線上分享星雲大師為佛教的精神,鼓勵教界合作、集思廣益,讓佛教發展更有力量。圖/馬來西亞佛光山提供

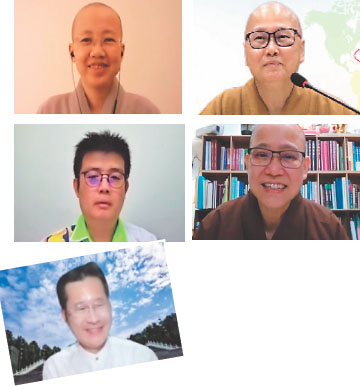

覺誠法師在線上分享星雲大師為佛教的精神,鼓勵教界合作、集思廣益,讓佛教發展更有力量。圖/馬來西亞佛光山提供 全馬佛團領袖交流會邀請常藻法師(左上順時鐘至左下)、覺誠法師、繼尊法師、陳健良,以及王書優與談,聚焦疫情中的佛教發展。

圖/馬來西亞佛光山提供

全馬佛團領袖交流會邀請常藻法師(左上順時鐘至左下)、覺誠法師、繼尊法師、陳健良,以及王書優與談,聚焦疫情中的佛教發展。

圖/馬來西亞佛光山提供

【人間社記者心崇仁嘉隆報導】馬來西亞佛教青年總會十七日舉辦「攜手向前.全馬佛團領袖交流會」,邀請佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師、馬來西亞佛教總會總務繼尊法師、法鼓山馬來西亞道場監院常藻法師、馬佛青卸任總會長陳健良,以及馬來西亞居士總會祕書長王書優線上與談,分享各自在佛團組織的法喜、凝聚教界共識,超過四百人藉由Zoom平台、臉書直播雲端相會。

「人間是我們的大道場,人成即佛成,是為真現實。」覺誠法師說,要成就佛道,必須從人間修持、人間服務、人間自覺和人間落實佛法開始,所有的佛菩薩也是在五濁惡世的人間修行、開悟,得到無上正等正覺。

勇於嘗試

接引青年學佛

覺誠法師在二十九歲從馬來西亞前往台灣佛光山出家,薰習「人間佛教」思想與精神,往人間社會學習佛法,邊做邊學。面對新冠疫情,佛教團體從實體到線上,他認為一樣能帶出組織文化與心力,並鼓勵佛教團體勇於突破,比如成立新媒體單位,抱持憂道不憂貧精神,才能接引青年學佛。

覺誠法師分享佛光山開山星雲大師的「佛教徒生涯規畫」,五十歲前要為自己發願,五十歲後要有為佛教的精神,把佛光化為佛教,把人間化作淨土。「我時刻謹記恩師教誨,承擔橋梁的使命,接引更多人學習佛法;推動佛教個人的能力有限,集思廣益才更有力量」。

佛法本是靠人與人之間互動相傳,但新冠疫情打亂計畫,同時限制佛教發展,使馬來西亞不少佛教團體停滯不前,佛團領袖該如何將危機化為契機,以推動疫情後的佛教發展?成為交流會上的重點。

對此,繼尊法師回應,面對疫情大眾應當「以法相會」,用佛法點燃心中光明。學習環境固然重要,彼此間應和敬討論,一切按部就班。師長是學習楷模,當心生退轉時,不妨閱讀高僧大德傳記。

續佛慧命

覺察起心動念

「應常懷報恩的心,以作報恩之舉。」常藻法師提及,當初他決定出家奉獻社會,是因為感受到佛法的好,希望把佛法傳下去。不管僧俗,團隊間必有理念不同之際,遇人事糾紛時,切莫因此起煩惱,應審查自我、放下自我,回歸初心。在做佛教事業時,不能只想到自己和團隊,應為整體佛教出發設想,鼓勵大家積極培育人才,續佛慧命,如此就能吸引不同善因善緣共同成就。

陳健良感謝前人大德在一九七○至八○年代,於大馬各城鎮成立佛教會,讓後人有機會接觸佛學,他秉持「如果事情有人做,我們隨喜讚歎他,如有沒人做,我們又有能力,那應該去做」的理念,在承擔馬佛青職位時,親近佛教前賢與善知識,從中得到提攜與啟發,很是鼓舞。「為什麼佛法那麼好,真正了解與接受它的人那麼少?」他指出,唯有在教育上不斷努力耕耘,才能帶來改變。

「佛教是一個整體,四眾弟子需要和合凝聚一起。」王書優表示,馬來西亞佛教已從寺院走入社區的格局,需要資源整合與多元共存,凝聚佛教力量以走向聯盟,以應付佛教人口下降危機。在家眾要注重佛法教育、落實於生活,讓佛法在生命中產生價值。大馬佛教要立足本土,放眼全球,除了從不同佛教國家觀摩學習,更要吸取失敗的經驗,提高危機意識。

最後,陳健良指出,青年需要自我肯定、發揮的平台、同行善友與陪伴,佛教會是很好的平台,讓青年不怕犯錯、不怕被人拒絕,學習吃苦及培養承擔力,並鼓勵年輕人走入社區,看見大眾的需求。