圖/unsplash

圖/unsplash

【本報綜合外電報導】早年,人們為了保護信件的內容,通常會以極繁複的方式折疊,將信件「上鎖」。到了今日,這些信讓考古學家們進退兩難,一方面希望保存信件原樣,另一方面又想讀信......

據地球圖輯隊的報導,在1926年的某一天,一口沉重的木箱被送進位於荷蘭海牙(Hague)的通訊博物館(Beeld en Geluid Den Haag)。打開箱子後,博物館立刻感到如獲至寶,因為裡頭裝著3148封17世紀末、18世紀初的人們寫下,卻從未被成功寄出的信件,其中577封還被人用極精巧的方式折疊,讓考古學家有了一窺當時市井小民生活的機會。

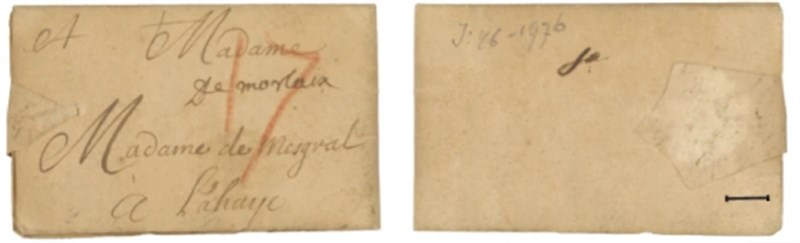

以鎖信術仔細折疊好、編號DB-1976的信件正、反面。圖╱Jana Dambrogio et al.

以鎖信術仔細折疊好、編號DB-1976的信件正、反面。圖╱Jana Dambrogio et al.

時至今日,考古學家們以蒐集這批信件的法國郵政局長布賴恩(Simon de Brienne)的名字,將這批信件稱為「布賴恩收藏」(Brienne Collection)。

●信件保持上鎖 不斷從中學習

然而,考古學家們在驚喜之餘也陷入矛盾,因為他們不願意輕易拆開這些折疊精巧的信件;與此同時,考古學家們又渴望能讀到信件的內容。

美國麻省理工學院圖書館的圖書文件管理員丹布羅吉歐(Jana Dambrogio)說道:「保持信件的原樣很重要,讓它們這些信件保持『上鎖』的狀態,你就能不斷從中學習。」

在古代,鎖信術曾是一種人們用來保護信件內容的方法。影片為眾多鎖信術當中的一種。

在學界,考古學家們把這種精巧的折信手法稱為「鎖信術」(letterlocking)。在 1830年代信封袋普及之前,鎖信術是一種方便、好用的技巧,它能讓發信者把信件的內容隱藏起來,就算有心者拆信偷看,也鮮少有辦法可以按原樣折疊回去。

到後來,有些人甚至會開發出專屬自己的折法,讓鎖信術有時也能發揮類似親筆簽名一樣的功能,讓後代人得以藉著信件的折疊方式辨認發信者的身分。

現在到梵蒂岡的宗座檔案館(Vatican Apostolic Archive)中,還能看到現存最古老的一批用鎖信術「上鎖」的信件。

影片為考古學家們利用動畫,模擬其中一封信件的拆信步驟。

●尖端科技 破解古老技術如何讓信件解鎖呢?首先,考古學家們會將信件放入先進的X光設備中掃描,建立出一幅3D模型;同時,考古學家們也利用儀器偵測、分析墨水中微量金屬的分布位置,如此一來,考古學家們就能利用演算法「打開信件」,讓信件的內容無所遁形。

除此之外,考古學家甚至能從分析結果中反推出當年寫信者折疊、密封信件的手法。在研究中,考古學家們也展示了一封他們以新科技「拆開」後的信件內容。

這封信是在西元1697年的7月31日,住在法國城市里爾(Lille)的法國商人塞納克(Jacques Sennacques)以法語寫了一封信,寄給當時住在荷蘭海牙的表兄弟勒佩斯(Pierre Le Pers),希望他能回寄給親戚的死亡證明副本。

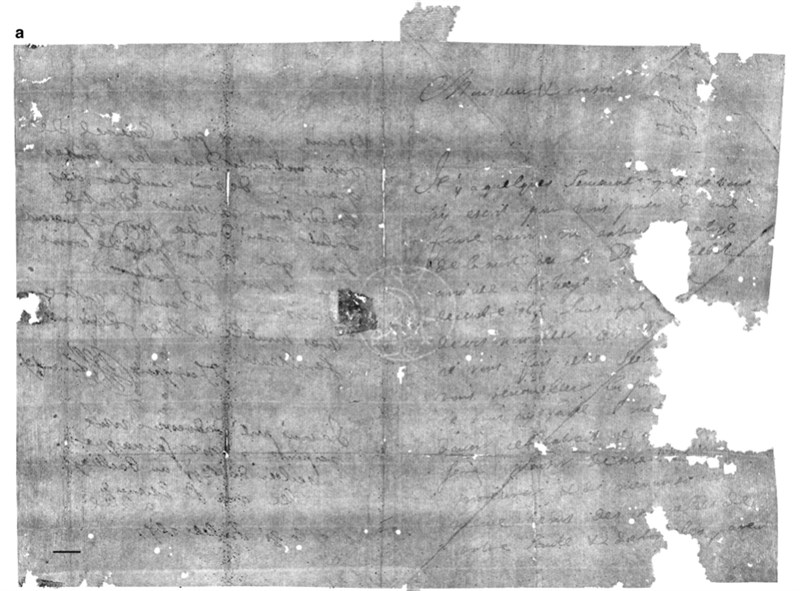

考古學家們利用演算法,模擬出DB-1627信件打開後的樣子。圖╱Jana Dambrogio et al.

考古學家們利用演算法,模擬出DB-1627信件打開後的樣子。圖╱Jana Dambrogio et al.除了展示隔空讀信的技巧,考古學家們還利用他們的技術系統性地將已知的鎖信術分類,依照折疊手法、保密程度等,分成64種不同的類別,並給予不同類型的鎖信術一個「保密評分」,白底的保密效果最差,深藍色底的保密效果最佳。

英國劍橋大學專精近代知識史,但未參與這項研究的教授霍森(Howard Hotson)形容,這分研究的成果是一項「重要的創新」,他說:「這項技術肯定用上非常複雜的數位科技,才能打敗這個複雜的保密系統。」

目前,考古學家們打算繼續深入研究布賴恩收藏中的信件,增加人們對近現代歐洲的郵政系統、當地政治、宗教、音樂、戲劇,甚至移民情形的認識。除此之外,考古學家也在著手升級演算法,預計未來的信件還原速度可以從現在的數天,降低至數個小時左右即可完成。

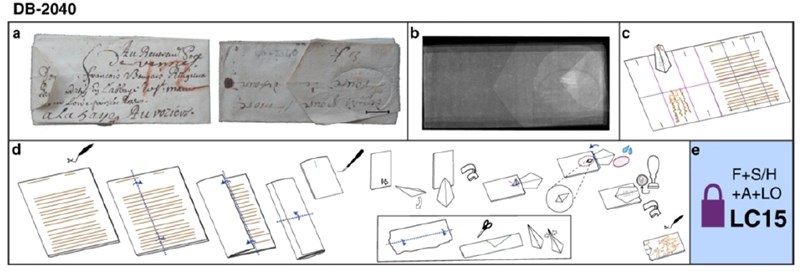

圖為考古學家們用新技術分析編號DB-2040信件所得的成果。a是信件正面、反面;b是DB-2040信件的X光照片;c是根據模擬結果繪製出的DB-2040摺痕、筆跡示意圖;d是推測出的折疊步驟;e是考古學家依據研究成果、折疊手法給予DB-2040信件的分類和保密評分。F+S/H+A+LO指的是信件的折疊手法,LC15是分類編號,淺藍色底和鎖頭表示信件的保密等級為中等。圖╱Jana Dambrogio et al.

圖為考古學家們用新技術分析編號DB-2040信件所得的成果。a是信件正面、反面;b是DB-2040信件的X光照片;c是根據模擬結果繪製出的DB-2040摺痕、筆跡示意圖;d是推測出的折疊步驟;e是考古學家依據研究成果、折疊手法給予DB-2040信件的分類和保密評分。F+S/H+A+LO指的是信件的折疊手法,LC15是分類編號,淺藍色底和鎖頭表示信件的保密等級為中等。圖╱Jana Dambrogio et al.