〈文殊〉雙幅巨軸。圖╱故宮南院提供

〈文殊〉雙幅巨軸。圖╱故宮南院提供

〈文殊〉雙幅巨軸。圖╱故宮南院提供

〈文殊〉雙幅巨軸。圖╱故宮南院提供

【記者江俊亮嘉義報導】您知道嗎?清朝乾隆皇帝曾經畫過文殊菩薩,甚至多次扮演文殊,原來這與西藏傳統觀念有關。故宮南院「清代活佛文物」大展,以清宮文獻、藏傳佛教國寶文物,搭配藏僧彩砂砌繪的壇城,帶領民眾一窺藏傳佛教世界。

故宮博物院長吳密察表示,「呼畢勒罕──清代活佛文物」大展,共展出二百三十二組(三百六十四件)文物,是歷來清代活佛文化最盛大的展出。

吳密察指出,這次大展邀請四位在台藏僧(喇嘛),共同砌繪一幅〈白傘蓋佛母砂壇城〉,根據清宮習俗,每年舉辦的「大白傘蓋廻遮除障法會」,被視為具有護家息災利益功德,故宮也藉由這幅壇城,祈願國內疫情能由輕轉無,國人永保安康。

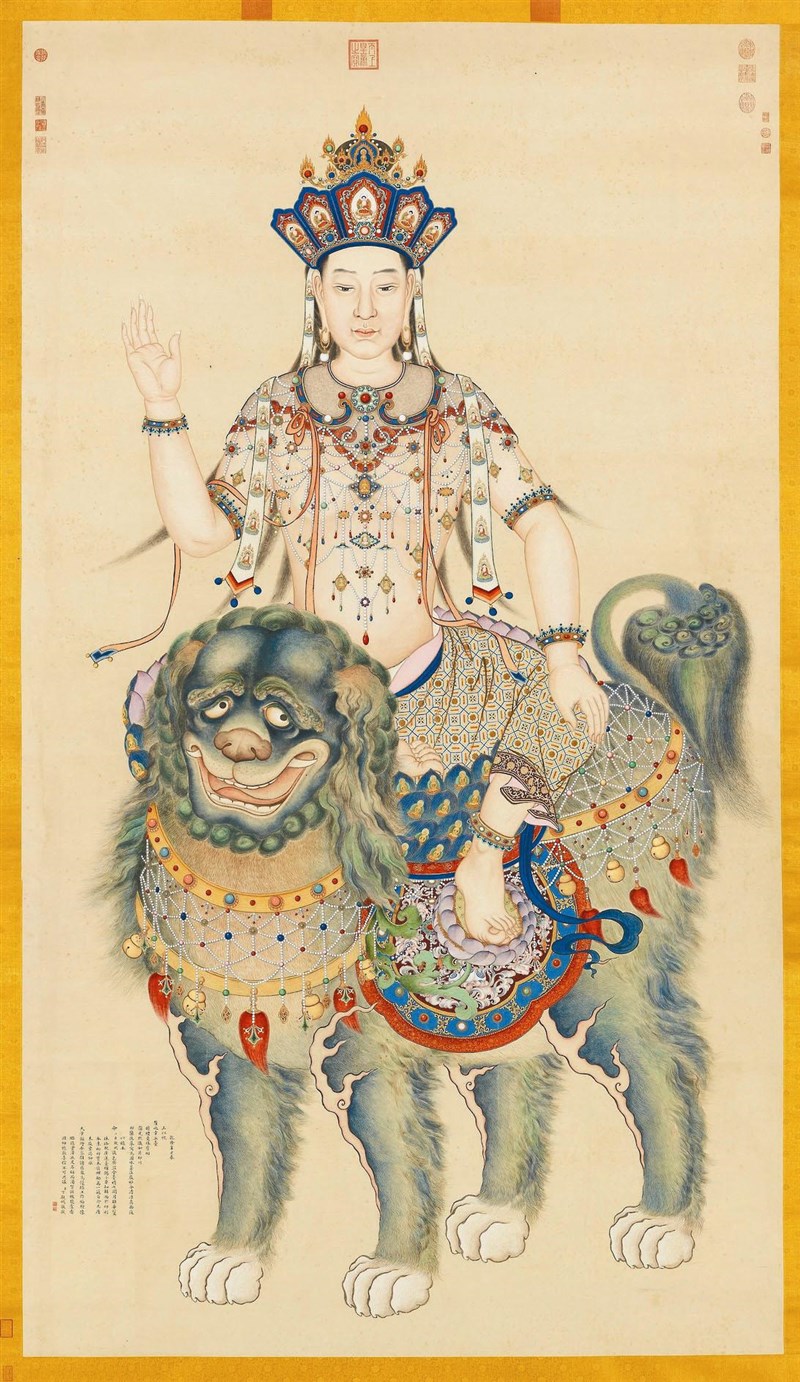

這次展出的珍品,包括〈文殊〉雙幅巨軸,是乾隆皇帝第二次上五台山時,在「殊像寺」看到古本文殊菩薩像,心生歡喜,於是親自摹寫,回宮後再交由宮廷畫師丁觀鵬設色,完成〈文殊〉雙幅巨軸。

故宮博物院圖書文獻處古籍科科長劉國威表示,五台山是文殊菩薩的道場,乾隆畢生上過五台山朝聖六次。根據西藏人的觀念,東方的「大皇帝」是文殊化身,因此乾隆曾多次扮演文殊,也留下許多裝扮成文殊的畫作。

故宮博物院圖書文獻處古籍科科長劉國威表示,有關民間俗稱的「活佛」,清朝官方文獻並無此字眼,而是沿用蒙古語「呼畢勒罕」,就是漢語「轉世化生人」的意思;如同佛教經典裡,佛菩薩為度眾,幻化百千萬億「化身」,藏傳佛教將「化身」概念變成制度,後來形成宗教領袖的傳承制度。

助理研究員鍾子寅表示,這次大展以各類清宮相關文物展現清代活佛在個人修持、儀式法器等領域的面貌,特選原藏於養心殿(清帝私人佛堂)、慈寧宮、避暑山莊等代表性宮殿中的文物。