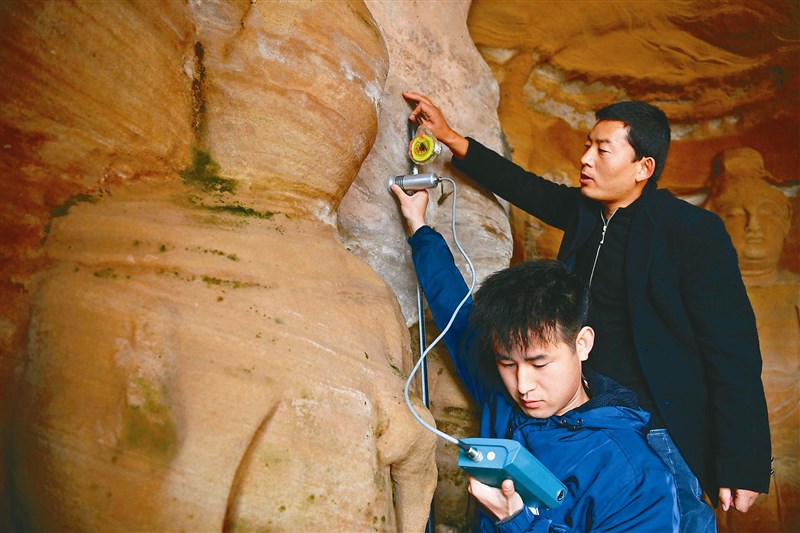

北石窟寺現存兩千多尊佛像,文物保護人員定期對石窟周邊環境、山體狀況進行檢測(圖),盼能找到合適修復「抗老」方案。圖╱新華社

北石窟寺現存兩千多尊佛像,文物保護人員定期對石窟周邊環境、山體狀況進行檢測(圖),盼能找到合適修復「抗老」方案。圖╱新華社

北石窟寺(圖)現存兩千多尊佛像,文物保護人員定期對石窟周邊環境、山體狀況進行檢測,盼能找到合適修復「抗老」方案。圖╱新華社

北石窟寺(圖)現存兩千多尊佛像,文物保護人員定期對石窟周邊環境、山體狀況進行檢測,盼能找到合適修復「抗老」方案。圖╱新華社

【本報綜合報導】近年來,為應對石窟的風化、落砂等情況,中國大陸文物保護工作人員定期會對北石窟寺周邊環境、山體狀況進行檢測,以制定合適方案對北石窟寺加以修復保護,為延緩文物的「衰老」提供數據。

「這座北石窟寺已經一千五百一十歲了,正處於加速風化階段,嚴重的時候每平方公尺年落砂量一點五公斤,二○一六年三十二窟頂部一次性塌落一百零七公斤落砂。」大陸敦煌研究院北石窟寺文物保護研究所所長吳正科說,由於許多窟龕暴露在外,加上該區域地下水豐富,年降雨量較大,造像在風吹雨淋下日益衰老。

北石窟寺地處大陸甘肅省慶陽市市區二十五公里外的黃土高坡上。史料記載,北石窟寺始建於北魏永平二年(五○九年),經歷代不斷擴建形成一處窟龕密集的石窟群。現存大小窟龕三百零八個,石窟造像逾兩千件,分布在蒲河兩岸的黃砂岩崖面上,在大陸佛教石窟藝術中占有重要地位。

「但是經過風吹日晒雨淋,一些石像失去了往日容顏,變得模糊不清。」吳正科說,黃砂岩的吸水性強,水分在蒸發過程中揮發可溶物質,導致岩體疏鬆、風化和脫落。

延緩砂岩石窟「衰老」是一項世界性難題。二○一七年,為了加強保護,甘肅省將北石窟寺整建制畫歸敦煌研究院管理。去年,敦煌研究院開展的「砂岩石窟防風化保護關鍵技術研究」,被列為甘肅省重大專項課題,攜手敦煌研究院、大陸蘭州大學與西北大學的專家學者,計畫用至少五年時間,在北石窟寺砂岩文物的病害機理研究、風化脫落保護技術領域取得突破性進展。專家認為,這不僅有助推動北石窟寺的文物保護,還將有利於保護其他砂岩石窟和文物。