中、東部公糧倉儲大爆滿。

圖/農會、台北糧食協進會提供

中、東部公糧倉儲大爆滿。

圖/農會、台北糧食協進會提供

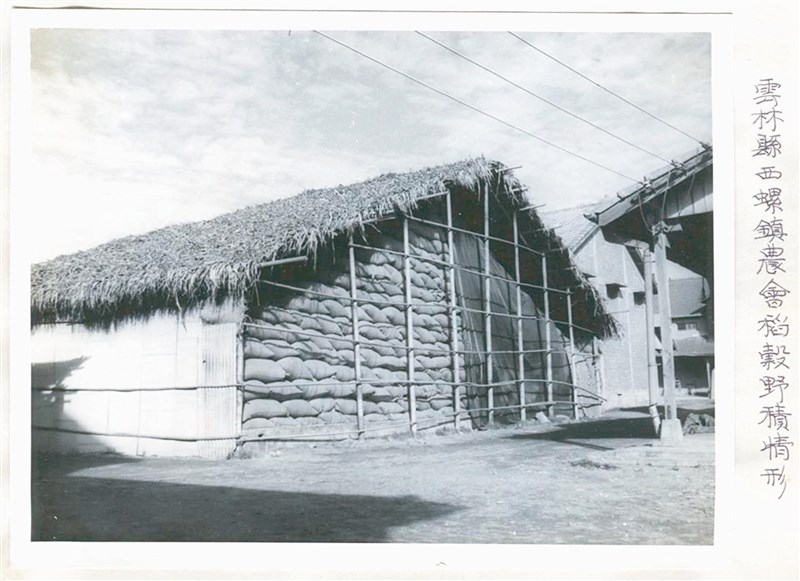

早年台灣是設置「野積倉」來放米糧。

圖/農會、台北糧食協進會提供

早年台灣是設置「野積倉」來放米糧。

圖/農會、台北糧食協進會提供

【本報台北訊】目前正值二期稻作採收期,但今年一期稻作收成已爆量,二期稻作收成稻穀再加入,各地農會倉庫大爆滿。官方歸因是因氣候平順產量豐,但米糧界直指是因為今年全面試辦對地綠色環境給付以及公糧保價收購雙軌並行,才造成稻穀庫存爆滿、價格下跌,推估今年損失約二十億元。

農委會統計,今年第三季公糧已接近九十萬公噸,去年同期則僅八十萬公噸左右。去年底的存糧約七十八萬八千公噸,同樣的倉容,今年稻穀量更多、儲存壓力更大。

中部一名農會總幹事表示,周邊的農會公糧倉儲都大爆滿,日前農糧署調查各地農會是否要增加倉儲量,但稻穀囤積也要成本,若消費力沒增加,增加倉儲只會浪費更多公帑。他舉例,過去只要喊出東部米,就都賣得嚇嚇叫,但今年花蓮、台東稻米也都爆倉賣不動。

中華民國米穀公會前理事長吳源昌表示,今年一期稻作每台斤九點五至十元,二期稻作正常收購每台斤十點五至十一點元,前年還有到十二元,和今年相比,若以每台斤平均差一點五元計,糧商收購的一百二十萬公噸,粗估農民、糧界成本損失約二十億元。

吳源昌指出,直接給付政策應該在產銷接近平衡狀態才能做,但現在根本供需失衡、供過於求,部分農民領了對地綠色環境給付政府補助,加上產量增加,就不管稻穀品質好壞,全都丟出來讓政府收,使問題雪上加霜。

針對公糧大爆倉,農委會農糧署表示,會將盛產的米糧外銷,並嘗試與研究單位合作,將多餘米糧做果糖及生質塑膠,增加稻米用途。對米糧界直指政策是爆倉導火線,農糧署回應,未來會調整對地補貼政策,鼓勵農民提升稻米品質,品質好的稻穀才收購。

農委會農糧署副署長莊老達表示,造成稻穀價格低的原因有很多,並非只有對地綠色環境給付。今年天氣大好,一期稻作收成產量確實也比以往增加一成五以上,今年農民總收益整體是增加的,建議多看幾年的成果才比較公允。未來農委會將持續導入保險制度,讓農民收益不會受到榖價高低波動影響。