那日的記憶很模糊了,說來真像一部連續放著一幀幀舊相片的膠卷,交交織織成了一段回憶。記憶中那輛校車載滿了童年,載滿了純粹的笑聲,也載滿了對未來的希冀。圖/River

那日的記憶很模糊了,說來真像一部連續放著一幀幀舊相片的膠卷,交交織織成了一段回憶。記憶中那輛校車載滿了童年,載滿了純粹的笑聲,也載滿了對未來的希冀。圖/River

吳禹岑

桃園市振聲中學國中部一年平班

那日的記憶很模糊了,說來真像一部連續放著一幀幀舊相片的膠卷,交交織織成了一段回憶。記憶中那輛校車載滿了童年,載滿了純粹的笑聲,也載滿了對未來的希冀。

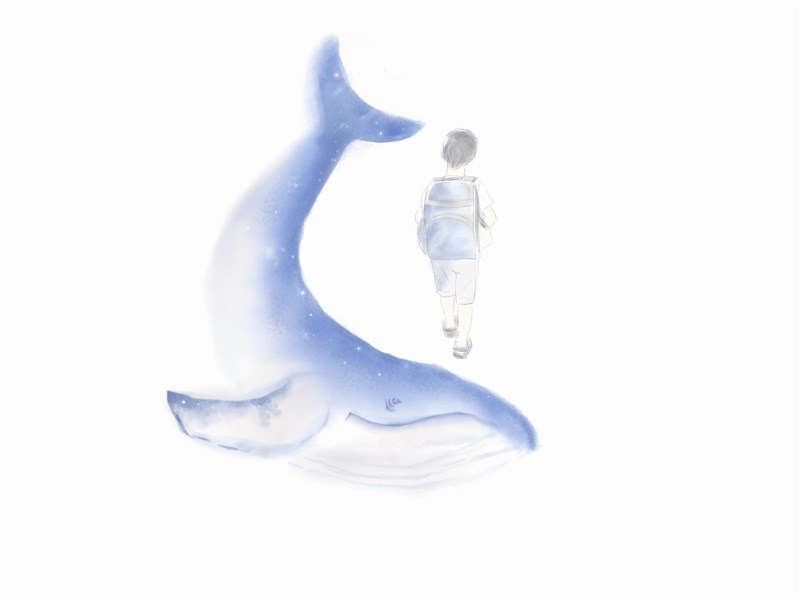

那個雨聲霵霵的夜,隆隆的雷聲打碎了月黑風高的夜,校車沿著華燈初上的街,行經一排光亮的燈火,穿過了小徑和危巇,直到在斑駁的石階上,看見那如頂天立地的大樹般遮風擋雨的影子——淋溼的襯衫使得他看上去格外單薄,誰不知那是我的祖父?石階上,拖著笨拙腳步的我,背著刺著藍鯨圖案的書包,奔向那莊重慈藹的背影。很多年以後的今天,那棵樹倒下了,剩下那枯瘦的像甘蔗的身軀,卑微的在癌症的病痛中抽長。

記憶中的雨絲,飄進了斑駁布滿灰塵的窗台,繾綣糾纏成祖父手中的繭。那個寂靜的夜中,茫茫人海中的星光下,祖父在病床上痛苦輾轉。很多年後,祖孫倆的夢想和回憶都被歲月的海浪沖淡了。我說往事如茶,含在壺中長了,品在口中久了,提著不放也舊了,只覺得卻愈發苦澀了。漸漸淡了苦了變了。

每當想家難過時,大家心中刻畫的是母親的輪廓,可在滂沱大雨中我看到的,無不是祖父穿著襯衫的背影。