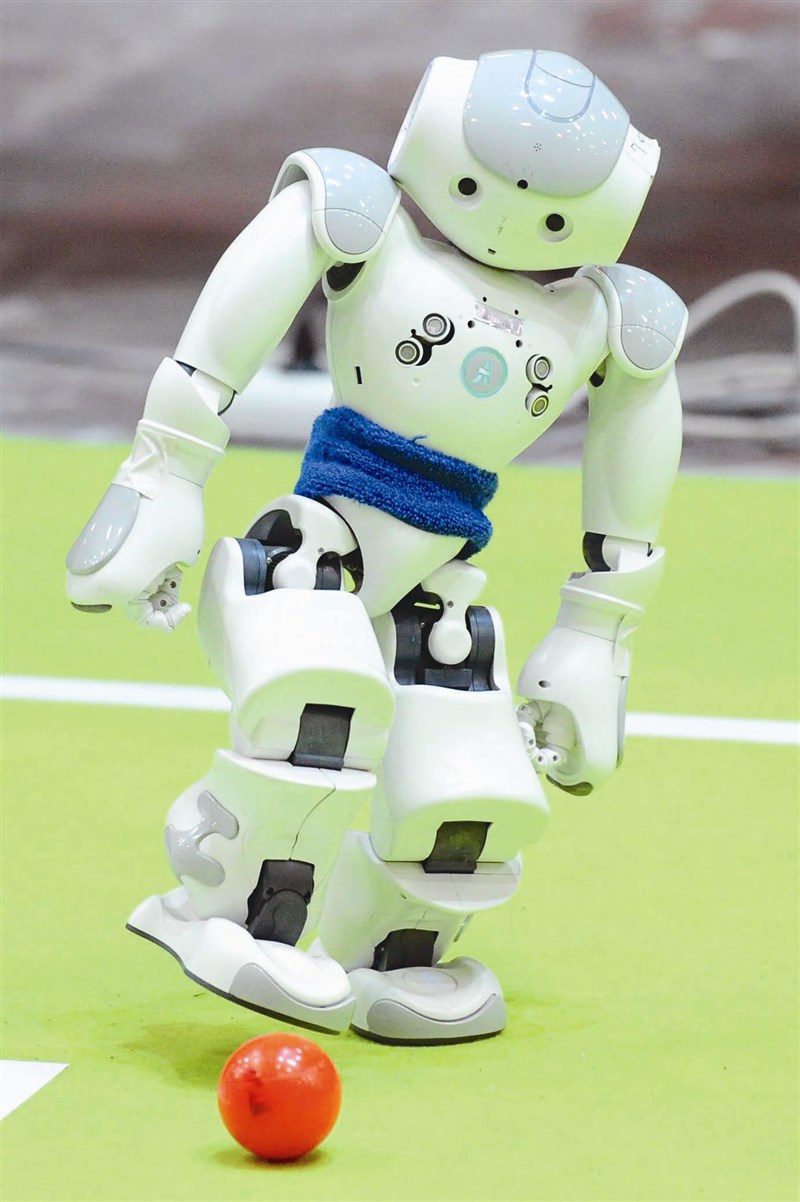

人工智慧領域一年比一年發展健全,但關於「大膽做決策」這件事,機器尚無法取代人類。圖/法新社

人工智慧領域一年比一年發展健全,但關於「大膽做決策」這件事,機器尚無法取代人類。圖/法新社

人工智慧領域一年比一年發展健全,但關於「大膽做決策」這件事,機器尚無法取代人類。圖/法新社

人工智慧領域一年比一年發展健全,但關於「大膽做決策」這件事,機器尚無法取代人類。圖/法新社

【本報綜合報導】AI人工智慧近來成為火紅的關鍵字,面對未來教育,第一位被「奇點大學」(Singularity University)錄取的台灣人、台北科技大學互動設計系助理教授葛如鈞表示,未來三十年間,科技變化速度將超乎想像,電腦會自己寫程式,人工智慧能自己研發人工智慧,他提醒,「把人訓練得更像人」及「勇氣教育」才是學校教育最重要的任務。

一○六年教育基金會年會昨舉行,研討主題為「人工智慧與未來教育」。葛如鈞表示,很多人認為下個世代一定要會寫程式,希望孩子當工程師、科學家,不要當藝術家,「但這樣很危險」;他認為正好相反,未來電腦程式會逐漸變成每個人的基本能力,相關工作可能更快被機器人取代,而更重要的能力就是現在被大家忽略的哲學、人文、歷史和藝術。

他提醒教育工作者,應更重視人文精神、思辨精神,以及勇氣教育,因為這些能力短時間內不會被機器人取代。

教孩子

找個遙遠目標去追

何謂勇氣教育?葛如鈞說,電腦雖然聰明,演算法很厲害,但較容易做出損失、風險最小但收益最大的決定;而有一種決定,是電腦必須等待人類下指令,就是風險很大但收益更大的事。

葛如鈞說,人類必須找回「大膽的精神」,跨出人類的舒適圈,找到一個看起來遙遠的目標,大膽地去做。他建議教育工作者,從小培養孩子能夠做出大膽的決策,「這是電腦無法幫助我們的」。

他表示,人類應該擁有承攬風險的能力,因為電腦最會做的就是迴避風險,人類在迴避風險上是贏不過電腦的;但在「迎向風險」的能力上,人類應該要能贏過電腦。

葛如鈞說,過去的教育體制總希望學生迴避風險、收斂情感,「把人訓練得像機器一樣」,聰明又聽話,但這樣的訓練,會讓人類在未來三十年輸得很慘。他提醒,要培養下一代挑戰困難事物、挑戰失敗的能力,以及重視、表達情緒和情感。

賴揆:

填鴨式教育將消失

行政院長賴清德致詞時指出,AI時代的來臨,將對教育產生革命影響,以往的填鴨式記憶教育勢必無法存在,教育工作者應比以往更具前瞻性,透過科技記錄、累積、分析學生的學習歷程。

意藍科技創辦人、台大商研所兼任教授楊立偉說,「機器人最厲害的是依樣畫葫蘆」,例行性的作業和考試,將來勢必被機器人取代;現階段人工智慧要做創造性、研究性的教學比較難,像是數學的推論、文學的欣賞、科學的觀察和實驗,機器人現階段比較不可能取代人類。

阿里巴巴集團董事長馬雲今年在天津世界智能大會表示,智能時代是解決人解決不了的問題、了解人不了解的東西;機器做人做的事沒什麼了不起,機器做人做不了的事情才了不起;人類要做的是讓孩子去做最好的人、智慧的人;僅僅死背書本、僅僅學習數理化,「如何迎接與機器的比賽?」