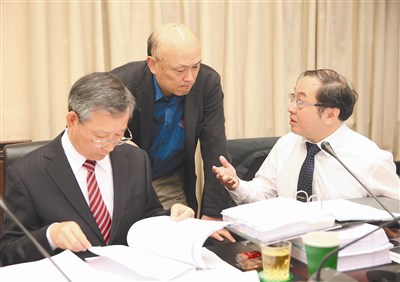

總統府司法改革國是會議昨天舉行第四分組第四次會議,司法院祕書長呂太郎(左)和法官學院院長周占春(右)出席交換意見。圖/陳柏亨

總統府司法改革國是會議昨天舉行第四分組第四次會議,司法院祕書長呂太郎(左)和法官學院院長周占春(右)出席交換意見。圖/陳柏亨

【本報台北訊】司改國是會議第四分組昨在總統府召開第四次會議,歷時四個半小時,也做出多項決議,其中包括法律人的養成與考訓、訴訟外紛爭解決機制強化。分組建議,未來法官、檢察官與律師採三合一考試,而錄取為候補檢察官、法官者在五年的候補期間,必須到院檢以外的國內、外機關團體歷練,且有淘汰機制。

法官學院院長周占春院長、司法官學院院長蔡碧玉,東吳大學法律系兼任助理教授王照宇以專家身分與談。委員林常青在討論前說明,指現在的法學教育不均衡,太偏重法條解釋,缺少法邏輯、跨領域知識,且司法官特考及格人數裡,二十一歲至二十五歲者占七成,讓民眾質疑能力不太夠。

所謂的法律人不只審、檢、辯三方,還包括公司的法務、法制人員等。

辦事歷練 不及格者轉任他職

列席的司法院祕書長呂太郎舉務實的改革方案,首先是讓法官、檢察官和律師合併考試,考試及格者皆取得律師資格,再依法官、檢察官需用名額進行兩單位口試,錄取者要接受一年的職前研習。

在研習期間仍屬「考試階段」,成績及格分發為候補法官或候補檢察官。第四關則是候補期間其中二年要到法院、檢察署以外的機關調辦事歷練,另三年協助審、檢草擬裁判書或檢查書類。候補期滿後「擇優」任用為試署法官、檢察官,不及格的人轉任律師、或其他公職。

委員江元慶認為,司法為人詬病,是因為司法官無法將心比心,目前司法官第五十七期九百七十七小時的受訓內容,只有十六小時是有關人文素養,而且還分散在電影、舞蹈、畫作等藝文活動,這樣子能對司法官學員有什麼影響。

會議最後決議,法律專業資格取得應一體化,通過考試後,由國家負擔一年的以實務機構為主的培訓,之後依需用名額及成績、志願分別進行法官、檢察官口試,錄取者分發為候補法官、候補檢察官。在五年的候補期間,不能以自己名義辦案,其中二年要到包括NGO等院檢以外的國內、外機關團體歷練。候補期滿,遴選一定比例任用為試署法官、檢察官。

奶嘴法官 不食煙火屢見不鮮

據考選部近三年統計,司法官錄取者平均年齡不到二十六歲,這些缺乏社會經驗,卻要斷人是非、定人生死的人,屢遭外界評批是「奶嘴法官」。

而在司法實務上,司法官不食人間煙火的案例屢見不鮮,二○○九年間,基隆地檢署資深檢察官林明志遇到警方聲請搜索票,詎料林竟以抽籤決定是否簽發搜索票,林曾為此荒唐行為公開道歉,最後送考績會議處。