為方便不識字的民眾辨識何時吃藥,多年前醫院藥袋上就印有圖示,「飯碗盛滿」代表「飯前」,「飯碗空空」代表「飯後」。但有藥師指出,不少阿公阿嬤誤以為「飯碗空空」才代表「飯前」,因為「還沒裝飯」(圖/羅真),建議醫院提供多元形式的服務,協助確認藥袋資訊。

為方便不識字的民眾辨識何時吃藥,多年前醫院藥袋上就印有圖示,「飯碗盛滿」代表「飯前」,「飯碗空空」代表「飯後」。但有藥師指出,不少阿公阿嬤誤以為「飯碗空空」才代表「飯前」,因為「還沒裝飯」(圖/羅真),建議醫院提供多元形式的服務,協助確認藥袋資訊。

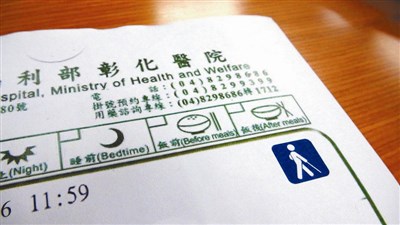

【本報台北訊】為方便不識字的民眾辨識何時吃藥,多年前醫院藥袋上就印有圖示,「飯碗盛滿」代表「飯前」,「飯碗空空」代表「飯後」。但有藥師指出,不少阿公阿嬤誤以為「飯碗空空」才代表「飯前」,因為「還沒裝飯」(圖/羅真),建議醫院提供多元形式的服務,協助確認藥袋資訊。

衛福部彰化醫院藥劑科主任黃勝剛觀察,醫院藥袋上的既有圖示常造成長者誤會。他認為,藥袋上的資訊形式應該更多元,例如在藥袋上印製二維條碼(QR code),讓病人在文字敘述、圖示之外多一項新選擇來確認藥袋資訊。

「呷藥啊要注意,部分的人會烙賽。」衛福部彰化醫院一○四年就推出「會說話的藥袋」,視障者或不識字的病人透過手機掃描藥袋上的QR code,就能知道如何用藥。不過視障病人反應,條碼位置若在中間,仍難搜尋到準確位置加以掃描。

此外,彰化縣有高達八成病人為六十五歲以上長者,多講台語。彰化醫院去年再次改造藥袋,不僅將二維條碼放大、並以浮貼方式貼在藥袋角落,讓視障朋友一摸便知要掃描何處,講台語的長輩也能透過語音再次確認藥袋資訊;這項服務也獲一○五年度衛福部創意活動競賽創新服務獎。