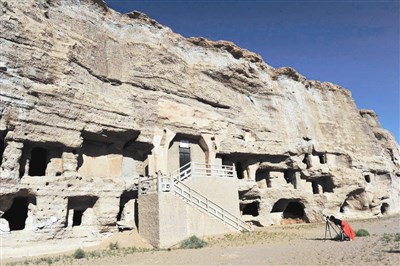

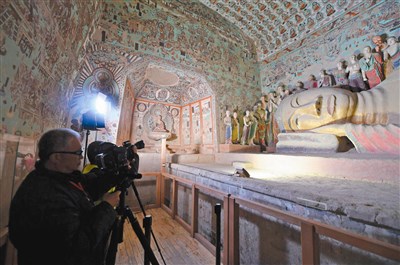

甘肅敦煌莫高窟北區石窟,十月中旬迎來中外百名攝影師進行創作。圖/中新社

甘肅敦煌莫高窟北區石窟,十月中旬迎來中外百名攝影師進行創作。圖/中新社

甘肅敦煌莫高窟北區石窟,十月中旬迎來中外百名攝影師進行創作。圖/新華社

甘肅敦煌莫高窟北區石窟,十月中旬迎來中外百名攝影師進行創作。圖/新華社

【本報綜合報導】經過七十餘年「摸著石頭過河」的探索,敦煌研究院進行了長達數十年的搶救性保護,集珍貴性和脆弱性於一身的莫高窟,在遭受長時間劫難後終於「轉危為安」,並於今年從搶救性保護進入了預防性保護階段。

「161窟壁畫修復,是我面壁兩年,一點一點『繡』出來的。」身為全程參與搶救這處世界文化遺產的文物修護專家,李雲鶴至今對那段「艱苦歲月」記憶猶新,因為161窟是敦煌研究院首個自主修復的洞窟,也被稱為「敦煌研究院壁畫修復保護的起點」。

打氣囊玩具 啟發靈感

李雲鶴回憶說,二十世紀六○年代初,開鑿於晚唐的莫高窟161窟共有壁畫六十多平方公尺,全部「起甲」(壁畫的底色層或顏料層發生龜裂,進而呈鱗片狀捲翹),當看到窟頂和四壁的壁畫殘片「像雪花一樣墜落」時,他痛心不已。在具體實踐中的困難又接踵而至,修復材料和技術等方面的「空白」,讓他冥思苦想數月仍一無所獲。

直到有一天,李雲鶴偶然看到同事的小孩手裡拿著一個台式血壓計的打氣囊裝水玩時,頓時找到了修復「靈感」。隨後,他用糖果換來了這個打氣囊,經過技術改進,大幅度提高了澆灌修復材料的精準度,使整個修復過程事半功倍。在日後的工作中,類似這樣的「創新」數不勝數。

李雲鶴說,修復材料不過關是當時工作中無法逾越的另一道「坎」。一九六一年,從波蘭歸來的文物保護專家胡繼高來到敦煌,介紹了國外修復壁畫的材料技術。他從中受到了啟發,並像抓住了救命稻草一樣,從北京購回了一些原物料,在莫高窟進行現場實驗,以期獲取理想的修復材料。

當時敦煌研究院沒有實驗儀器,李雲鶴便採取蒸、煮等高溫方法觀察材料的物理、化學變化,還放在室內室外、山上山下,分別在炎暑寒冬、白天黑夜進行對比觀察,最終實驗出了理想的修復材料,並通過了廣州材料研究所鑑定。

進度緩 奠定保護根基

正是有了工具、材料、技術上的革新作支撐,莫高窟搶救性保護的進程才得以生生不息。李雲鶴說,在修復161窟時,他用了七百多天修復了六十多平方公尺的壁畫,平均每天修復壁畫不到零點○九平方公尺。儘管進展緩慢,卻是日後莫高窟保護技術日趨成熟的根基。

在立足莫高窟保護的同時,李雲鶴多年來還輾轉北京、浙江、新疆、青海、西藏等地,受邀參與了北京故宮、西藏布達拉宮、杭州靈隱寺、鳳凰寺、新疆庫木土拉石窟、青海塔爾寺等三十餘處文物修復保護工作。

大陸石窟整體異地搬遷復原成功的第一人,運用金屬骨架修復保護壁畫獲得成功的第一人,原位整體揭取復原大面積壁畫獲得成功的第一人……面對一生「守望」所獲的諸多殊榮,被業界讚譽為「傾心一件事,幹了一輩子」的李雲鶴,至今仍蹣跚「活躍」在文物修復保護的第一現場。